Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per

cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma

tanto basta per loro per censurarmi.

I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo

di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.

Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza

censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio

personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della

Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di

brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se

effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali

fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non

commerciali."

L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni

forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però

fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze

di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della

cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di

autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse

personale dell’autore.

L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del

1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza

degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le

seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa

lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali

e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette

citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata

dallo scopo.

Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e

notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli

usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro

in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile

un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto

parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza

illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale

inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.

Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di

riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,

discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o

didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e

perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con

i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera

parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).

Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e

di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge

contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di

autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.

Promuovo

in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e

censurato.

Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da

tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione

personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di

migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per

quello che scrivo

i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le

visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la

fonte.

Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare

per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:

Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.

Dr Antonio Giangrande

NOTA BENE

NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I

MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB

SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE

DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA

NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE

NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER

IL CONTRADDITTORIO

LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:

-

accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601

- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)

-

versamento in bollettino postale sul

c.c. n. 92096221. intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA

-

SCEGLI IL LIBRO

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

presidente@controtuttelemafie.it

presidente@controtuttelemafie.it

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996

3289163996

0999708396

0999708396

INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:

CONTROTUTTELEMAFIE -

MALAGIUSTIZIA

-

TELEWEBITALIA

INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:

CONTROTUTTELEMAFIE -

MALAGIUSTIZIA

-

TELEWEBITALIA

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

(gruppi)

ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -

TELE WEB ITALIA

ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

(pagine)

GIANGRANDE

LIBRI

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

LA MAFIA

TI UCCIDE, TI AFFAMA, TI CONDANNA

IL

POTERE TI INTIMA: SUBISCI E TACI

LE MAFIE

TI ROVINANO LA VITA. QUESTA ITALIA TI DISTRUGGE LA SPERANZA

UNA VITA

DI RITORSIONI, MA ORGOGLIOSO DI ESSERE DIVERSO

"Fatti non

foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno

XXVI

Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza cattedra universitaria di

Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non abilitato. "Prima di giudicare

la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho

percorso io, vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate...vivi gli anni che

ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno

ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.

"C’è

un’azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e

consiste nel togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)

Se

la religione è l’oppio dei popoli, il comunismo è il più grande spacciatore. Lo

spaccio si svolge, sovente, presso i più poveri ed ignoranti con dazione di beni

non dovuti e lavoro immeritato. Le loro non sono battaglie di civiltà, ma guerre

ideologiche, demagogiche ed utopistiche. Quando il nemico non è alle porte, lo

cercano nell’ambito intestino. Brandiscono l’arma della democrazia per asservire

le masse e soggiogarle alle voglie di potere dei loro ipocriti leader. Lo Stato

è asservito a loro e di loro sono i privilegi. Come tutte quelle religioni con

un dio cattivo, chi non è come loro è un’infedele da sgozzare. Odiano il

progresso e la ricchezza degli altri. Ci vogliono tutti poveri ed al lume di

candela. Non capiscono che la gente non va a votare perché questa politica ti

distrugge la speranza.

Quando il più importante sindaco di Roma, Ernesto Nathan, ai primi del ‘900

scoprì che tra le voci di spesa era stata inserita in bilancio, la TRIPPA,

necessaria secondo alcuni addetti agli archivi del comune, per nutrire i gatti

che dovevano provvedere a tenere lontani i topi dai documenti cartacei, prese

una penna e barrò la voce di spesa, tuonando la celeberrima frase: NON C'È PIÙ

TRIPPA PER GATTI, il che mise fine alla colonia felina del Comune di Roma.

I mediocri del Politically Correct negano sempre il merito. Sostituiscono sempre

la qualità con la quantità. Ma è la qualità che muove il mondo, cari miei, non

la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi che hanno qualità, che valgono,

che rendono, non grazie a voi che siete tanti e scemi. La forza della ragione

(Oriana Fallaci)

“L'Italia tenuta al guinzaglio da un

sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che

deve subire e deve tacere.

La “Politica” deve essere legislazione

o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è

meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non

pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è

regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la

legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada

in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale

per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media

per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."

TIRANNIDE indistintamente

appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion

delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle,

sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o

questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo;

buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che

basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni

popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).

"Quando si cerca di far progredire la conoscenza e l'intelligenza

umana si incontra sempre la resistenza dei contemporanei, simile a un fardello

che bisogna trascinare e che grava pesantemente al suolo, ribelle ad ogni

sforzo. Ci si deve consolare allora con la certezza che, se i pregiudizi sono

contro di noi, abbiamo con noi la Verità, la quale, dopo essersi unita al suo

alleato, il Tempo, è pienamente certa della sua vittoria, se non proprio oggi,

sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo con la discultura e la

disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè a scuola ci hanno fatto credere con

i libri di testo che Garibaldi era un eroe ed i piemontesi dei salvatori; perché

i media coltivano il luogo comune di un sud Italia cafone ed ignorante; perché

la prima cosa che insegnano a scuola è la canzone “bella ciao”? Per poi scoprire

da adulti e solo tramite il web: che il Sud Italia è stato depredato a causa

proprio di Garibaldi a vantaggio dei Piemontesi; che solo i turisti che scendono

a frotte nel meridione d’Italia scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed

apprezzare, oltre che da amare; che “Bella ciao” è solo l’inno di una parte

della politica italiana che in nome di una ideologia prima tradì l’Italia e poi,

con l’aiuto degli americani, vinse la guerra civile infierendo sui vinti,

sottomettendoli, con le sue leggi, ad un regime illiberale e clericale.

Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono omertosi, sempre che non si

tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente vigliacco e codardo lo è. Sapendo

che io ho le palle per denunciare le illegalità, questi deficienti usano il mio

nome ed appongono falsamente la mia firma in calce a degli esposti che

colpiscono i poveri cristi rei di abusi edilizi o commerciali. I cretini, che

poi fanno carriera politica, non sanno che i destinatari dei miei strali sono

magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e comunque pubblici ufficiali o

esercenti un pubblico servizio. Che poi queste denunce finiscono nell’oblio

perché “cane non mangia cane” e per farmi passare per mitomane o pazzo o

calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da parte di questi coglioni

prendersela con i poveri cristi per poi far addossare la colpa a me ed essere

oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri vigliacchi. D'altronde un paese

di coglioni sarà sempre governato, amministrato, giudicato da coglioni.

È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se

screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito

che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e

indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte. (...) Non è il

critico che conta, né l'individuo che indica come l'uomo forte inciampi, o come

avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore spetta all'uomo che realmente

sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che

lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza

errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo;

che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una

giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo

delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno

cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto

a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta.

Franklin Delano Roosevelt

Cari signori, io ho iniziato a destare le coscienze 20 anni prima di Beppe

Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli onesti, ma le vittime del sistema,

per creare una rivoluzione culturale…ma un popolo di “coglioni” sarà sempre

governato ed amministrato da “coglioni”.

Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un

ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a

quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati

monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo

giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma

inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto:

dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento

politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro

sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo

che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.

In una Italia dove nulla è come sembra, chi giudica chi è onesto e chi no?

Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i leghisti, i pentastellati. Lor

signori si son dimostrati peggio degli altri e comunque servitori dei

magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi è onesto e chi no,

allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto dalla parte del

torto.

Ogni tema trattato sinteticamente in quest'opera è oggetto di approfondimento

analitico in un saggio dedicato.

Alcune puntualizzazioni sul Diritto di Cronaca, Diritto di Critica, Privacy e

Copyright.

In

seguito al ricevimento di minacce velate o addirittura palesi nascoste dietro

disquisizioni giuridiche, al pari loro si palesa quanto segue. I riferimenti ad

atti ed a persone ivi citate, non hanno alcuna valenza diffamatoria e sono solo

corollario di prova per l'inchiesta. Le persone citate, in forza di norme di

legge, non devono sentirsi danneggiate. Ogni minaccia di tutela arbitraria dei

propri diritti da parte delle persone citate al fine di porre censura in tutto o

in parte del contenuto del presente dossier o vogliano spiegare un velo di

omertà sarà inteso come stalking o violenza privata, se non addirittura

tentativo di estorsione mafiosa. In tal caso ci si costringe a rivolgerci alle

autorità competenti.

Come

è noto, il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può

essere garantito in maniera indiscriminata e assoluta ma è necessario porre dei

limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell’onore e della

dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate. La decisione

si trova in completa armonia con altre numerose pronunce della Corte. La

Cassazione, infatti, ha costantemente ribadito che il diritto di cronaca possa

essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione,

costituendo così causa di giustificazione della condotta a condizione che

vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza

della notizia. Orbene, è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che

sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca,

infatti, giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia

riportata possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti

oggettivamente rilevanti. Il principio di continenza, infine, richiede la

correttezza dell’esposizione dei fatti e che l’informazione venga mantenuta nei

giusti limiti della più serena obiettività. A tal proposito, giova ricordare che

la portata diffamatoria del titolo di un articolo di giornale deve essere

valutata prendendo in esame l’intero contenuto dell’articolo, sia sotto il

profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali

la notizia viene data (Cass. sez. V n. 26531/2009). Tanto premesso si può

concludere rilevando che pur essendo tutelato nel nostro ordinamento il diritto

di manifestare il proprio pensiero, tale diritto deve, comunque, rispettare i

tre limiti della verità, pertinenza e continenza.

Diritto di Cronaca e gli estremi della verità, della pertinenza e della

continenza della notizia. L'art. 51 codice penale (esimente dell'esercizio di un

diritto o dell'adempimento di un dovere) opera a favore dell'articolista nel

caso in cui sia indiscussa la verità dei fatti oggetto di pubblicazione e che la

stessa sia di rilevante interesse pubblico. In merito all'esimente del Diritto

di Cronaca ex art. 51 c.p., la Suprema Corte con Sentenza n 18174/14 afferma:

"la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera

comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell'intento di

dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già

noti, ancorchè ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione". Il

diritto ad esprimere delle proprie valutazioni, del resto non va represso

qualora si possa fare riferimento al parametro della "veridicità della cronaca",

necessario per stabilire se l'articolista abbia assunto una corretta premessa

per le sue valutazioni. E la Corte afferma, in proposito: "Invero questa Corte è

costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile

sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione,

quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel

darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da

diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica

quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli

stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia

limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n.

10031)".

La

nuova normativa concernente il rapporto tra il diritto alla privacy ed il

diritto di cronaca è contenuta negli articoli 136 e seguenti del Codice privacy

che hanno sostanzialmente recepito quanto già stabilito dal citato art. 25 della

Legge 675 del 1996. In base a dette norme chiunque esegue la professione di

giornalista indipendentemente dal fatto che sia iscritto all'elenco dei

pubblicisti o dei praticanti o che si limiti ad effettuare un trattamento

temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione

occasionale di articoli saggi o altre manifestazioni del pensiero:

può

procedere al trattamento di dati sensibili anche in assenza dell'autorizzazione

del Garante rilasciata ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 196 del 2003;

può

utilizzare dati giudiziari senza adottare le garanzie previste dall'art. 27 del

Codice privacy;

può

trasferire i dati all'estero senza dover rispettare le specifiche prescrizioni

previste per questa tipologia di dati;

non

è tenuto a richiedere il consenso né per il trattamento di dati comuni né per il

trattamento di dati sensibili.

Il

mio utilizzo dei contenuti soddisfa i requisiti legali del fair use o del fair

dealing ai sensi delle leggi vigenti sul copyright. Le norme nazionali ed

internazionali mi permettono di fare copie singole di parti di opere per ricerca

e studio personale o a scopo culturale o didattico. Infatti sono autore del

libro che racconta della vicenda. A tal fine posso assemblarle o per fare una

rassegna stampa.'''

(* Per gli appalti truccati, qui

accennato, ho scritto appositamente un libro a parte).

(* Per i concorsi pubblici e per gli

Esami di Stato, qui accennato, ho scritto appositamente un libro a parte).

(* Per l’esame truccato di avvocato,

qui accennato, ho scritto appositamente un libro a parte).

(* Per il malgoverno, sprechi e

disservizi ho scritto appositamentedei libri a parte).

Di Antonio Giangrande

SOMMARIO

UNA BALLATA

PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).

INTRODUZIONE

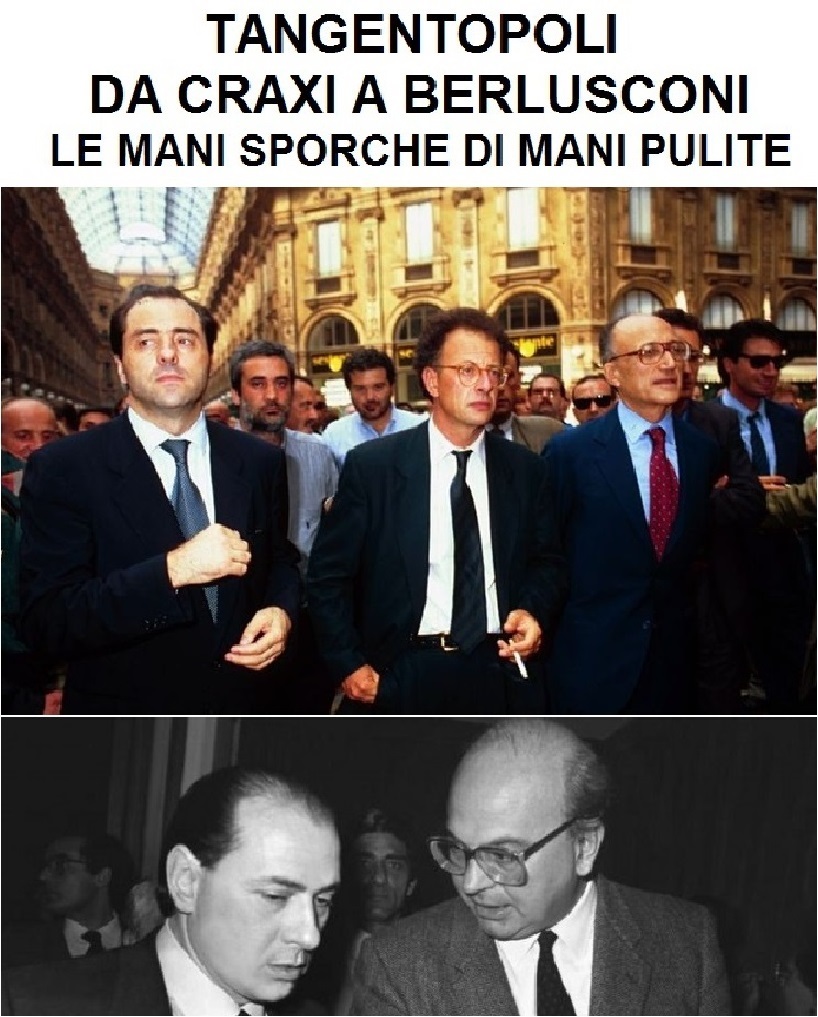

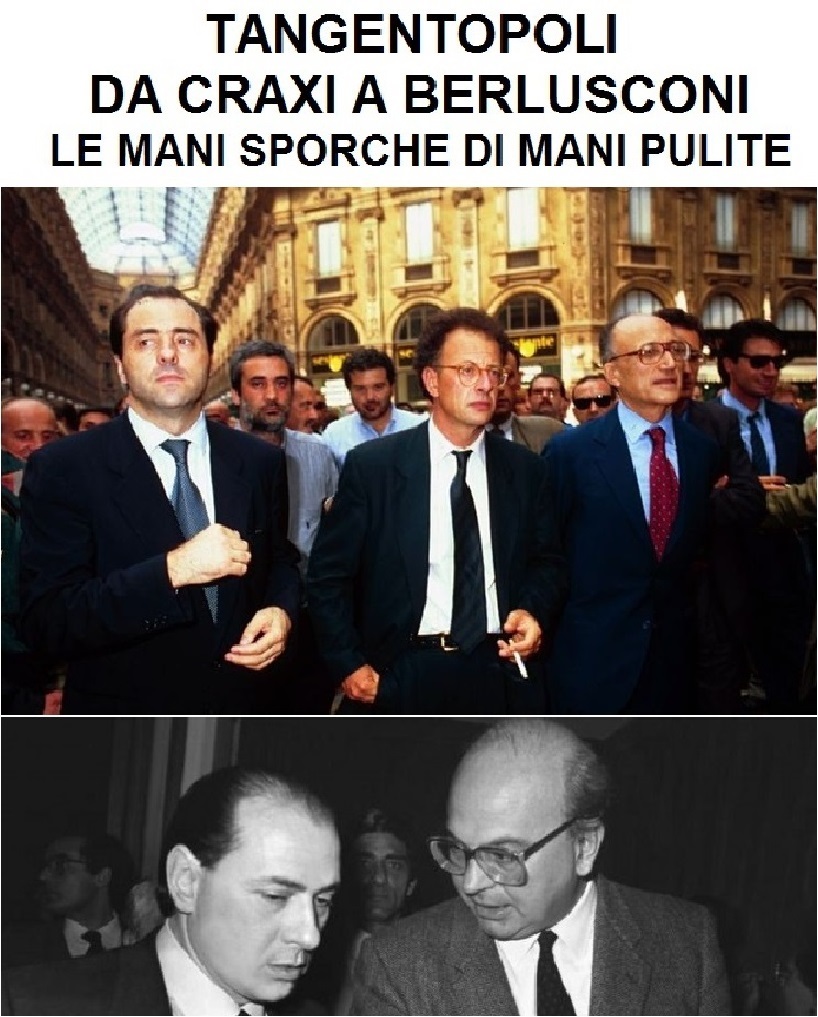

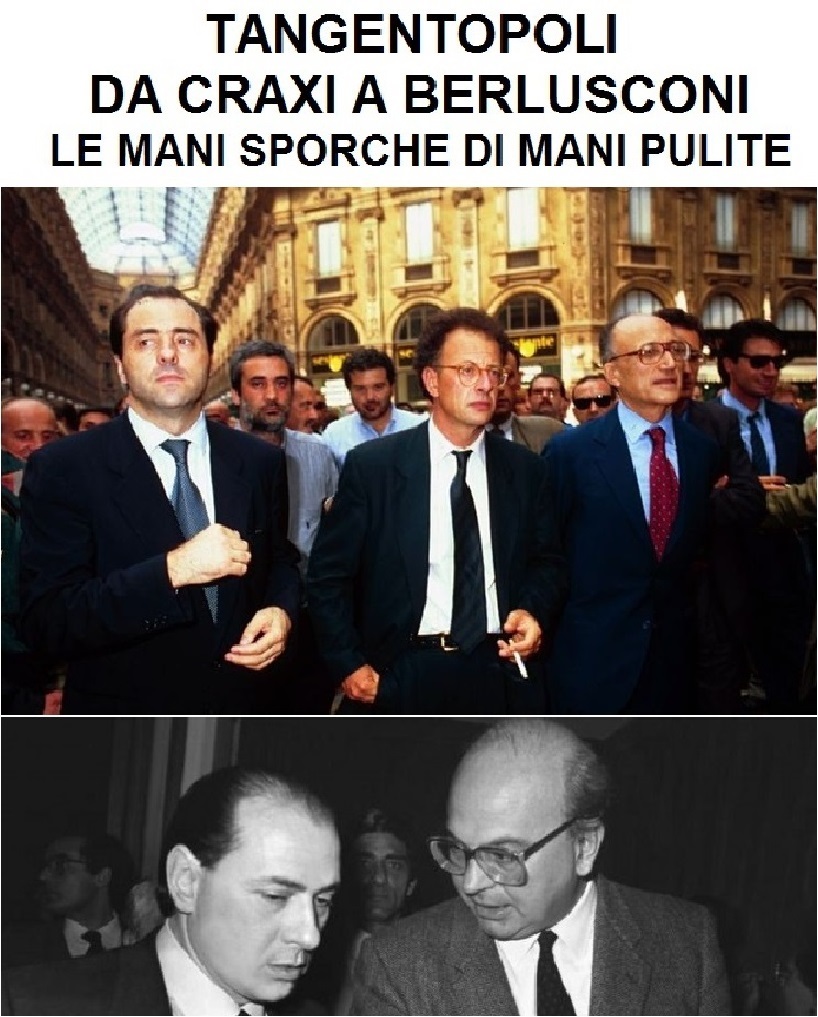

SILVIO E BETTINO, I LUPI DELLA MILANO DA BERE.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.

GABRIELE

CAGLIARI E GLI ALTRI. SONO STATI SUICIDATI?

DEVASTATI DA MANI PULITE.

LA REPUBBLICA GIUDIZIARIA, ASPETTANDO LA TERZA REPUBBLICA.

RICORDANDO BETTINO CRAXI.

FIGLI DI PUTIN...

MANI GOLPISTE.

TANGENTOPOLI. LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE.

I GIORNALISTI. I KILLER DELLA PRIMA REPUBBLICA.

TANGENTOPOLI. UN TEMA STORICO.

IN QUESTO

MONDO DI LADRI.

CHI FA LE LEGGI?

"PADRI

DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA

NOSTRA ROVINA.

ONESTA’ E

DISONESTA’

IL

GIUSTIZIALISMO GIACOBINO E LA PRESCRIZIONE.

POOL MANI PULITE, MAGISTRATURA DEMOCRATICA E COMUNISMO:

ATTRAZIONE FATALE PER FAR FUORI AVVERSARI POLITICI E MAGISTRATI SCOMODI!

CRAXI E LE INTERPRETAZIONI DELLA STORIA TRA MANETTARI E

GARANTISTI.

OPERATORI

DI (IN)GIUSTIZIA…..

ANTONIO

GIANGRANDE, GABRIELLA NUZZI, SILVIO BERLUSCONI: LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI.

IL PARTITO

INVISIBILE. ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA

DEMOCRAZIA INESISTENTE.

LA PATRIA DELLA CORRUZIONE.

LE BUGIE

DEI POLITICANTI CHE SCHIAVIZZANO I NOSTRI GIOVANI.

MINISTRI. UNA IMPUNITA' TUTTA PER LORO.

PER GLI ONOREVOLI...NON C'E' FRETTA.

LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA.

E’ TUTTA

QUESTIONE DI COSCIENZA.

I MEDIA ED

I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.

PER UNA

LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.

POLITICA,

GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE

VERGINELLE.

LA

REPUBBLICA DELLE MANETTE.

TUTTI

DENTRO CAZZO!

VADEMECUM

DEL CONCORSO TRUCCATO.

LA LEGGE

NON E’ UGUALE PER TUTTI.

ITALIA

PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.

STATO DI

DIRITTO?

CHI E’ IL

POLITICO?

CHI E’

L’AVVOCATO?

DELINQUENTE

A CHI? CHI E’ IL MAGISTRATO?

DUE PAROLE

SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.

CARMINE

SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.

2 OTTOBRE

2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.

ITALIA DA

VERGOGNA.

ITALIA

BARONALE.

CASA ITALIA.

ITALIA.

SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.

LA GUERRA

TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.

ITALIA:

PAESE ZOPPO.

QUANDO I

BUONI TRADISCONO.

DUE COSE SU

AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.

FACILE DIRE

EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN

E MARADONA.

ANCHE GESU'

E' STATO CARCERATO.

ANCHE GLI

STUDENTI SONO UNA CASTA.

QUANTO SONO

ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?

LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.

E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?

27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.

FIGLI DI

QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.

LA TERRA

DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.

LO SPRECO

DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.

SONO BRAVI

I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.

MENTRE PER

LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.

LA LOBBY

DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.

UNIONE

EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?

FATTI DI

CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO

ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?

L’ITALIA,

IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.

L’ITALIA

DEI COLPI DI STATO.

PER LA

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.

NON VI

REGGO PIU’.

BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!

FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.

SE NASCI IN

ITALIA…

DIRITTO E

GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.

GIUSTIZIA

DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.

L’ANTIMAFIA DEI RECORD.

LA CHIAMANO

GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI

TESTIMONI.

IL SUD TARTASSATO.

ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO

BISIO.

IL NORD

EVADE PIU’ DEL SUD.

IGNORANTI

IN PARLAMENTO.

IGNORANTI NELLA

SOCIETA’ CIVILE.

LADRI IN PARLAMENTO. TANGENTOPOLI ED IL POOL MANI PULITE: LA

GENESI.

IL POOL DI MANI PULITE: FRANCESCO SAVERIO BORELLI. ILDA

BOCCASSINI. PIERCAMILLO DAVIGO. ARMANDO SPATARO. GERARDO D'AMBROSIO. GHERARDO

COLOMBO. FRANCESCO GRECO. ANTONIO DI PIETRO. TIZIANA PARENTI.

LE MITICHE TANGENTI ROSSE.

TANGENTOPOLI E TIFO DA STADIO, 20 ANNI DOPO.

LA CASTA. CON L'IMMUNITA' PARLAMENTARE SI DIFENDE.

"1992": LA STORIA SCRITTA DAI VINCITORI.

DA QUALE PULPITO VIEN LA PREDICA. CORRUZIONE NEL CUORE DELLO

STATO E DELLA SOCIETA' CIVILE.

LA SINISTRA: IERI DIVERSI. OGGI CATTIVI E DANNOSI...OSSIA UGUALI.

A SINISTRA: DA ACCUSATORI AD ACCUSATI LE COSE CAMBIANO.

SPUTTANATI E SPUTTANANDI.

CON LO SPUTTANAMENTO C'E' LA GALERA...ANCHE I MAGISTRATI.

REATO IMPUNITO: LA FUGA DI NOTIZIE.

LE COOP ED IL SISTEMA SCOPPIATO.

TANGENTOPOLI ED IL POTERE DELLE FONDAZIONI.

TANGENTOPOLI E LE CONSULENZE TRUCCATE.

LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. GIUSEPPE ORSI.

LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. BETTINO CRAXI.

LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. SILVIO BERLUSCONI.

LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. PASQUALE CASILLO.

SE SGARRI A PARLARE, I MANETTARI TI QUERELANO.

TOGHE

ROSSE…E TOGHE BIANCHE.

TOGHE

COLLUSE.

IL PARTITO DEI GIUDICI.

IL PARTITO DELLE TASSE E DELLE MANETTE…PER GLI ALTRI.

TANGENTI E MASSONERIA.

FILIPPO FACCI: UN TESTIMONE DI MANI PULITE.

NON SOLO MANI PULITE.

MIRACOLATI.

I SALVATI DA MANI PULITE.

IN MEMORIA

DI RENATO ALTISSIMO: L’INGANNO DI TANGENTOPOLI.

UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande)

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Tra i nostri avi abbiamo condottieri, poeti, santi, navigatori,

oggi per gli altri siamo solo una massa di ladri e di truffatori.

Hanno ragione, è colpa dei contemporanei e dei loro governanti,

incapaci, incompetenti, mediocri e pure tanto arroganti.

Li si vota non perché sono o sanno, ma solo perché questi danno,

per ciò ci governa chi causa sempre e solo tanto malanno.

Noi lì a lamentarci sempre e ad imprecare,

ma poi siamo lì ogni volta gli stessi a rivotare.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Codardia e collusione sono le vere ragioni,

invece siamo lì a differenziarci tra le regioni.

A litigare sempre tra terroni, po’ lentoni e barbari padani,

ma le invasioni barbariche non sono di tempi lontani?

Vili a guardare la pagliuzza altrui e non la trave nei propri

occhi,

a lottar contro i più deboli e non contro i potenti che fanno

pastrocchi.

Italiopoli, noi abbiamo tanto da vergognarci e non abbiamo più

niente,

glissiamo, censuriamo, omertiamo e da quell’orecchio non ci si

sente.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Simulano la lotta a quella che chiamano mafia per diceria,

ma le vere mafie sono le lobbies, le caste e la massoneria.

Nei tribunali vince il più forte e non chi ha la ragione

dimostrata,

così come abbiamo l’usura e i fallimenti truccati in una

giustizia prostrata.

La polizia a picchiare, gli innocenti in anguste carceri ed i

criminali fuori in libertà,

che razza di giustizia è questa se non solo pura viltà.

Abbiamo concorsi pubblici truccati dai legulei con tanta malizia,

così come abbiamo abusi sui più deboli e molta ingiustizia.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Abbiamo l’insicurezza per le strade e la corruzione e

l’incompetenza tra le istituzioni

e gli sprechi per accontentare tutti quelli che si vendono alle

elezioni.

La costosa Pubblica Amministrazione è una palla ai piedi,

che produce solo disservizi anche se non ci credi.

Nonostante siamo alla fame e non abbiamo più niente,

c’è il fisco e l’erario che ci spreme e sull’evasione mente.

Abbiamo la cultura e l’istruzione in mano ai baroni con i loro

figli negli ospedali,

e poi ci ritroviamo ad essere vittime di malasanità, ma solo se

senza natali.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Siamo senza lavoro e senza prospettive di futuro,

e le Raccomandazioni ci rendono ogni tentativo duro.

Clientelismi, favoritismi, nepotismi, familismi osteggiano

capacità,

ma la nostra classe dirigente è lì tutta intera da buttà.

Abbiamo anche lo sport che è tutto truccato,

non solo, ma spesso si scopre pure dopato.

E’ tutto truccato fin anche l’ambiente, gli animali e le risorse

agro alimentari

ed i media e la stampa che fanno? Censurano o pubblicizzano

solo i marchettari.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Gli ordini professionali di istituzione fascista ad imperare e

l’accesso a limitare,

con la nuova Costituzione catto-comunista la loro abolizione si

sta da decenni a divagare.

Ce lo chiede l’Europa e tutti i giovani per poter lavorare,

ma le caste e le lobbies in Parlamento sono lì per sé ed i loro

figli a legiferare.

Questa è l’Italia che c’è, ma non la voglio, e con cipiglio,

eppure tutti si lamentano senza batter ciglio.

Che cazzo di Italia è questa con tanta pazienza,

non è la figlia del rinascimento, del risorgimento, della

resistenza!!!

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Questa è un’Italia figlia di spot e di soap opera da vedere in

una stanza,

un’Italia che produce veline e merita di languire senza speranza.

Un’Italia governata da vetusti e scaltri alchimisti

e raccontata sui giornali e nei tg da veri illusionisti.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma se tanti fossero cazzuti come me, mi piacerebbe tanto.

Non ad usar spranghe ed a chi governa romper la testa,

ma nelle urne con la matita a rovinargli la festa.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Rivoglio l’Italia all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e

navigatori,

voglio un’Italia governata da liberi, veri ed emancipati sapienti

dottori.

Che si possa gridare al mondo: sono un italiano e me ne vanto!!

Ed agli altri dire: per arrivare a noi c’è da pedalare, ma

pedalare tanto!!

Antonio Giangrande (scritta l’11 agosto 2012)

INTRODUZIONE

Antonio

Giangrande, orgoglioso di essere diverso.

Se si è

omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non

si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più

fortunato a precederti.

In un mondo

caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi

sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla

rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o

perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che

cazzo di vita è?

Si nasce

senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.

Dove si

sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non

conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del

tuo percorso.

Il difetto

degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il

pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti

di avere già le risposte.

Un popolo

di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.

Un chierico

medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già

da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle

serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati

monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.

Noi siamo

quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi

gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma

inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto:

dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento

politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro

sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo

che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.

E’ comodo

definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non

siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’

facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia.

In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono

diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.

Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali

con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte

dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per

farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando

si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che

fece il primo saggista mondiale.

Da sempre

diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I

saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del

difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro,

per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da

anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano

nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A

sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci.

Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e

mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.

Ad ogni azione

umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo

si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo

un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A

parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di

uno, quando gli permettiamo di farle.

Parlare nei

miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere

nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece

parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera

mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono?

Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime,

non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui

interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.

Caro Caselli, il blocco dei soccorsi lo ha realizzato un

magistrato, scrive Piero Sansonetti il 30 agosto 2018

su "Il Dubbio". Nell’intervista molto ampia e argomentata che ci ha rilasciato,

e che abbiamo pubblicato sul giornale di ieri, Gian Carlo Caselli, ex

procuratore di Torino e di Palermo che nella sua vita è stato per lunghi anni

impegnato in primissima linea, e con buoni successi, nell’attività investigativa

su terrorismo e mafia ha sostenuto diverse idee che in buona parte non

condivido. Caro Caselli, il blocco dei soccorsi lo ha realizzato un magistrato.

Qui però mi interessa discutere su due soli punti, che mi sono sembrati i più

importanti nella sua esposizione. Il primo riguarda l’anomalia italiana in fatto

di rapporti tra politica e magistratura. Il secondo riguarda l’intervento della

magistratura in questioni che forse – a mio, ma non a suo giudizio – dovrebbero

essere di competenza esclusiva della politica. Sul primo punto Gian Carlo

Caselli ha una tesi molto chiara che riassumo trascrivendo due brevi frasi

pronunciate nell’intervista alla nostra Giulia Merlo. Prima frase: «Ed ecco lo

scatenarsi, ormai da oltre 25 anni, di una crociata anti-giudiziaria senza

eguali nelle democrazie occidentali». Seconda frase: «Nel nostro paese è antico

e diffuso il malvezzo di ostacolare i magistrati scomodi perché adempiono il

loro dovere senza riguardi per nessuno e con troppa indipendenza». Ora io faccio

questa considerazione. Chiedo: a parità di livelli di corruzione (come ci dicono

molti dati statistici raccolti dall’Eurispes e da vari altri istituti

internazionali di statistica, l’Italia è nella media europea) esistono altri

paesi, in Occidente, dove siano stati inquisiti in più occasioni il Presidente

del Consiglio, più una trentina di ministri, più i governatori di quasi tutte le

Regioni (o forse tutte: vado a memoria e non ricordo governatori inquisiti solo

in Toscana)? Per non contare i sindaci: a occhio in questo quarto di secolo ne

sono stati inquisiti più di mille. No, non esiste nessun altro paese. E

oltretutto la grandissima maggioranza di questi esponenti della politica è stata

prosciolta o assolta (basta dire che il capofila degli inquisiti, e cioè

Berlusconi, ha collezionato almeno 70 tra assoluzioni, proscioglimenti e

prescrizioni, e solo una condanna, per evasione fiscale, peraltro assai

discutibile e comminata in via definitiva da un magistrato che è oggi un

abituale commentatore del Fatto di Travaglio). Non mi risulta che tra i

magistrati che hanno condotto in questo venticinquennio l’azione contro la

politica ci siano molte teste cadute, o che qualcuno di loro abbia pagato un

prezzo (tranne, forse, lo stesso Caselli, che fu sbarrato dalla politica quando

concorreva per diventare Procuratore nazionale antimafia). Ci sono dei

magistrati che hanno perso processi su processi contro i politici (o i loro

parenti….) e continuano ad operare, peraltro godendo di molta fama e sostenuti

come eroi da diversi giornali. Mi pare difficile dire che c’è stato un assalto

della politica alla magistratura e non il contrario. Chiedo ancora: qualcuno, in

questi anni, ha toccato l’indipendenza della magistratura, fissata dalla

Costituzione? No. Qualcuno ha separato le carriere dei magistrati? No. E poi

chiedo: Qualcuno ha toccato l’immunità parlamentare o quella dei ministri? Sì, è

stata abolita l’autorizzazione a procedere, stabilita anch’essa dalla

Costituzione. Qualcuno ha varato qualche legge che rende incandidabile e

ineleggibile un esponente politico condannato da un tribunale in primo grado?

Si, l’ha varata il governo Monti a furor di Parlamento. Passo al secondo punto,

che è quello più attuale. L’opportunità dell’intervento del Procuratore di

Agrigento Patronaggio che ha indagato Salvini. Caselli difende Patronaggio,

sostenendo che ha solo fatto il suo dovere, avendo riscontrato un reato, e cioè

la limitazione della libertà dei 150 eritrei, e avendo riscontrato anche la

violazione dell’articolo 13 della Costituzione che regola il diritto alla

libertà personale. Anch’io penso che Salvini abbia violato l’articolo 13 della

Costituzione. Ma questa è una questione assolutamente politica, oppure è una

questione che riguarda la legittimità delle sue decisioni di impedire lo sbarco.

Assumere una iniziativa politica in contrasto con la Costituzione è una cosa

molto grave, in termini politici, ma di per sé non costituisce il reato. A

Caselli io vorrei porre questa semplice domanda: non crede che l’intervento

della magistratura nelle scelte politiche dei governi sia estremamente

pericoloso per la tenuta della democrazia (e anche per la tenuta e la

credibilità della magistratura)? Per questa semplice ragione: che il singolo

magistrato – il singolo: una persona sola – ha un potere spropositato. Vi

ricordo che la situazione nella quale Salvini ha operato, bloccando la Diciotti,

si è creata perché precedentemente era stato realizzato (non da Salvini) il

blocco dei soccorritori nel Mediterraneo. Questo blocco non era stato provocato

o deciso dalla politica, ma proprio da un magistrato: da un singolo magistrato.

Il procuratore di Catania, che ha aperto un’inchiesta – con forte sostegno di

stampa – contro le Ong e le navi dei soccorritori. L’inchiesta non aveva alcuna

base giuridica – e infatti si è conclusa con un flop – ma aveva una gigantesca

potenza politica. Il Procuratore di Catania con quell’inchiesta – e quella

campagna di stampa – ha scardinato e demolito l’intero sistema dei soccorsi in

mare, ed in questa situazione favorevole è poi intervenuto Salvini. La scomparsa

della navi di soccorso ha provocato un incredibile aumento dei morti nei

naufragi. Siamo sicuri che questa scelta – assolutamente politica – di ripulire

il mare dalle Ong spettasse a un magistrato, e siamo sicuri che non mettesse a

rischio la Costituzione assai più delle trovate propagandistiche e un po’

ciniche di Salvini?

Mi piacerebbe se si riuscisse a discutere più approfonditamente di queste cose.

Non si tratta solo di discutere sulla divisione dei poteri tra politica e

magistratura. Ma anche di controllo dei poteri. Di questi poteri. Un

parlamentare non possiede neanche un’oncia del potere che ha in mano un

giovanissimo sostituto procuratore (anche perché, come sappiamo tutti, il

contrappeso dei Gip è, di solito, praticamente inesistente). E’ giusto lasciare

che le cose restino così, e che i magistrati (non la magistratura) abbiano un

potere politico molto superiore a quello dei politici? In nome di che? Di

un’idea dell’Etica, francamente, molto discutibile.

La sinistra sovranista riparte da Che Guevara: «Patria o muerte».

Dalla retorica del capo storico dei guerriglieri, a Ho Chi Min, Mao, e anche

alla tradizione del Pci di Togliatti, scrive Paolo Delgado il 2 Settembre 2018

su "Il Dubbio". “Patria o muerte. Venceremos”: non il grido di battaglia di

qualche formazione ultranazionalista iberica o latino- americana. Era la formula

comunemente usata per chiudere tutte le sue lettere e i messaggi dal massimo

idolo politico del lontano ‘ 68, Ernesto “Che” Guevara. Nell’Unione sovietica,

ma anche nella Russia di Putin, la definizione per noi comune “Seconda Guerra

Mondiale” è poco conosciuta e ancor meno adoperata: quella contro il nazismo è

la “Grande Guerra Patriottica”. Casomai qualcuno, nelle nebbie della memoria

lontana, dovesse dimenticare che la chiamata alle armi in difesa della Patria

Socialista, dopo l’avvio dell’Operazione Barbarossa, l’invasione tedesca,

mobilitò con il richiamo alla Patria più che con quello al socialismo. Ha fatto

molto scandalo un articolo di Stefano Fassina, ex ministro nel governo Renzi, ex

Pd, oggi deputato di LeU, nel quale venivano rivendicate parole che nella

sinistra non avevano quasi più corso almeno dagli anni settanta: “Patria” e

Nazione”. Fassina, che è un sovranista di sinistra, merce rara in Italia ma

molto meno nel resto d’Europa, sottolinea la continuità con la tradizione

storica del Movimento operaio italiano e del Pci. Cita un noto brano di

Togliatti del 1945, da un articolo uscito su Rinascita: ‘ Assai spesso i nemici

dei lavoratori tentano di contestare il patriottismo dei comunisti e dei

socialisti, invocando il loro internazionalismo e presentandolo come una

manifestazione di cosmopolitismo, di indifferenza e di disprezzo per la patria.

Anche questa è una calunnia’. Ricorda che nel simbolo del Partito la bandiera

rossa con la falce e il martello si accompagnava al tricolore, pare per

insistenza con Renato Guttuso (che disegnò quel simbolo) dello stesso Togliatti.

Segnala che nella Costituzione italiana un solo dovere è definito addirittura

“sacro”, quello di cui si parla nell’art. 52: “La difesa della Patria è sacro

dovere del cittadino”. Per il Pci, durante la Resistenza e dopo, tra

patriottismo e lotta per l’emancipazione dei lavoratori non solo non c’era

contraddizione ma si trattava al contrario quasi di sinonimi. Fino agli anni ‘

80 e all’uscita del libro di Claudio Pavone sulla Resistenza Una guerra

civile, la storiografia comunista aveva sempre rifiutato, e anche con sdegno,

l’interpretazione della Resistenza come “guerra civile”. Era la “Guerra di

Liberazione Nazionale” e dubitarne significava esporsi al sospetto d’eresia. Del

resto il giornale dell’Anpi si chiamava, e ancora si chiama Patria

Indipendente. Nel clima della guerra fredda, nel 1957, il Pci votò contro la

ratifica dell’oggi sempre osannato Trattato di Roma, quello che istituiva la

Cee, la Comunità economica europea, detta abitualmente all’epoca Mec, Mercato

comune europeo. “Il Mec – spiegava allora la scelta del partito il relatore

Giuseppe Berti – è la forma sovranazionale che assume nell’Europa occidentale il

capitale monopolistico”. Solo negli anni tra il 1979 e il 1984, con l’adesione

di Altiero Spinelli al Pci e con una serie di spostamenti direttamente ispirati

dal segretario Berlinguer il Pci avrebbe capovolto la sua posizione

trasformando- si in partito compiutamente europeista. Non si tratta solo

dell’ennesima specificità del caso italiano. Tanto più negli anni della

decolonizzazione, socialismo e patriottismo formavano davvero una coppia

inscindibile. Ho Chi Minh spiegava così la straordinaria capacità del popolo

vietnamita di resistere prima alla Francia e poi agli stessi Stati Uniti: “La

nostra gente è ispirata da un ardente patriottismo che è una nostra

irrinunciabile tradizione e la nostra più grande forza”. Il presidente Mao

concordava: “Un comunista, per essere internazionalista, deve per forza essere

un patriota”. L’elenco di dichiarazioni sulla medesima lunghezza d’onda, da Bela

Kun a Thomas Sankara, sarebbe in realtà infinito. A lungo l’internazionalismo è

stato interpretato a sinistra come rifiuto del tantativo delle singole nazioni

di sottometterne altre, non delle differenze e delle specificità nazionali. Il

citato articolo di Togliatti, del resto, mirava proprio a negare l’accusa di

“cosmopolitismo” rivolta ai comunisti. Fassina prova dunque a recuperare una

tradizione della sinistra storica a lungo considerata archiviata una volta per

tutte ma che inevitabilmente torna in campo in una fase storica segnata proprio

dalla reazione, non solo in Europa ma in Europa più che altrove, a un

superamento degli Stati nazionali che non ha mantenuto nessuna delle sue

promesse. Non è certo un caso se due delle principali formazioni di sinistra in

Europa, Podemos in Spagna e France Insoumise in Francia, ricorrono senza esitare

a suggestioni patriottiche, sia pur declinate in senso molto diverso e spesso

opposto a quello del sovranismo di destra di cui è principale esponente in

Europa il premier ungherese Viktor Orban. Naturalmente c’è una distanza

incommensurabile tra l’idea compiutamente reazionaria di patria che sbandiera

l’ungherese e quella dello spagnolo Iglesias, che qualche anno fa spiegava: “La

patria non è una spilletta sulla giacca, non è un braccialetto, la patria è

quella comunità che assicura che si proteggano tutti i cittadini, che rispetta

le diversità nazionali, che assicura che tutti i bambini, qualunque sia il

colore della loro pelle, vadano puliti e ben vestiti a una scuola pubblica, la

patria è quella comunità che assicura che i malati vengano assistiti nei

migliori ospedali con le migliori medicine, la patria è quella comunità che ci

permette di sognare un paese migliore”. Tuttavia un punto in comune c’è, e

vistoso: quel nodo della sovranità nazionale che sembra essere la causa della

crisi dell’Unione europea e invece di quella crisi è il prodotto.

Quel saggio su Proudhon con cui Bettino Craxi segnò la storia

della sinistra in Italia. Nell’agosto del 1978 il

segretario del Psi pubblicava sull'Espresso il "vangelo" del suo socialismo. Uno

spartiacque per la sinistra di ieri. Un modello per gli aspiranti leader di

oggi? Scrive Marco Damilano il 30 agosto 2018 su "L'Espresso". Il Vangelo

socialista, lo titolò il direttore dell’Espresso Livio Zanetti, con malizia,

perché dopo tanto girovagare il popolo socialista aveva finalmente trovato il

suo messia: una buona novella, soprattutto per lui, l’autore del testo, il

segretario del Psi Bettino Craxi. «Un baedeker ideologico e un argomento di

discussione», si leggeva nel sommario, «il segnale d’avvio di un’offensiva

destinata a tenere alta la temperatura tra il Pci e il Psi per molte settimane»,

precisava nell’introduzione Paolo Mieli, giornalista del settimanale di via Po,

come ci chiamavano all’epoca sugli altri giornali, ma alla fine il saggio

firmato da Craxi si rivelò molto di più. «Un colpo di fucile, o piuttosto di

cannone», lo ha definito Ernesto Galli della Loggia, la rottura con il comunismo

di matrice leninista ma anche gramsciana. Il taglio della barba del profeta Karl

Marx, scrisse a botta calda Eugenio Scalfari su “Repubblica”: «L’articolo

sull’Espresso segna una data storica nella vita del Partito socialista

italiano». Uscì il 27 agosto 1978, quarant’anni fa, alla fine di un mese in cui

era morto un papa (Paolo VI), era stato appena eletto un altro (il patriarca di

Venezia Albino Luciani con il nome Giovanni Paolo I, morirà 33 giorni dopo),

Mina aveva tenuto il suo ultimo concerto pubblico al Bussoladomani di Viareggio

e la politica si apprestava a riprendere il suo cammino dopo i giorni del

sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro, le dimissioni del presidente della

Repubblica Giovanni Leone, i referendum per abrogare la legge Reale sull’ordine

e la sicurezza e soprattutto il finanziamento pubblico dei partiti, che aveva

raccolto il 46 per cento dei sì nonostante la contrarietà di tutte le forze

politiche tranne i radicali, ben più di un campanello d’allarme per il sistema

politico. Vacillava il governo di solidarietà nazionale, il monocolore dc di

Giulio Andreotti con il Pci in maggioranza, il Psi si era smarcato con due mosse

clamorose, la rottura del fronte della fermezza con le Brigate rosse nel caso

Moro e l’elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica, il primo

socialista al Quirinale. Ma il giovane segretario del Psi Craxi, 44 anni in quel

momento, aspettava di fare un passo in più. La definizione di una nuova carta di

identità: dire chi si è, prima ancora di cosa si vuole fare. Un manifesto

ideologico, come nell’Ottocento. Curioso che a intestarsi la battaglia delle

idee fosse un leader pragmatico, per nulla attratto dalle fumisterie teoriche,

considerato spregiudicato e privo di scrupoli: Bettino l’Amerikano, il tedesco

del Psi, come lo appellavano gli avversari. Se ne sorprese il vecchio Pietro

Nenni che il 5 settembre annotava sul suo diario: «Continua la polemica aperta

da Bettino sul marxismo e sul leninismo. Il partito cerca in essa una

qualificazione che però potrà venire solo dai fatti». Più stupiti di tutti i

comunisti, l’oggetto polemico del saggio craxiano. «Non si esita a dare versioni

incredibilmente semplificate e unilaterali dell’esperienza storica del movimento

operaio, a presentare un’immagine quanto mai riduttiva e sommaria di una

personalità come quella di Lenin (e ancor di più di quella di Gramsci), e a

tacere dell’elaborazione originale dei comunisti italiani», si lamentò Giorgio

Napolitano sull’Unità. In linea con il giudizio dello storico Paolo Spriano:

«Toni e espedienti idonei all’addestramento dei commandos delle teste di cuoio

ma non al dibattito culturale». Ancora più brutale il vicecapogruppo del Pci

alla Camera Fernando Di Giulio: «Perché Craxi ha scelto Proudhon, questo strano

modesto pensatore francese? Secondo alcuni, perché ricorda una marca di

champagne». Eppure era stato Enrico Berlinguer ad aprire lo scontro ideologico.

Con una lunga intervista a Scalfari su Repubblica, il 2 agosto, in cui il

segretario del Pci aveva rivendicato «la complessa eredità» del leninismo,

affermando che «il Pci è nato sull’onda della rivoluzione proletaria dei soviet,

e su impulso di Lenin»: «siamo continuatori, ma anche critici e interpreti» di

quel «patrimonio ricchissimo e complesso». E aveva concluso: «La verità è che ci

si vorrebbe sentir dire: ci siamo sbagliati a nascere, evviva la

socialdemocrazia, unica forma di progresso politico e sociale. Allora i nostri

esaminatori si direbbero soddisfatti: “la risposta è esatta, sciogliete il

partito e tornatevene a casa”». Tra gli esaminatori, Berlinguer indicava il Psi

di Craxi: «C’è una neo-vocazione a farci l’esame da parte dell’attuale gruppo

dirigente socialista. È un fatto nuovo e preoccupante». Il direttore

dell’Espresso Zanetti chiese una reazione a Craxi, il segretario socialista fece

sapere che voleva pensarci, poi si ricordò di aver commissionato al giovane

sociologo Luciano Pellicani un saggio su leninismo e socialismo per un volume

dell’Internazionale socialista in onore di Willy Brandt. Quindici cartelle, le

rimaneggiò personalmente prima di partire per le vacanze ad Hammamet e le spedì

all’Espresso. «Avevo citato molti autori, ma Proudhon fece più effetto», ammise

in seguito Pellicani. Pierre-Joseph Proudhon, vissuto tra il 1809 e il 1865,

promotore di un socialismo anti-scientifico, liberale, anarchico, mutualista,

contrario alla violenza. Chi avrebbe mai detto che sarebbe diventato lui il

primo profeta del socialismo craxiano? Andò così, anche se nel saggio erano

nominati tanti altri autori. Rosa Luxemburg, l’ex comunista jugoslavo Milovan

Gilas, il francese Gilles Martinet, Bertrand Russell, Carlo Rosselli, Norberto

Bobbio con il riferimento che chiudeva lo scritto: «Il socialismo è la

democrazia pienamente sviluppata, dunque è il superamento storico del pluralismo

liberale e non già il suo annientamento. È la via per accrescere e non per

ridurre i livelli di libertà e di benessere e di uguaglianza». La sintesi delle

idee di Pellicani, poi direttore di Mondoperaio, un pensatore in polemica con

tutte le dottrine politiche dei “fini ultimi”, depositarie della salvezza e del

paradiso in terra destinato a trasformarsi in un inferno per gli uomini, come lo

descrive Giovanni Scirocco nel volume “Il vangelo socialista” (Aragno). Il

saggio firmato da Craxi fu uno spartiacque per i rapporti a sinistra. «Nella sua

polemica anti-marxista il segretario socialista arriva a Robespierre e ai

giacobini della Rivoluzione francese, avesse avuto più spazio, c’è da giurare

che nella sua condanna avrebbe coinvolto anche Rousseau. Ideologia e cultura a

parte, la posizione di Craxi significa che l’unità a sinistra è rotta per

sempre», profetizzò Scalfari, a ragione. Scontro ideologico e politique

politicienne si tenevano insieme, all’interno delle pagine craxiane L’Espresso

pubblicava un box sulla rottura tra comunisti e socialisti negli enti locali, a

San Benedetto del Tronto, a Comiso, a Quartu Sant’Elena, dove il Psi mollava i

comunisti per tornare alle giunte di centro-sinistra con i democristiani. Da

Proudhon a Quartu, si anticipava il ritorno del Pci all’opposizione e il

pentapartito degli anni ’80. E anche fenomeni di più lungo periodo: «Il Vangelo

socialista dimostra quanto Craxi sia convinto della possibilità di spingere

anche in Italia in direzione di un’americanizzazione del partito politico»,

commentò Paolo Franchi sul settimanale del Pci Rinascita. E Enzo Forcella su

Repubblica: «Bastano poche paginette, qualche contrapposizione azzeccata tipo

Proudhon e Marx, la scelta del momento e del canale giusti per segnare una data

storica nella vita del Psi. Per quel che riguarda il modo di fare politica,

stiamo soltanto ora entrando veramente nella dimensione delle comunicazioni di

massa». Riletto oggi il saggio di Craxi appare irrimediabilmente datato per il

linguaggio e per i contenuti, ma per nulla semplificatorio e superficiale,

soprattutto se paragonato a quanto visto e letto nelle stagioni successive e in

quella attuale, di svolte epocali annunciate via twitter. Nell’immaginario Craxi

è ancora il Capo delle scenografie congressuali a forma di piramide, dei templi

dorici e delle discoteche, del rampantismo vorace e insaziabile, di

Tangentopoli. Ma in quel saggio lontano dell’ex presidente del Consiglio

condannato e morto nel 2000 in Tunisia, sepolto in un piccolo cimitero accanto

alla tomba di un francese ricoperta dalla sabbia e dalla salsedine, si

ritrova un leader inserito in una formazione secolare, impegnato in una cosa

antica e buona della politica: la tenzone delle idee, la svolta affidata a uno

scritto che riconosce la storia precedente anche quando intende superarla. Un

politico di sinistra, attrezzato ad affrontare lo scontro sul terreno

ideologico, convinto che non esista una politica con l’ambizione di vincere

senza un sistema di idee alle spalle. Un capo-partito che almeno all’inizio

della sua avventura si era circondato di intellettuali, non di yesmen,

ghostwriter, inventori di hashtag come oggi: la redazione raccolta attorno a

Mondoperaio, intelligenze inquiete, competenze raffinate (Federico Coen, Luciano

Cafagna, Paolo Flores d’Arcais, Ernesto Galli della Loggia, Giampiero Mughini,

Luciano Pellicani), alcune pronte ad andarsene al primo segnale di

degenerazione, in quella fase nascente del craxismo che è stata il momento più

fecondo. Non era del resto una disputa teologica quella che voleva affrontare il

quarantenne segretario del Psi, ma una dura battaglia di egemonia, di potere. Ma

sapeva che un’idea, in politica, è l’arma più dirompente. Dopo ha pensato che

per vincere servisse altro: soldi, poltrone, rendite di posizione non solo

politiche. E ha cominciato a perdere, rovinosamente. Nel merito, su chi avesse

ragione e torto tra Berlinguer e Craxi su leninismo e socialismo, fu lo stesso

segretario del Pci tre anni dopo ad abiurare di fronte alle telecamere

ammettendo all’indomani del colpo di Stato in Polonia che la spinta propulsiva

della Rivoluzione d’ottobre si era esaurita. Il Pci si è sciolto, senza

diventare compiutamente socialdemocratico, come Berlinguer temeva nel 1978, e

solo l’esperienza originale del comunismo italiano è riuscita a far trapassare

il partito, l’organizzazione, i dirigenti oltre la fine del blocco sovietico. Ma

il Psi di Craxi non è riuscito a costruire su quell’identità di socialismo

liberale un’alternativa di sinistra (parola che nel saggio ricorre appena tre

volte), fino ad arrivare alla dissipazione e alla scomparsa, qualcosa che pesa

ancora sul nostro presente. Un vuoto che nessuno è riuscito a colmare, tantomeno

gli epigoni craxiani slittati a destra, nel berlusconismo, come satelliti fuori

orbita. La storia di una doppia sconfitta, catastrofica. Rousseau è ora il nome

della piattaforma del Movimento 5 Stelle, ma del progetto politico non ha

l’auto-coscienza, la consapevolezza di sé. Manifesti politici gli aspiranti

leader ne producono spesso, un foglio di giornale o un libro da presentare in

giro, ma sono nel migliori dei casi un’elencazione di cose da fare, un catalogo

di wiki-programmi senza anima, i cento punti, i mille punti e via numerando.

L’ultimo tentativo di stilare una carta di identità è stato il manifesto dei

valori del Partito democratico di Walter Veltroni nel 2008, ma si è visto com’è

andata. E si potrebbe concludere che questa è la modernità politica, vincere (e

perdere) senza dire chi sei: pragmatismo puro, appiattimento sull’esistente. O

arrivare alla conclusione opposta: che senza una visione della società, senza

una lettura della realtà non si può costruire nulla di solido, come dimostrano

le esperienze a sinistra degli ultimi 25 anni. Oggi il socialismo muore in

Europa e risorge negli Stati Uniti, dove socialisti si definiscono i candidati

più giovani del nuovo Partito democratico che prova a ricostruirsi nell’era

Trump. Chissà se ci penserà qualcuno, nei prossimi mesi di congressi, di

leadership da inventare, di una presenza culturale da ritrovare. E se qualcuno

sbotterà: aveva ragione Craxi, maledizione, ci serve un Proudhon!

Craxi dagli osanna alla polvere. Memorie del socialismo,

scrive Gaetano Cellura su Licata net il 5 agosto 2018. De Martino gli lasciò un

partito al minimo storico. E su quel risultato influì anche la campagna

elettorale del 1976. Condotta sulla falsariga che votare per il Psi o per il Pci

fosse la stessa cosa. Pure Berlinguer diceva questo, ma perché gli conveniva: il

successo del suo partito – un 34 per cento mai toccato prima – appariva fuori

discussione. Così come l’assorbimento del Partito socialista e del suo

elettorato. Ma nessuno aveva ancora fatto i conti con lui. Né a sinistra. Né

dentro lo stesso partito. Dove la sua elezione a segretario, in un momento di

forte scontro tra demartiniani e nenniani, venne considerata debole e di

transizione. A chi si mostrava preoccupato per il calo elettorale del partito,

Craxi rispose: “Tranquilli, con l’otto per cento si governa l’Italia”. E già da

queste parole si capiva che non sarebbe stato affatto un segretario di

transizione. La politica la conosceva e capiva sin da bambino. Da quando suo

padre, viceprefetto di Milano e poi prefetto di Como, accompagnava gli ebrei al

confine per metterli in salvo dai nazifascisti. Alle elezioni del 1948 faceva

già propaganda per il padre, candidato con il Fronte democratico. Entrato in

parlamento nel 1968, dopo l’esperienza di consigliere comunale a Milano, Bettino

Craxi la sua Bad Godesberg l’aveva elaborata nella propria testa ancora prima

della svolta del 1959 dei socialdemocratici tedeschi. E divenuto segretario del

Psi uno dei suoi primi atti di revisionismo ideologico fu l’articolo pubblicato

sull’Espresso e intitolato Il Vangelo socialista. Proudhon al posto di Marx.

Rifiuto totale del leninismo. Eliminazione della falce e martello dal simbolo

del Partito. “Il socialismo – scrisse – non coincide con lo stalinismo: è il

superamento storico del pluralismo liberale, non già il suo annientamento”. Con

lui nasceva finalmente il partito riformista che era sempre mancato all’Italia.

E non è un caso – nulla in fondo è davvero casuale nella storia – che sette anni

dopo la sua elezione a segretario e l’avvio di una nuova politica, Craxi sarà il

primo presidente del consiglio socialista. Ora ne sono passati trentacinque da

quel 4 agosto del 1983. Presidente della repubblica era un altro socialista,

Sandro Pertini. E il Psi di Craxi era cresciuto di voti e di seggi – e ancora

sarebbe aumentato nel 1987 – rispetto al partito in deperimento ereditato da De

Martino. Non staremo qui a ripercorrere le tappe di quel governo pentapartito.

Molto note e quasi tutte significative. Nella politica estera e nella politica

interna. E neppure gli scontri durissimi con il Pci. Che riservò a quel governo

un’opposizione mai vista verso i governi democristiani. Vogliamo solo

ricordare come in un decennio sia radicalmente mutato l’umore degli italiani. E

d’altra parte – piazzale Loreto docet – non era neppure la prima volta che un

leader osannato finiva poi nella polvere. Non era la prima volta che il popolo

si faceva tribunale e plotone d’esecuzione. Certo, di mezzo c’erano stati un

fatto epocale, come la caduta del muro di Berlino, e la più grande inchiesta

giudiziaria contro la classe politica a partire dal 1992. Ma la constatazione

(non solo storica) che siamo un popolo di voltagabbana, bravo a rinnegare un

sistema in cui si riconosceva ci sta tutta. Un popolo facile a passare dagli

osanna al lancio delle monetine e al grido: “Chi non salta socialista è!”

“Lanciatori di rubli” – li chiamava Craxi mentre usciva dall’hotel Raphaël.

Certo d’esser vittima di un complotto comunista. Molti di quelli che lanciavano

monete venivano da un comizio del Pds. E c’erano pure dei “moralizzatori” di

altri partiti o schieramenti che avrebbero fatto politica nella seconda

repubblica e sarebbero stati arrestati per corruzione. Il giorno prima

nessuno aveva osato contestare il suo discorso in parlamento sul processo

“storico e politico ai partiti che per lungo tempo hanno governato il paese”. E

quattro delle sei richieste di autorizzazione a procedere furono respinte.

Ciononostante Craxi venne lasciato solo. Parte di quel parlamento sperava in

fondo di poterla far franca e che lui avrebbe pagato per tutti. E quanto agli

italiani plaudenti di un tempo, forse erano sicuri che bastava il “lavacro del

Raphaël” a ripulire anche loro. Gaetano Cellura

Craxi, il leader dimenticato che voleva un'Italia globale.

Un saggio a più mani per ripensare un politico, travolto da

Tangentopoli, che aveva una visione lungimirante, scrive Roberto Chiarini,

Lunedì 07/05/2018, su "Il Giornale". La figura di Craxi è rimasta sinora

ostaggio della polemica politica che ha individuato in lui l'icona prediletta

per etichettare e combattere tutti i mali della politica italiana odierna. Il

segretario del Psi è stato additato, di volta in volta, come l'emblema della

dilagante corruzione partitocratica della Prima Repubblica, del diffondersi

negli anni della «Milano da bere» dell'individualismo, dell'edonismo e del

consumismo, del degrado morale della classe politica e dei partiti, della

commistione perversa di politica, impresa e finanza, per non dire della

personalizzazione della politica e della sua deriva leaderistica e autoritaria

in atto. Talora si è andati ancor più per le spicce. Al leader socialista si

sono ricondotti un po' tutti insieme questi vizi che a partire dagli anni

Ottanta avrebbero fatto tralignare la Repubblica italiana in una democrazia a

rischio, o meglio: di una democrazia a perdere. Raramente il politico Craxi è

diventato materia su cui si sia seriamente esercitata la riflessione

storiografica con quello spirito di comprensione del passato che, se non si deve

tradurre in una sua piatta giustificazione, non può nemmeno risolversi in una

sua mera esecrazione. Non è stata giudicata indispensabile una valutazione di

merito del suo operare politico, delle motivazioni riconducibili al suo

orizzonte ideale, delle scelte da lui operate, dell'impatto da queste esercitato

nel breve e nel lungo periodo sul sistema politico e, più in generale, sul

sistema Paese. Ne è conseguito il paradosso che Craxi, il fautore di un nuovo

riformismo, il temerario fautore di una Bad Godesberg italiana sino allora

rifiutata dalla sinistra nostrana, caparbiamente refrattaria alle implacabili

repliche della storia, è stato relegato nel girone dei rinnegati. Al contrario

Berlinguer, il comunista convinto, l'intemerato apostolo di una velleitaria

quanto indeterminata «fuoriuscita dal capitalismo», è stato innalzato alla

gloria dell'altare con l'aureola di santo protettore della sinistra, della

sinistra di sempre, anche di quella seguita al crollo dell'Urss, destinata a

prescindere totalmente dagli schemi classici della tradizione comunista, a

divenire cioè riformista: fuor dai denti, di una sinistra chiamata a

riconciliarsi col capitalismo. Ne discende il paradosso di una sinistra che,

sintonizzatasi da ultimo - in ritardo di oltre mezzo secolo dal resto

dell'Europa e solo dopo il collasso del socialismo reale - sulla lunghezza

d'onda del riformismo, ha continuato a richiamarsi al magistero di un

indefettibile profeta del comunismo e a rifuggire viceversa da un convinto

fautore del socialismo democratico. C'è un secondo nodo storiografico e politico

da sciogliere a proposito di Craxi. Quanti pensano di aver saldato, una volta

per tutte, i conti con il leader socialista inserendolo come personaggio

centrale nel grande romanzo criminale di Tangentopoli devono decidersi se lo

vogliono inserire nella galleria dei leader storici della sinistra o viceversa

in quella opposta, in quanto alfiere della destra in gestazione, tenuta poi a

battesimo da Berlusconi. Non è una differenza di poco conto. È di tutta evidenza

che a seconda della parte politica cui lo si attribuisce, cambia di segno la sua

esperienza politica. Cambia il senso complessivo della sua attività di leader di

partito e di capo del governo come pure quello dei suoi singoli atti. Sciogliere

quesiti del genere significa non solo mettere a fuoco i tratti caratterizzanti

di un leader di partito e capo di governo la cui azione ha contrassegnato

un'intera stagione della vita pubblica nazionale. Comporta conferire altresì un

diverso senso, orientamento e continuità alla storia repubblicana. Cambia di

netto la prospettiva se si considera il craxismo l'apoteosi e insieme l'epilogo

di una Repubblica dei partiti, depredatrice, collusa con poteri occulti e con

settori malavitosi della società, fonte e fomite di corruzione, disposta persino

a conculcare principi e istituti cardine della Costituzione pur di perpetuarsi

come regime o viceversa l'avvio, stentato, contraddittorio, velleitario fin che

si vuole ma pur sempre di una modernizzazione dell'impianto istituzionale e

delle politiche - sia economica che di welfare - utili a riattrezzare e

rivitalizzare una democrazia in crescente affanno di fronte alle impegnative

sfide provenienti dalla società post-fordista e dalla globalizzazione. Quesiti

cruciali e laceranti ieri come oggi, eppur irrisolti: il che dimostra come sia

per questo carica di attualità, e per questo motivo ineludibile, una riflessione

critica sull'azione di governo di Craxi in un'Italia che accusa ancor oggi un

ritardo incontenibile, per usare un'espressione di Mauro Calise, «nel passaggio

dal corporate millenium al secolo monocratico».

Quando Montanelli mi disse: “Caro Foa…” E gliene sono ancora

grato, scrive Marcello Foa il 21 luglio 2018 su “Il

Giornale". Il 22 luglio 2001 Montanelli ci lasciava e mi perdonerete se questa

volta mi permetto un post personale e non di analisi politica. Indro fu l’idolo

della mia adolescenza. C’era chi sognava il Che Guevara e chi solo calciatori,

io divoravo i suoi libri, leggevo i suoi articoli su il Giornale, che egli fondò

quando ero bambino e se sono diventato giornalista lo devo, verosimilmente, a

lui, perché fu Montanelli a far nascere in me la passione per quella che resta

la più bella professione del mondo. Iniziai a Lugano, da studente lavoratore,

alla Gazzetta Ticinese e poi al Giornale del Popolo. Non avevo tempo di andare

all’università: studiavo a casa al mattino e al pomeriggio andavo in redazione,

fino a tarda sera. Poi, quando avevo 26 anni, accadde il miracolo: fui assunto

proprio al Giornale dal mio idolo e da subito con la carica di vice responsabile

degli Esteri. Il primo giorno di lavoro bussai alla sua porta, per ringraziarlo,

ancora una volta, per quella straordinaria opportunità. Indro usciva da una

delle sue ricorrenti depressioni, era cordiale ma malinconico, mi guardò con i

suoi occhi azzurri ancora velati dal male oscuro, fu cortese e alla fine mi

disse: “Mi raccomando, non deludere”. Quegli occhi che con il passare delle

settimane tornarono ad essere scintillanti. Da subito, poco più che pivello,

partecipavo alle riunioni di redazione e fu lui a Presto fui messo alla prova

sul campo. Mi mandò a Mosca poco prima del crollo dell’Unione sovietica e a

Berlino a seguire la riunificazione economica delle due Germanie. Quando

rientravo mi riceveva nella sua stanza, pregandomi di raccontare gli aneddoti,

gli imprevisti, le emozioni che avevo provato in quei viaggi. Lo faceva con

tutti noi, soprattutto con i più giovani, che erano i più entusiasti e per i

quali dimostrava un’affettuosa simpatia, come se volesse rivivere, tramite i

nostri palpitanti racconti, quei momenti, lui che divenne direttore suo malgrado

e che nell’animo continuò a sentirsi innanzitutto un inviato speciale, forse il

più grande di tutti i tempi. Poi, nel dicembre 1992, una sera pensai di

scrivergli una lettera. Erano i tempi di Mani Pulite e l’Italia era attraversata