Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per

cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma

tanto basta per loro per censurarmi.

I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo

di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.

Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza

censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio

personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della

Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di

brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se

effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali

fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non

commerciali."

L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni

forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però

fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze

di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della

cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di

autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse

personale dell’autore.

L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del

1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza

degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le

seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa

lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali

e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette

citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata

dallo scopo.

Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e

notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli

usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro

in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile

un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto

parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza

illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale

inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.

Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di

riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,

discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o

didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e

perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con

i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera

parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).

Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e

di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge

contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di

autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.

Promuovo

in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e

censurato.

Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da

tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione

personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di

migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per

quello che scrivo

i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le

visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la

fonte.

Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare

per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:

Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.

Dr Antonio Giangrande

NOTA BENE

NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I

MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB

SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE

DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA

NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE

NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER

IL CONTRADDITTORIO

LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:

-

accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601

- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)

-

versamento in bollettino postale sul

c.c. n. 92096221. intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA

-

SCEGLI IL LIBRO

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

presidente@controtuttelemafie.it

presidente@controtuttelemafie.it

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996

3289163996

0999708396

0999708396

INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:

CONTROTUTTELEMAFIE -

MALAGIUSTIZIA

-

TELEWEBITALIA

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

(gruppi)

ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -

TELE WEB ITALIA -

ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

(pagine)

GIANGRANDE

LIBRI

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

MASSONERIOPOLI

DI ANTONIO

GIANGRANDE

MASSONERIOPOLI

MASSONERIA. QUELLO CHE NON SI OSA DIRE.

MASSONERIA: QUELLO CHE NON TI DICONO.

Difficilmente si

troverà nel mondo editoriale un’opera come questa: senza peli sulla lingua (anzi

sulla tastiera). Nell’affrontare il tema della Massoneria non si può non parlare

dei tarli che divorano il sistema Italia e le commistioni tra le cosche

criminali locali con le lobbies, le caste e le massonerie deviate. Queste

detengono il potere politico, economico ed istituzionale e per gli effetti si

garantiscono impunità ed immunità. Delle Caste e delle Lobbies si parla in

un’inchiesta ed in un libro a parte. Della Mafia, si parla dettagliatamente

anche in altra inchiesta ed in altro libro.

TIRANNIDE indistintamente appellare si

debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi,

può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od

anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo

infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o

tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a

ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che

lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).

“L'Italia tenuta al

guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e

massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere

legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi,

invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il

rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini

e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge,

vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto”

degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed

istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la

responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."

Di Antonio Giangrande

SOMMARIO

INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.

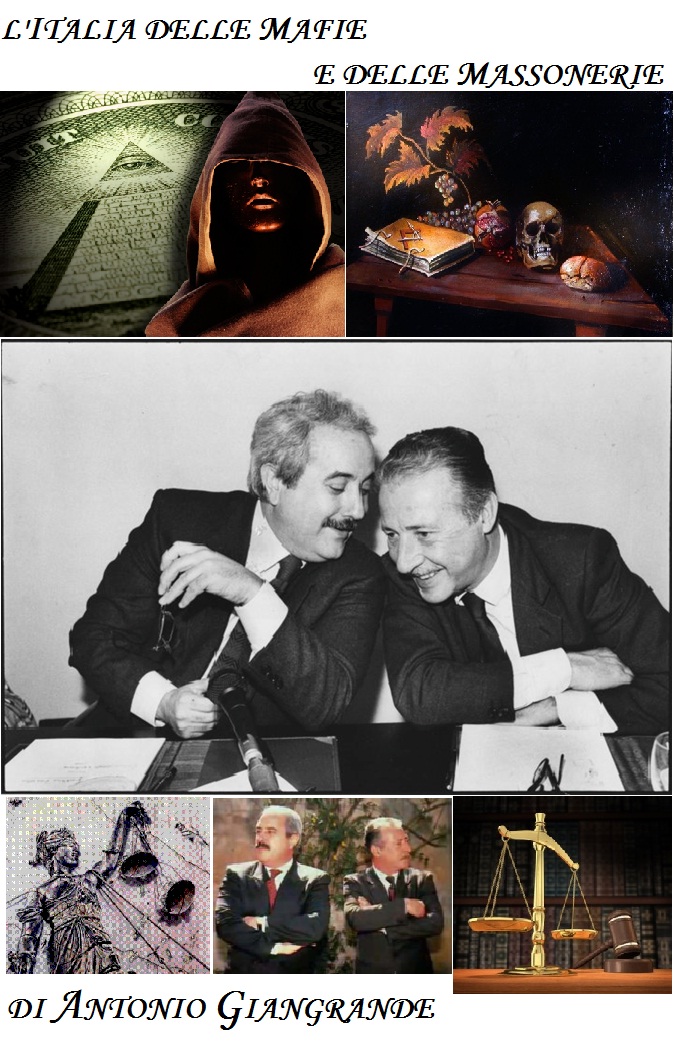

TINA ANSELMI ED AGOSTINO CORDOVA: I PASIONARI

CONTRO LA MASSONERIA DEVIATA.

CHI COMANDA IL MONDO E LE INCHIESTE CHE NON SI

DEVONO FARE.

‘NDRANGHETA, COSA NOSTRA, MASSONERIA DEVIATA E

STATO: TUTTI INSIEME APPASIONATAMENTE…

PARLIAMO DI MASSONERIA E DI CHI COMANDA IL

MONDO.

LA MASSONERIA ED IL NAZI-FASCISMO-COMUNISMO.

GLI ACCORDI SEGRETI DEI GERARCHI.

IN QUESTO MONDO DI LADRI.

CHI FA LE LEGGI?

LA MASSONERIA E PALAZZO GIUSTINIANI.

IL RITO DI INIZIAZIONE.

ERO MASSONE.

"PADRI DELLA PATRIA"

VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA

ROVINA.

P2 E DINTORNI. CHI ERA

LICIO GELLI?

A SINISTRA SI E’ PIU’ INTELLIGENTI?

L'UGUAGLIANZA E L’INVIDIA SOCIALE.

GLI INTOCCABILI E LA SOCIETA’ DELLE CASTE.

E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.

SE NASCI IN ITALIA…

AVVOCATI. ABILITATI COL TRUCCO.

I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE,

CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.

SE IL NEMICO NON LO PUOI BATTERE, FATTELO

AMICO!

PER UNA LETTURA UTILE E

CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.

POLITICA, GIUSTIZIA ED

INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.

LA REPUBBLICA DELLE

MANETTE.

TUTTI DENTRO CAZZO!

LA LEGGE NON E’ UGUALE PER

TUTTI.

ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’

E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.

STATO DI DIRITTO?

CHI E’ IL POLITICO?

CHI E’ L’AVVOCATO?

DELINQUENTE A CHI? CHI E’

IL MAGISTRATO?

DUE PAROLE SULLA MAFIA.

QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.

CARMINE SCHIAVONE. LA VERA

MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.

2 OTTOBRE 2013. LE

GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.

ITALIA DA VERGOGNA.

ITALIA BARONALE.

CASA ITALIA.

ITALIA. SOLIDARIETA’

TRUCCATA E DI SINISTRA.

LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI

ANTIRACKET.

ITALIA: PAESE ZOPPO.

QUANDO I BUONI TRADISCONO.

DUE COSE SU AMNISTIA,

INDULTO ED IPOCRISIA.

FACILE DIRE EVASORE FISCALE

A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.

ANCHE GESU' E' STATO

CARCERATO.

ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA

CASTA.

QUANTO SONO ATTENDIBILI LE

COMMISSIONI D’ESAME?

LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.

E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI

SONO?

27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.

FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI

DI NESSUNO.

LA TERRA DEI CACHI, DEI

PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.

LO SPRECO DI DENARO

PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.

SONO BRAVI I COMUNISTI.

NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.

MENTRE PER LE LOBBIES LE

PORTE SONO SEMPRE APERTE.

LA LOBBY DEI DENTISTI E LA

MAFIA ODONTOIATRICA.

UNIONE EUROPEA: ITALIA 60

MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?

FATTI DI CRONACA, DISFATTI

DI GIUSTIZIA.

LOTTA

ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO

STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?

L’ITALIA, IL PAESE DEI NO.

LA SINDROME DI NIMBY.

L’ITALIA DEI COLPI DI

STATO.

PER LA TUTELA DEI DIRITTI

DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.

NON VI REGGO PIU’.

BELLA ITALIA, SI’. MA

ITALIANI DEL CAZZO!!!

FENOMENOLOGIA RANCOROSA

DELL’INGRATITUDINE.

SE NASCI IN ITALIA…

DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO

E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.

GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.

L’ANTIMAFIA DEI RECORD.

LA CHIAMANO

GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI

TESTIMONI.

IL SUD

TARTASSATO.

ITALIANI. LA CASTA

DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.

IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.

MASSONERIA: QUELLO CHE NON

SI OSA DIRE.

IL FENOMENO FEMEN.

UN APPROFONDIMENTO, ANCHE LETTERARIO, SULLA

MASSONERIA.

LA MASSONERIA TRA CHIESA E 'NDRANGHETA.

MAGISTRATI MASSONI, GIU' IL

CAPPUCCIO!!!!

LA MASSONERIA DEL

TERZO MILLENNIO. I DELITTI MASSONICI E LE NOTE DI CRONACA. IL MISTERO DELLA

MORTE DI RINO GAETANO, DI MARCO PANTANI E DEGLI ALTRI NOMI NOTI E LO SCANDALO

MOSE.

CHI SONO I MAFIOSI?

GUERRA IN PROCURA A TARANTO. PIETRO ARGENTINO E MATTEO DI GIORGIO. PROCURATORI

DELLA REPUBBLICA ACCOMUNATI DALLO STESSO DESTINO?

GUERRA DI TOGHE.

LE CARICHE PUBBLICHE

E LA MASSONERIA. FATTI AMICO UN MASSONE DI SINISTRA.

SILVIO E GIORGIO: AFFINITA’ E FRATELLANZA.

CHI NON E’ MASSONE DEVIATO, SCAGLI LA PRIMA

PIETRA: MAGISTRATI, POLITICI, MAFIOSI.

LA MASSONERIA ED IL POTERE.

FINANZA E POTERE. IL GRUPPO BILDERBERG E LE

TEORIE COMPLOTTISTICHE.

LA COSTITUZIONE ITALIANA VOLUTA DAI MASSONI.

FRATELLI D’ITALIA? MASSONI ITALIANI.

FRATELLI COLTELLI.

ABOLIAMO LA MASSONERIA?

AFFARI DEI TEMPLARI LEGHISTI.

PARLIAMO DI MASSONERIA, MAFIA, FINANZA E

MAGISTRATURA.

SE TU DENUNCI LE INGIUSTIZIE DIVENTI MITOMANE O

PAZZO. IL SISTEMA E LA MASSOMAFIA TI IMPONE: SUBISCI E TACI. LA STORIA DI

FREDIANO MANZI E PIETRO PALAU GIOVANETTI.

MASSONI. QUEGLI UOMINI IN NERO NASCOSTI TRA

POLITICA, MAGISTRATURA ED AFFARI.

MASSONERIA: GLI

INSOLITI NOTI CHE SONO IN MEZZO A NOI.

MAGISTRATI ED AVVOCATI MASSONI?

PARLIAMO DI

MASSONERIA.

MASSONERIA – I MAGISTRATI DALLA A ALLA

ZETA.

TORINO CAPITALE, COVO DI MASSONI.

PARLIAMO DI MASSONERIA DEVIATA, MAFIA, SERVIZI

SEGRETI E SETTE SATANICHE.

PALERMO: DALLA MASSONERIA ALLA MAFIA.

IL MAGISTRATO PAOLO FERRARO E LE SETTE DI

STATO.

STORIA DELLA MASSONERIA.

POLITICA E MASSONERIA.

IL MISTERO SULLA MASSONERIA.

LOGGIA PROPAGANDA 2.

GLADIO.

P3 E CRICCHE ANNESSE.

LE P....POTERI OCCULTI, MA NON TROPPO.

WALT DISNEY, IL MASSONE?

INTRODUZIONE

Antonio Giangrande,

orgoglioso di essere diverso.

Se si è omologati (uguali)

o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi

nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.

In un mondo caposotto

(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli

ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono

l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I

nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?

Si nasce senza volerlo. Si

muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.

Dove si sentono alti anche

i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi

fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.

Il difetto degli

intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio

degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di

avere già le risposte.

Un popolo di “coglioni”

sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.

Un chierico medievale si

imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo

sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti

creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra

caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.

Noi siamo quello che altri

hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed

illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di

altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare,

dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso,

dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo

sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace

e disposto ad ascoltarci.

E’ comodo definirsi scrittori

da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè

scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere

“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il

successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti

querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere

saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.

Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e

del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di

scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri

scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo

saggista mondiale.

Da sempre diffido di chi,

vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti

giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore

civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter

metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi

batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di

rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son

bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di

soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di

libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.

Ad ogni azione umana nefasta

si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli

animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta

che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito

preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli

permettiamo di farle.

Parlare nei miei libri del

caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di

mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro,

delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso

dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto

divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere

altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di

loro stessi e se ne fottono degli altri.

L'UNITA' IL PECCATO

ORIGINALE.

Scrive "Un Popolo Distrutto" il 30 gennaio 2018. L’intera storia di questo Paese

andrebbe riscritta per smascherare il sistematico ricorso alla coercizione

armata degli apparati dello Stato per perpetuare il potere della “borghesia

compra dora” (una classe media indigena alleata con gli investitori stranieri,

multinazionali, banchieri e gli interessi militari) asservita al grande capitale

cosmopolita e del suo partito: la massoneria. Le origini di molti mali

dell’Italia di oggi risiedono nelle circostanze con cui l’unità nazionale fu

raggiunta, cioè una spietata guerra di conquista e di saccheggio scatenata dal

Piemonte contro i floridi stati preunitari. Gli obbiettivi di Cavour erano

quelli di garantire alla nascente industria del Nord i capitali per il suo

sviluppo e un mercato per i suoi prodotti. Quindi si deve parlare di una vera e

propria guerra coloniale: dove la potenza imperialista interviene direttamente

per garantire la sicurezza degli investimenti e lo sfruttamento del territorio.

Con l'emancipazione nazionale il grande capitale arruola tra gli indigeni il

personale di cui ha bisogno: tecnici, amministratori, forze di polizia. Poi in

modo più sfumato, la potenza imperialista continua a condizionare la colonia

attraverso i programmi di assistenza economica, militare e culturale, ma

ricorrendo anche alla corruzione, all’intimidazione, al colpo di stato e

all’intervento militare diretto. Il tutto nell’interesse del grande capitale,

che nel frattempo è diventato cosmopolita. In Italia il Regno del Piemonte si

sostituì, all’Austria come potenza coloniale e l’unità segnò il punto di

transizione dall’epoca coloniale al neocolonialismo. Di fatto termina una

dominazione straniera e sorge uno Stato unitario e formalmente indipendente sul

piano politico, ma pur sempre aggiogato al carro del grande capitale. Fu la

grande finanza ebraica a spingere i governi europei a intraprendere le

iniziative coloniali dell’Ottocento. Ciò accadde perché il grande capitale non

trovava più sufficientemente remunerativi gli investimenti nelle loro nazioni

d’origine. Il caso italiano non fa eccezione: furono i Rothschild di Parigi e i

loro agenti a Parigi, Londra e Ginevra a finanziare le guerre d’indipendenza, la

costruzione di cantieri navali, ferrovie e fabbriche di armi, l’allestimento di

una moderna flotta. Re Vittorio Emanuele II e Cavour contrassero con la finanza

ebraica debiti di tali proporzioni da rendere necessario il saccheggio

sistematico del resto della Penisola. Questo fu il meccanismo criminale che

portò all’unificazione della Penisola. L’Italia è sempre stata una terra ricca

grazie ai suoi porti, alla sua collocazione geografica, alla fertilità delle

campagne, all’ingegnosità dei suoi abitanti: c’era tanto da predare in Italia.

La resistenza delle strutture tribali alle strutture del capitalismo avanzato

provocano un fenomeno di reazione, che è possibile osservare nella storia di

ogni Paese toccato dal colonialismo. Questa situazione si trova anche nel

Mezzogiorno italiano e prende il nome di brigantaggio. Con l’affermazione di una

classe sociale, detta borghesia compradora, da non confondere con la borghesia

produttiva che fa impresa o la piccola borghesia cittadina dedita al commercio

spiccio, né quella rurale dei piccoli proprietari terrieri. Ma l’agente del

grande capitale nei Paesi in via di sviluppo: è la classe sociale degli

amministratori, degli ufficiali dell’esercito, degli impiegati di banche

straniere e multinazionali, dei liberi professionisti, la cui unica ragione è la

difesa degli investimenti stranieri sul territorio minacciati dalle

rivendicazioni sociali del popolo oppresso. I suoi membri traggono una rendita

di posizione, che si esprime nelle forme del potere personale, del prestigio e

della ricchezza. La borghesia compradora comparve in Italia alla vigilia

dell’unità col preciso compito di saccheggiare il Paese per sé e per i propri

padroni: i potenti banchieri israeliti di Parigi, Londra e Ginevra guidati dai

Rothschild. Furono costoro, che finanziarono le guerre d’indipendenza e il

processo di modernizzazione del Paese. Considerati gli interessi che essi

difendono, non sorprende che governi di diverso colore politico si alternino tra

loro senza che nulla cambi. (“Tutto cambia perché nulla cambi”. Tomasi di

Lampedusa). Il sacco d’Italia iniziò accentrando in un’unica mano la leva della

fiscalità a partire dal 1861 e fu condotto per mezzo di un esercito di

amministratori corrotti e soldati. Così, servendosi della borghesia compradora

selezionata e arruolata dalla massoneria, il grande capitale instaurava le sue

strutture economiche nella Penisola. Il risultato fu un’ondata di miseria quale

non se ne ricordava da secoli: fu a quel punto che milioni di compatrioti

iniziarono a emigrare in America con le famose valige di cartone. (Oggi il

fenomeno si ripete: sono giovani diplomati e laureati che partono in cerca di

opportunità di lavoro che in Italia mancano, piccoli imprenditori che chiudono

le loro fabbrichette in Italia per delocalizzare le produzioni, pensionati che

fuggono in Portogallo, in Romania o in Tunisia per poter vivere dignitosamente

gli ultimi anni della loro vita con quel poco di pensione che si ritrovano).

Tutto questo accade perché esiste una casta che nulla produce, ma depreda,

dilapida e si vende le ricchezze che dovrebbe amministrare in nome del popolo

sovrano. Dal 1861 i vari governi che governavano il Paese imposero al Sud la

pesante tassazione che già gravava sul Nord, aggiunsero nuovi balzelli, come

l’odiosa tassa sul macinato, confiscò i palazzi e le tenute fondiarie della

Chiesa, che i soliti faccendieri si accaparrarono a prezzi stracciati. Tutto ciò

serviva ad alimentare la corruzione, la speculazione e il clientelismo mentre

prestiti sempre crescenti venivano richiesti sui mercati alimentando la spirale

del debito pubblico. Fu così l’Italia si configurò, fin dall’inizio, la

“cleptocrazia” cioè il governo basato sul malaffare.

Ma la vera grande protagonista

dell’unità d’Italia fu la massoneria: il Grande Oriente d’Italia sorse

ufficialmente come estensione della Loggia Ausonia, fondata nel 1859 a Torino

con la benedizione di Cavour. Vi entrarono in massa personaggi che occupavano

posizioni sociali di rilievo ed erano incredibilmente ardenti patrioti. Fu

quindi la massoneria a selezionare la borghesia compradora in Italia, che

sostituì gli amministratori e gli sbirri austriaci e assorbì al proprio interno

quelli borbonici. In una continuità, assicurata dalla massoneria, nella

trasmissione del potere da una generazione all’altra, attraverso i meccanismi

ben noti del nepotismo, della raccomandazione e della corruzione. È l’Ordine che

garantisce l’impunità della casta al potere, controllando contemporaneamente il

potere legislativo, esecutivo e giudiziario, mettendo in relazione il magistrato

col il malavitoso, il politico corrotto col faccendiere corruttore, l’élite

italiane e con quelle straniere. Tutto ciò si palesa chiaramente nella storia di

Adriano Lemmi, il “banchiere del Risorgimento”, Gran Maestro della Massoneria

negli anni tra il 1885 e il 1896. Egli fu il punto di congiunzione tra il mondo

dell’alta finanza e la borghesia compradora italiana. Lemmi fu l’eminenza grigia

dietro il primo ministro Francesco Crispi, un “33” del Rito Scozzese. Fu Lemmi a

creare una Loggia supersegreta, la Loggia di Propaganda, per nascondere

l’affiliazione massonica dei personaggi più autorevoli e influenti del tempo:

banchieri e uomini politici. (Quando il Venerabile Licio Gelli assurse a

eminenza grigia della Prima Repubblica, non fece altro che ricopiare i metodi di

Lemmi creando la Loggia Propaganda 2). Come ogni borghesia compradora, anche

quella italiana è corrotta, inefficiente e arrogante. Il primo scandalo

dell’Italia unita fu quello delle Ferrovie meridionali, nel quale Lemmi figura

come l’organizzatore di un giro di mazzette che coinvolse faccendieri, uomini

politici e avvocati. Nel 1893 il governo Giolitti cadde a causa dello scandalo

della Banca romana, una truffa colossale di cui Lemmi era il regista. Pure negli

odierni scandali bancari si può leggere, dietro alle collusioni tra politica e

finanza, la lunga mano della massoneria. Poco più di un secolo dopo, la storia

si è ripetuta con lo scandalo della metropolitana di Milano, per il quale il

Presidente del Consiglio Bettino Craxi e altri furono condannati per corruzione.

Possiamo aggiungere che Craxi e Martelli, nel 1981, avevano letteralmente

comprato il Partito Socialista con i soldi messi a disposizione dalla P2 secondo

le dichiarazioni dell’on. Cicchitto. La super-loggia di Gelli fu coinvolta anche

nello scandalo del crack del banco Ambrosiano, al quale va collegata l’uccisione

del banchiere massone Roberto Calvi. Questi fenomeni crimininali si ripetono

periodicamente nella storia italiana proprio a causa del peccato originale della

genesi dell’Italia unita: un’operazione colonialista condotta in nome del grande

capitale, nel quale la massoneria ha giocato un ruolo decisivo.

«Noi massoni? Nessuna

segretezza: abbiamo fatto l’unità d’Italia»,

scrive Simona Musco il 18 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Parla Santi Fedele (Gran

Maestro e storico): “I grillini non hanno la cultura politica per capire quale

sia stato il nostro ruolo”. Non si può più parlare di segretezza, né ignorare

che la storia della massoneria «è legata strettamente» all’unità d’Italia. A

dirlo è Santi Fedele, Gran Maestro aggiunto del Grande Oriente d’Italia nonché

professore ordinario di Storia contemporanea nell’Università di Messina, che

interviene sulla caccia al massone avviata dal Movimento 5 stelle. Una caccia «a

ciò che non si comprende», cavalcando le paure di chi non conosce la massoneria

«a fini elettorali», racconta al Dubbio.

Professore, cosa lega la

massoneria all’unità d’Italia?

«Inizialmente

la massoneria viene messa fuorilegge da tutti i governi degli Stati preunitari

ma è presente attraverso la carboneria, nella quale molti massoni continuano a

operare per l’unità. Ma quello che vorrei sottolineare è il contributo dato al

farsi dello Stato italiano. Ricordiamo la celebre frase di D’Azeglio: fatta

l’Italia, bisogna fare gli italiani. Noi la interpretiamo in termini lamentativi

moralistici, invece era un’esortazione: bisognava creare una coscienza nazionale

tra popolazioni prima divise».

Qual è stato il suo

contributo?

«Ad

esempio l’intitolazione delle strade a Roma risorta, a Garibaldi e così via.

Potrà sembrare banale ma è uno strumento formidabile per veicolare, in una

popolazione quasi totalmente analfabeta, un’identità nazionale. E nei 50 anni

dopo l’unità, i massoni ricoprono il ruolo di ministro della Pubblica

istruzione, con l’obiettivo di sviluppare l’istruzione popolare. Coppino, che

istituisce la scuola elementare obbligatoria e gratuita, era massone e questa

legge è finalizzata all’acculturazione ma anche alla conquista dei diritti

civili. La legge elettorale, agli inizi, è infatti censitaria: votano soltanto

coloro che pagano almeno 40 lire di imposte dirette. Successivamente si aggiunge

il criterio della capacità: può votare colui che sa leggere e scrivere. Chi

frequenta le prime due classi elementari, grazie alla legge Coppino, viene

quindi iscritto nelle liste elettorali. Ciò comporta la formazione di una

coscienza civile».

Qual è stato il periodo più

duro?

«Tra

il 1919 e il 1945. Tutti i regimi totalitari in Europa hanno in comune

l’avversione dichiarata nei confronti della massoneria. Il fascismo lo ha fatto

per due motivi: la soppressione della massoneria è il prezzo richiesto a

Mussolini dalla Chiesa – che non ne tollera l’impronta razionalista – affinché

si pervenga ai patti lateranensi, in secondo luogo uno Stato totalitario

esercita un controllo globale e quindi è inconcepibile l’esistenza di una

società che ha un’attitudine alla riservatezza».

Come si spiega l’avversione

da parte del M5s?

«Non

attribuisco al suo gruppo dirigente una cultura politica tale da poter capire

che la storia della massoneria è legata all’avvio del costituzionalismo moderno.

Si pensa di poter avere dei consensi elettorali sfruttando le paure inconsce,

rievocando la P2, che noi abbiamo combattuto dandoci regole rigide. È un dato

inquietante, ma guardiamo avanti. E non si può più parlare di segretezza, ma

solo di riservatezza, riferita al dato meramente rituale. Ma anche quello,

ormai, è cosa nota».

«Sì, la massoneria ha un

valore storico. Ma è un potere che minaccia lo Stato»,

scrive Simona Musco il 18 Febbraio 2018, su "Il Dubbio". Risponde lo storico

Franco Cardini: «La massoneria dice di non essere più segreta, ma mantiene delle

caratteristiche che vanno contro le istituzioni». Franco Cardini, professore

ordinario di Storia medievale presso l’Università di Firenze, non ha dubbi: la

segretezza della massoneria non è mai venuta meno. E sebbene la caccia al

massone sia una fenomeno strumentale, che verrà superato dopo il 4 marzo, il

problema rimane: «il confine stabilito dalla legge non va superato».

Professore, cos’è la

massoneria?

«È

un’associazione di mutuo soccorso che una volta diventata associazione della

classe dirigente è diventata molto più potente. Di per se stessa è segreta: ci

si entra con una serie di atti liturgici. Con la rivoluzione francese si è

avvicinata alla politica, e durante il Risorgimento molti patrioti sono entrati

nella massoneria, perché avversati dalla Chiesa. E lì si è creato uno scontro

rimasto insanato».

Qual è stato il suo

contributo al Risorgimento?

«La

diffusione di una sorta di religione civile, fondata sulla virtù, sulla lealtà

allo Stato, l’onestà dei cittadini. È una religione civile, non ha un fine

trascendente».

Perché la diffidenza nei

suoi confronti è durata a lungo?

«Perché

è una organizzazione di potere: quando i membri della massoneria entrano nei

governi agiscono perché siano i confratelli ad occupare posti di potere. È un

lavoro di coordinamento di un potere occulto, basato su un patto segreto di

aiuto reciproco tra i collegati. Quindi minaccia anche la stabilità dello Stato».

Perché il M5s cavalca

questa paura?

«Il

M5s riprende una vecchia ipotesi comune anche ad altri partiti: la segretezza.

Oggi i massoni fanno anche i convegni, però c’è una tradizione secondo cui

alcune logge si mantengono coperte, cioè hanno membri che sono segreti, con

elenchi non visibili e cerimonie a porte chiuse. Tutto questo può andare contro

le leggi dello Stato, perché alcuni elementi sfuggono al controllo dello Stato.

Il caso più noto fu quello della P2».

Però fu una degenerazione.

«Sì,

ma chiunque viene colto in fallo può dire che è stato un malinteso. È una linea

di difesa che può anche essere presa per buona. Ma è una posizione apologetica

che apre la strada anche a precedenti importanti».

Cosa rinnova la paura nei

confronti delle logge?

«Ogni

tanto viene fuori qualche scandalo legato a questo o quel gruppo massonico e

allora tornano le vecchie questioni, ma è un po’ come le attuali critiche di

ritorno al fascismo. Non bisogna pensare che queste polemiche abbiano un’origine

profonda all’interno dell’opinione pubblica, sono manovrate, sono strategie. È

solo una guerra simbolica tra bande in vista del 4 marzo, dopo il quale saranno

dimenticate».

Ma chiedere l’esclusione di

un massone da un gruppo politico non è antidemocratico?

«Non

sono democratiche organizzazioni che in parte o in tutto sono segrete. Lo scopo

di questa segretezza è favorire personaggi che stanno all’interno del gruppo

stesso. La massoneria ritiene di non essere più un’associazione segreta, ma

conserva quella che chiamano discrezione. C’è una linea sottilissima che la

separa dalla segretezza, che nel nostro codice civile e penale non va

oltrepassata. Ma avviene di fatto, il problema è tutto lì».

Da Garibaldi a John Wayne,

gli iscritti illustri alla massoneria.

Nata per scopi di assistenza, la massoneria nel tempo ha assunto un ruolo

politico e, forte della segretezza, ha avuto anche pagine oscure. Tra i nomi

famosi Garibaldi, Foscolo, Beccaria e Mameli, scrive Cesare Zapperi il 16

febbraio 2018 su "Il Corriere della Sera". Le espulsioni decretate dal Movimento

5 Stelle nei confronti di candidati alle elezioni che si è scoperto essere

iscritti alla massoneria ha portato alla ribalta il tema dell’associazione

segreta che, nata per fini corporativi o mutualistici, è spesso finita al centro

di vicende poco chiare. In Italia viene alla mente subito la loggia P2 di Licio

Gelli e il contorno di scandali e di coinvolgimenti di personaggi illustri dei

mondi della politica, dell’economia e della società. Ma andando indietro nel

tempo, tra gli iscritti alla massoneria (che è un’associazione coperta da

segreto ma non tale da impedire, ex post, di conoscere chi ne ha fatto parte),

ci si imbatte in figure di rilievo, sia in Italia che nel mondo. L’elenco è

lungo: va da Garibaldi a Foscolo, da Cesare Beccaria a John Wayne. Secondo

l’Enciclopedia Treccani, la massoneria «si costituì, a partire dal 17° sec.,

principalmente in Inghilterra e in Scozia, allo scopo di svolgere opera di

assistenza e di beneficenza tra gli associati secondo gli ideali cristiani. Nei

secoli ha subito profonde trasformazioni, assumendo un ruolo culturale e

talvolta politico. Il nome deriva dalle antiche associazioni medievali di

mestiere dei muratori e degli architetti (dal fr. franc-maçon «libero

muratore»), i cui membri si tramandavano segretamente le regole del loro lavoro

perchè nessun altro esterno all’associazione ne venisse a conoscenza». In Italia

«fu sciolta dal regime fascista (1925) perché giudicata un’associazione di

oppositori e i suoi beni furono confiscati. Risorta dopo il 1944, la massoneria

italiana ha vissuto fasi alterne e si è esposta a trame economiche e politiche».

Giuseppe Garibaldi. L’eroe dei

due Mondi è forse il massone più conosciuto della storia. Garibaldi a Montevideo

nel 1844 indossò il primo “grembiulino” ed “ebbe la luce” massonica iniziatica.

Aveva trentasette anni, e la loggia era L’Asil de la Vertud, una loggia

irregolare, emanazione della massoneria brasiliana, non riconosciuta dalle

principali obbedienze massoniche internazionali, quali erano la Gran Loggia

d’Inghilterra e il Grande Oriente di Francia. A Firenze dal 21 al 24 maggio

1864, l’assemblea del Grande Oriente d’Italia elesse gran maestro Giuseppe

Garibaldi; la sua carica durò pochissimo a seguito di disaccordi con gli altri

membri. Diede le dimissioni dalla carica, e rimase gran maestro onorario a vita.

Ugo Foscolo. Anche il poeta

«Dei sepolcri» (1778-1827) è stato associato alla massoneria. Fu iniziato nella

Loggia Reale Amalia Augusta di Brescia e la sua rapida carriera tra le fila

dell’esercito napoleonico si spiega, secondo gli storici, anche con la totale

adesione ai progetti dell’imperatore ed ai suoi ideali profondamente intrisi nel

messaggio massonico. Sulle orme di Foscolo, altri illustri poeti aderirono alla

massoneria. Trai più noti: Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Gabriele

D’Annunzio (anche se in questo caso le fonti sono controverse).

Goffredo Mameli. L’autore

dell’inno nazionale (1827-1849), pur giovanissimo, fu protagonista di

innumerevoli iniziative patriottiche (come ad esempio l’esposizione del

tricolore per festeggiare la cacciata da Genova degli Austriaci del 1746) e

venne arruolato nell’esercito di Giuseppe Garibaldi. Fu membro della Gran Loggia

d’Italia.

John Wayne. Anche il celebre

attore americano (1907-1979) si iscrisse all’associazione segreta. La sua scheda

di iscrizione, firmata il 24 giugno 1970 e accettata nella loggia numero 56 di

Phoenix (Arizona) e lo stendardo rosso, su cui è raffigurato un pellerossa a

cavallo, della loggia massonica del Minnesota, una delle prime in America, è

conservata nel Museo italiano di simbologia massonica di Firenze. Ma nel mondo

dello spettacolo massoni furono anche Totò, Stanlio e Ollio, Walt Disney.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.

Dr. Antonio Giangrande.

Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente

dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.

"Fatti non foste a viver come

bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI

Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza

cattedra universitaria di Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non

abilitato. "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie

scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi i miei dolori, i miei

dubbi, le mie risate...vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono

caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo

allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.

Dapprima ti ignorano. Poi ti

deridono. Poi ti emarginano. Poi ti combattono. Tu sei solo, ma non per sempre.

Loro sono tanti, ma non per sempre. Ed allora sarai vincente, ma solo dopo la

tua morte. I primi a combatterti sono i prossimi parenti ed i compaesani ed

allor "non ragioniam di loro, ma guarda e passa" (Dante Alighieri). “Gesù,

venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva

stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui

il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli,

Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da

dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo.

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in

casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi”. Mt 13,

54-58.

Se si disprezza quello che gli

altri sono e fanno, perché, poi, si è come gli altri e si osteggiano i diversi?

"C’è un’azione

peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e consiste nel

togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)

«La disperazione più grave che

possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia

inutile» - Corrado Alvaro, Ultimo diario, 1961.

Vivere senza leggere, o senza

sfogliare i libri giusti scritti fuori dal coro o vivere studiando dai saggi

distribuiti dal sistema di potere catto comunista savoiardo nelle scuole e nelle

università, è molto pericoloso. Ciò ti obbliga a credere a quello che dicono gli

altri interessati al Potere e ti conforma alla massa. Allora non vivi da uomo,

ma da marionetta.

Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli

altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu

additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e

giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi.

Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del

centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi.

Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei

scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate. Chi siamo noi? Siamo i

“coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. Da bambini i

genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era

solo il canone di poveri ignoranti. Da studenti i maestri ci istruivano secondo

il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di

comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”. Da credenti i

ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro

verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o

terroristi. Da lettori e telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci

ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere in un paese

democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si muore di

fame o detenuti in canili umani. Da elettori i legislatori ci imponevano le

leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che erano solo

corrotti, mafiosi e massoni. Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che altri

volevano che fossimo o potessimo diventare. E se qualcuno non vuol essere

“coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione”

lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.

John Keating: Qualunque cosa

si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Sono salito sulla

cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da

angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti?

Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere

qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Carpe diem. Cogliete

l'attimo, ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!

Gerard Pitts: Cogli la rosa

quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola e lo stesso fiore che sboccia

oggi, domani appassirà. John Keating: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è

carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e

la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono

nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la poesia, la

bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.

Dal film L'attimo fuggente (Dead Poets Society), film del 1989 diretto da Peter

Weir e con protagonista Robin Williams.

Studiare non significa sapere,

volere non significa potere. Ai problemi non si è capaci di trovare una

soluzione che accontenti tutti, perché una soluzione per tutti non esiste. Alla

fine nessuno è innocente, perché in questa società individualista, violenta e

superficiale tutti sono colpevoli. Io ho preso la mia decisione mentre la

totalità di voi non sa prenderne alcuna (anche nelle cose più semplici). Come

potreste capire cosa è veramente importante nella vita? Non saprete mai se avete

preso la decisione giusta perché non vi siete fidati di voi stessi. Accusate il

sistema, ma il sistema è freddo inesorabile matematico, solo chi è deciso a

raggiungere la riva la raggiungerà. Vi auguro tutto il meglio per la vostra

vita. “Class Enemy”, di Rok Bicek film del 2013.

Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo

storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte

le Mafie, destinatario delle denunce presentate dai magistrati per tacitarlo e

ricevente da tutta Italia di centinaia di migliaia di richieste di aiuto o di

denunce di malefatte delle istituzioni. Ignorato dai media servi del potere.

Come far buon viso a cattivo gioco ed aspettare

che dal fiume appaia il corpo del tuo nemico. "Subisci e taci" ti intima il

Sistema. Non sanno, loro, che la vendetta è un piatto che si gusta freddo. E non

si può perdonare...

Un padre regala al figlio un sacchetto di chiodi.

“Tieni figliolo, ecco un sacchetto di chiodi. Piantane uno nello steccato Ogni

volta che che perdi la pazienza e litighi con qualcuno perchè credi di aver

subito un'ingiustizia” gli dice. Il primo giorno il figlio piantò ben 37 chiodi

ma nelle settimane successive imparò a controllarsi e il numero di chiodi

cominciò piano piano a diminuire. Aveva infatti scoperto che era molto più

facile controllarsi che piantare chiodi e così arrivò un giorno in cui non ne

piantò nemmeno uno. Andò quindi dal padre e gli disse che per quel giorno non

aveva litigato con nessuno, pur essendo stato vittima d'ingiustizie e di

soprusi, e non aveva piantato alcun chiodo. Il padre allora gli disse:

“Benissimo figliolo, ora leva un chiodo dallo steccato per ogni giorno in cui

non hai perso la pazienza e litigato con qualcuno”. Il figlio ascoltò e tornò

dal padre dopo qualche giorno, comunicandogli che aveva tolto tutti i chiodi

dallo steccato e che non aveva mai più perso la pazienza. Il padre lo portò

quindi davanti allo steccato e guardandolo gli disse: “Figliolo, ti sei

comportato davvero bene. Bravo. Ma li vedi tutti quei buchi? Lo steccato non

potrà più tornare come era prima. Quando litighi con qualcuno, o quando questi

ha usato violenza fisica o psicologica nei tuoi confronti, rimane una ferita

come questi buchi nello steccato. Tu puoi piantare un coltello in un uomo e poi

levarlo, e lo stesso può fare questi con te, ma rimarrà sempre una ferita. E non

importa quante volte ti scuserai, o lui lo farà con te, la ferita sarà sempre

lì. Una ferita verbale è come il chiodo nello steccato e fa male quanto una

ferita fisica. Lo steccato non sarà mai più come prima. Quando dici le cose in

preda alla rabbia, o quando altri ti fanno del male, si lasciano delle ferite

come queste: come i buchi nello steccato. Possono essere molto profonde. Alcune

si rimarginano in fretta, altre invece, potrebbero non rimarginare mai, per

quanto si possa esserne dispiaciuti e si abbia chiesto scusa".

Io non reagisco, ma mi si permetta di raccontare

l'accaduto. Voglio far conoscere la verità sui chiodi piantati nelle nostre

carni.

La mia esperienza e la mia competenza mi portano a

pormi delle domande sulle vicende della vita presente e passata e sul perché del

ripetersi di eventi provati essere dannosi all’umanità, ossia i corsi e i

ricorsi storici. Gianbattista Vico, il noto filosofo napoletano vissuto fra il

XVII e XVIII secolo elaborò una teoria, appunto dei corsi e ricorsi storici.

Egli era convinto che la storia fosse caratterizzata dal continuo e incessante

ripetersi di tre cicli distinti: l’età primitiva e divina, l’età poetica ed

eroica, l’età civile e veramente umana. Il continuo ripetersi di

questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato, se

così si può dire, dalla provvidenza. Questa formulazione di pensiero è

comunemente nota come “teoria dei corsi e dei ricorsi storici”. In parole

povere, tanto per non essere troppo criptici, il Vico sosteneva che alcuni

accadimenti si ripetevano con le medesime modalità, anche a distanza di tanto

tempo; e ciò avveniva non per puro caso ma in base ad un preciso disegno stilato

della divina provvidenza.” Io sono convinto, invece, che l’umanità dimentica e

tende a sbagliare indotta dalla stupidità e dall’egoismo di soddisfare in ogni

modo totalmente i propri bisogni in tempi e spazi con risorse limitate. Trovare

il perché delle discrepanze dell’ovvio raccontato. Alle mie domando non mi do io

stesso delle risposte. Le risposte le raccolgo da chi sento essere migliore di

me e comunque tra coloro contrapposti con le loro idee sullo stesso tema da cui

estrapolare il sunto significativo. Tutti coloro che scrivono, raccontano il

fatto secondo il loro modo di vedere e lo ergono a verità. Ergo: stesso fatto,

tanti scrittori, quindi, tanti fatti diversi. La mia unicità e peculiarità, con

la credibilità e l’ostracismo che ne discende, sta nel raccontare quel fatto in

un’unica sede e riportando i vari punti di vista. In questo modo svelo le

mistificazioni e lascio solo al lettore l’arbitrio di trarne la verità da quei

dati.

Voglio conoscere gli effetti, sì, ma anche le

cause degli accadimenti: il post e l’ante. La prospettiva e la retrospettiva con

varie angolazioni. Affrontare le tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione

temporale.

Si può competere con l’intelligenza, mai con

l’idiozia. L’intelligenza ascolta, comprende e pur non condividendo rispetta.

L’idiozia si dimena nell’Ego, pretende ragione non ascoltando le ragioni altrui

e non guarda oltre la sua convinzione dettata dall’ignoranza. L’idiozia non

conosce rispetto, se non pretenderlo per se stessa.

Quando fai qualcosa hai tutti contro: quelli che

volevano fare la stessa cosa, senza riuscirci, impediti da viltà, incapacità,

ignavia; quelli che volevano fare il contrario; e quelli, ossia la stragrande

maggioranza, che non volevano fare niente.

Certe persone non sono importanti, siamo noi che,

sbagliando, gli diamo importanza. E poi ci sono quelle persone che non servono

ad un cazzo, non fanno un cazzo e si credono sto cazzo.

Correggi un sapiente ed esso diventerà più colto.

Correggi un ignorante ed esso diventerà un tuo acerrimo nemico.

Molti non ti odiano perché gli hai fatto del male,

ma perché sei migliore di loro.

Più stupido di chi ti giudica senza sapere nulla

di te è colui il quale ti giudica per quello che gli altri dicono di te. Perché

le grandi menti parlano di idee; le menti medie parlano di fatti; le infime

menti parlano solo male delle persone.

E’ importante stare a posto con la propria

coscienza, che è molto più importante della propria reputazione. La tua

coscienza sei tu, la reputazione è ciò che gli altri pensano di te e quello che

gli altri pensano di te è un problema loro.

Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai

cretini e credute dagli idioti, perché un grammo di comportamento esemplare,

vale un quintale di parole. Le menti mediocri condannano sempre ciò che non

riescono a capire.

E se la strada è in salita, è solo perché sei

destinato ad attivare in alto.

Ci sono persone per indole nate per lavorare e/o

combattere. Da loro ci si aspetta tanto ed ai risultati non corrispondono elogi.

Ci sono persone nate per oziare. Da loro non ci si aspetta niente. Se fanno poco

sono sommersi di complimenti. Guai ad aspettare le lodi del mondo. Il mondo è un

cattivo pagatore e quando paga lo fa sempre con l’ingratitudine.

Il ciclo vitale biologico della natura afferma che

si nasce, si cresce, ci si riproduce, si invecchia e si muore e l’evoluzione fa

vincere i migliori. Solo a noi umani è dato dare un senso alla propria vita.

Ergo. Ai miei figli ho insegnato:

Le ideologie, le confessioni, le massonerie vi

vogliono ignoranti;

Le mafie, le lobbies e le caste vi vogliono

assoggettati;

Le banche vi vogliono falliti;

La burocrazia vi vuole sottomessi;

La giustizia vi vuole prigionieri;

Siete nati originali…non morite fotocopia.

Siate liberi. Studiare, ma non fermarsi alla

cultura omologata. La conoscenza è l'arma migliore per vincere.

Antonio Giangrande,

orgoglioso di essere diverso.

Se si è omologati (uguali)

o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi

nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.

In un mondo caposotto

(sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli

ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono

l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I

nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?

Si nasce senza volerlo. Si

muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.

Dove si sentono alti anche

i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi

fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.

Il difetto degli

intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio

degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di

avere già le risposte.

Un popolo di “coglioni”

sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.

Un chierico medievale si

imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo

sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti

creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra

caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.

Il ciclo vitale, in biologia,

è l'intervallo tra il susseguirsi di generazioni di una specie. L'esistenza di

ogni organismo si svolge secondo una sequenza ciclica di stadi ed eventi

biologici, caratterizzata in base alla specie di appartenenza. Queste sequenze

costituiscono i cosiddetti Cicli Biologici. Ogni essere vivente segue un ciclo

vitale biologico composto dai seguenti stadi: nascita, crescita, riproduzione,

senescenza e morte. Per quanto possa essere breve o corta la vita, nessun essere

vivente preso singolarmente è immortale. Ma la sua specie diventa immortale

attraverso la riproduzione e l'evoluzione. Gli esseri viventi si evolvono nel

corso del tempo per potersi meglio adattare alla natura che li circonda.

Attraverso la riproduzione le generazioni trasmettono i propri geni a quelle

future. Durante questo passaggio le nuove generazioni possono assumere

caratteristiche nuove o perderne alcune. Le differenze si traducono in vantaggi

o in handicap per chi le possiede, agendo direttamente sul processo evolutivo

tramite la selezione naturale degli individui. Le nuove caratteristiche che

agevolano l'adattamento all'ambiente offrono all'individuo maggiori probabilità

di sopravvivenza e, quindi, di riproduzione. E' innaturale non riprodursi. Senza

riproduzione non vi è proseguimento ed evoluzione della specie. Senza

riproduzione il ciclo vitale biologico cessa. Ciò ci rende mortali. Parlare in

termini scientifici dell'eterosessualità e del parto, quindi di stati naturali,

fa di me un omofobo ed un contrabortista, quindi un non-comunista? Cercare di

informare i simili contro la deriva involutiva, fa di me un mitomane o pazzo?

Noi siamo quello che altri

hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed

illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di

altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare,

dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso,

dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo

sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace

e disposto ad ascoltarci.

E’ comodo definirsi scrittori

da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè

scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere

“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il

successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti

querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere

saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.

Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e

del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di

scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri

scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo

saggista mondiale.

Da sempre diffido di chi,

vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti

giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore

civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter

metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi

batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di

rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son

bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di

soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di

libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.

Ad ogni azione umana nefasta

si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli

animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta

che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito

preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli

permettiamo di farle.

Parlare nei miei libri del

caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di

mitomania, pazzia o calunnia, oltre che nel disinteresse. Invece parlo di loro,

delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso

dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto

divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere

altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di

loro stessi e se ne fottono degli altri.

Alle sentenze irrevocabili di

proscioglimento del Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio Giangrande, già

di competenza della dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi ricusata perché

denunciata, si aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre 2015 della causa

n. 987/09 (1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente su fatti attinenti

i magistrati di Taranto, con il quale si dispone la perfezione della fattispecie

estintiva del processo per remissione della querela nei confronti del dr Antonio

Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già Sostituto Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi trasferito alla Direzione

Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della querela volontaria, libera e

non condizionata da alcun atto risarcitorio.

Il Dr Antonio Giangrande era

inputato per il reato previsto e punito dall’art. 595 3° comma c.p.

“perchè inviando una missiva a sua firma alla testata

giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui siti internet

lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e

associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr.

Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio

Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha

reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte

dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che

non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale

usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere

alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei

cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i

carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei

Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il

concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo

aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in

qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono

frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e

facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre

notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano

insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai

magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.

Il Processo di Potenza, come i

processi tenuti a Taranto, sono attinenti a reati di opinione. Lo stesso dr.

Alessio Coccioli, una volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le opinioni

espresse dal Dr Antonio Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non potessero

continuare ad essere perseguite.

Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno

su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova scritta è stata

passata da 275 praticanti. Preso atto.....

All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco.

Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente della Commissione di

Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel

signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani

candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed invano, Tutela.

Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv.

Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati di Lecce. Tutela perché

quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel

voler diventare avvocato ha perso le migliori occasioni che la vita possa dare.

Aspettava come tutti che una abilitazione, alla mediocrità come è l’esame

forense truccato, potesse, prima o poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì,

lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per, finalmente, dire basta.

Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare non si può. Gridare al

complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che

dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno che da 17 anni,

infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati, ha i tentacoli

tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma ciò è colui il

quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli ignoranti o a chi è in

mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede

di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in

quel di Brescia quel che si temeva si è confermato. Brescia, dove, addirittura,

l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria

per poter diventare avvocato. Il mio risultato delle prove fa sì che chiuda la

fase della mia vita di aspirazione forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai

risultato fu più nefasto e, credo, immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale

giudizio non è solo farina del sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo

zampino di qualche leccese c’è! Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non

la tedio oltre. Ho tentato di trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo

troppo. Marcire in carcere da innocente o pagare fio in termini professionali,

credo che convenga la seconda ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi

contro i poteri forti istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per

il tempo che mi ha dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non

si meravigli, se, in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la

priverò del mio saluto. Con ossequi.

Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande,

scrittore per necessità.

I mediocri del Politically Correct negano sempre

il merito. Sostituiscono sempre la qualità con la quantità. Ma è la qualità che

muove il mondo, cari miei, non la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi

che hanno qualità, che valgono, che rendono, non grazie a voi che siete tanti e

scemi. La forza della ragione (Oriana Fallaci)

“L'Italia tenuta al

guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e

massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere.

La “Politica” deve

essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza

d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono

meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto

tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è

cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno

“Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la

responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così

come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per

codardia o emulazione."

TIRANNIDE indistintamente appellare si

debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi,

può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od

anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo

infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o

tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a

ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che

lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).

"Quando si cerca di far progredire la

conoscenza e l'intelligenza umana si incontra sempre la resistenza dei

contemporanei, simile a un fardello che bisogna trascinare e che grava

pesantemente al suolo, ribelle ad ogni sforzo. Ci si deve consolare allora con

la certezza che, se i pregiudizi sono contro di noi, abbiamo con noi la Verità,

la quale, dopo essersi unita al suo alleato, il Tempo, è pienamente certa della

sua vittoria, se non proprio oggi, sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)

Il pregio di essere un

autodidatta è quello che nessuno gli inculcherà forzosamente della merda

ideologica nel suo cervello. Il difetto di essere un autodidatta è quello di

smerdarsi da solo.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che

diventassimo con la discultura e la disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè

a scuola ci hanno fatto credere con i libri di testo che Garibaldi era un eroe

ed i piemontesi dei salvatori; perché i media coltivano il luogo comune di un

sud Italia cafone ed ignorante; perché la prima cosa che insegnano a scuola è la

canzone “bella ciao”? Per poi scoprire da adulti e solo tramite il web: che il

Sud Italia è stato depredato a causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei

Piemontesi; che solo i turisti che scendono a frotte nel meridione d’Italia

scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che

“Bella ciao” è solo l’inno di una parte della politica italiana che in nome di

una ideologia prima tradì l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la

guerra civile infierendo sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un

regime illiberale e clericale.

Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono

omertosi, sempre che non si tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente

vigliacco e codardo lo è. Sapendo che io ho le palle per denunciare le

illegalità, questi deficienti usano il mio nome ed appongono falsamente la mia

firma in calce a degli esposti che colpiscono i poveri cristi rei di abusi

edilizi o commerciali. I cretini, che poi fanno carriera politica, non sanno che

i destinatari dei miei strali sono magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e

comunque pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio. Che poi queste

denunce finiscono nell’oblio perché “cane non mangia cane” e per farmi passare

per mitomane o pazzo o calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da

parte di questi coglioni prendersela con i poveri cristi per poi far addossare

la colpa a me ed essere oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri

vigliacchi. D'altronde un paese di coglioni sarà sempre governato, amministrato,

giudicato da coglioni.

È molto meglio osare cose straordinarie, vincere

gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi

tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché

vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né

sconfitte. (...) Non è il critico che conta, né l'individuo che indica come

l'uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore

spetta all'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla

polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia

ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta

effettivamente per raggiungere l'obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la

grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle

ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella

peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato

abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che

non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Franklin Delano Roosevelt

Cari signori, io ho iniziato a destare le

coscienze 20 anni prima di Beppe Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli

onesti, ma le vittime del sistema, per creare una rivoluzione culturale…ma un

popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.

"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la

differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e

la democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace,

alle proprie corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi

uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità,

una generazione appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il

giovane - e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri:

come se ballassimo..." Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".

Un chierico medievale si imbatté in un groviglio

di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a

spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola

gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra

dei ciechi anche l’orbo è re.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che

diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo

facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo

facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione

di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica.

Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze

staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad

ascoltarci.

In una Italia dove nulla è come sembra, chi

giudica chi è onesto e chi no?

Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i

leghisti, i pentastellati. Lor signori si son dimostrati peggio degli altri e

comunque servitori dei magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi

è onesto e chi no, allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto

dalla parte del torto.

Ognuno di noi, anziché migliorarsi, si giova

delle disgrazie altrui. Non pensando che a cercar l’uomo onesto con il

lanternino si perde la ragione. Ma anche a cercarlo con la lanterna di Diogene

si perde la retta via. Diogene di Sinope (in greco antico Διογένης Dioghénes)

detto il Cinico o il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10

giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori

della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico

storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò

a Babilonia. «[Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere

tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta

Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese

perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà

qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi."» (Diogene

Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60). Diogene aveva

scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era

quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva e di dimostrare con