Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per

cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma

tanto basta per loro per censurarmi.

I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo

di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.

Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza

censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio

personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della

Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di

brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se

effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali

fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non

commerciali."

L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni

forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però

fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze

di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della

cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di

autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse

personale dell’autore.

L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del

1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza

degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le

seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa

lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali

e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette

citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata

dallo scopo.

Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e

notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli

usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro

in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile

un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto

parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza

illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale

inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.

Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di

riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,

discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o

didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e

perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con

i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera

parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).

Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e

di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge

contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di

autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.

Promuovo

in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e

censurato.

Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da

tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione

personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di

migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per

quello che scrivo

i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le

visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la

fonte.

Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare

per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:

Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.

Dr Antonio Giangrande

NOTA BENE

NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I

MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB

SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE

DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA

NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE

NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER

IL CONTRADDITTORIO

LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:

-

accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601

- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)

-

versamento in bollettino postale sul

c.c. n. 92096221. intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA

-

SCEGLI IL LIBRO

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

presidente@controtuttelemafie.it

presidente@controtuttelemafie.it

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996

3289163996

0999708396

0999708396

INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:

CONTROTUTTELEMAFIE -

MALAGIUSTIZIA

-

TELEWEBITALIA

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

(gruppi)

ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -

TELE WEB ITALIA -

ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

(pagine)

GIANGRANDE

LIBRI

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

AMBIENTOPOLI

DI ANTONIO GIANGRANDE

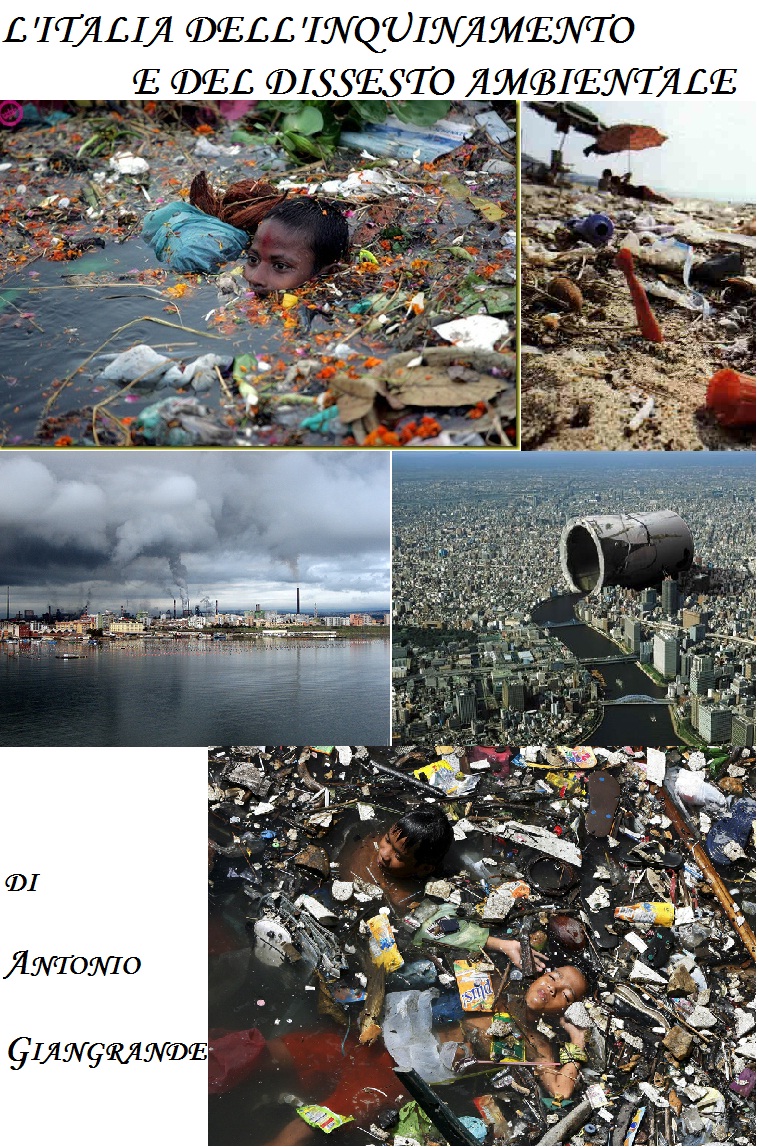

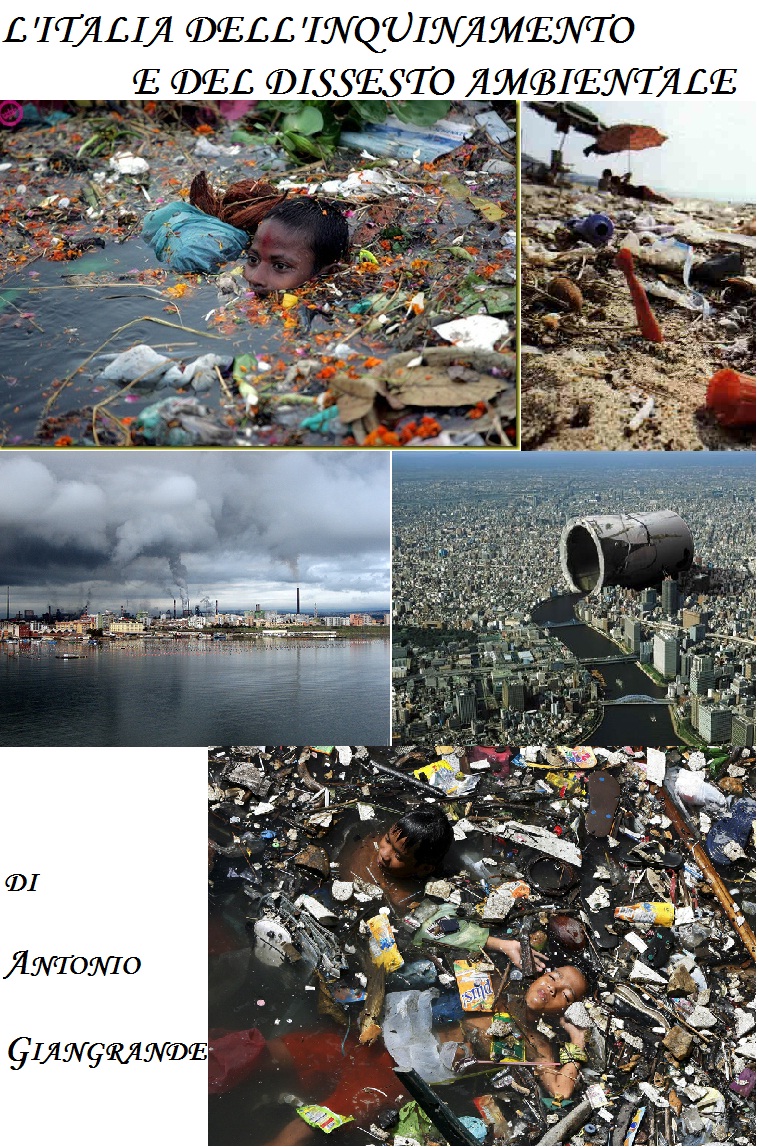

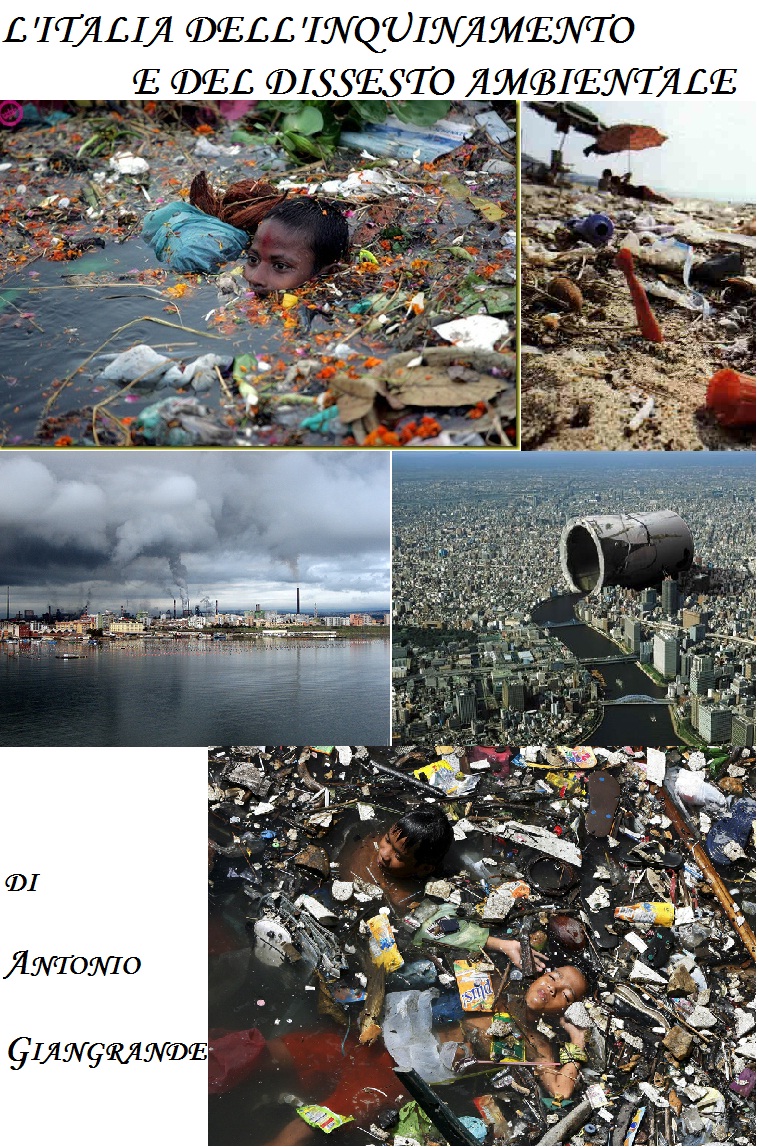

L’ITALIA DELL’INQUINAMENTO

E DEL DISSESTO

OSSIA, SOPRAVVIVERE

“Ognuno pensa che le

disgrazie colpiscano solo gli altri, senza tener conto che gli altri siamo anche

noi. Solo allora ci accorgiamo quanto il sistema non funzioni. Ma le istituzioni

colluse, i media omertosi e i cittadini codardi fanno sì che nulla cambi. Chi

inquina paghi, anche per il patema d'animo".

Di Antonio Giangrande

AMBIENTOPOLI

Ambiente ed ambientalismo ed ecologismo.

Distinzione sui termini dietro cui si nascondono ideologie e fondamentalismi,

bugie ed odio contro l'uomo.

SOMMARIO

INTRODUZIONE.

TASSA AMBIENTALISTA. COME PRENDERLA

NEL…SACCHETTO.

"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA

NOSTRA ROVINA.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.

PARLIAMO DI TERREMOTI.

PARLIAMO DI RIFIUTI.

GIORNALISMO A LIBRO PAGA DEGLI INQUINATORI.

FOTOVOLTAICO VS FOSSILE: QUALE ENERGIA PER IL

FUTURO?

LA BUFALA DELL’INQUINAMENTO.

RISCALDAMENTO GLOBALE PER MANO DELL’UOMO? LA

PIU’ GRANDE MENZOGNA.

LE PALE EOLICHE. IL

PROGRESSO IDEOLOGICO E LA DISTRUZIONE DI UNA CIVILTA’. L’ISIS COME LA SINISTRA.

E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.

L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.

IL SUD TARTASSATO.

ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO

PARLARE CLAUDIO BISIO.

IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO UCCIDE, MA SI MUORE

ANCHE DI RUMORE…

CHI INQUINA, NON PAGA.

LA NATURA NON E' AMBIENTALISTA.

LA BEFFA DEI SOLDI NON SPESI PER I DEPURATORI.

AREA MARINA PROTETTA. A MANDURIA QUALCOSA NON

VA……

DEPURATORI. COME CI PRENDONO PER IL CULO.

DEPURATORI DELLE ACQUE E POLEMICHE STRUMENTALI.

UN PROBLEMA NAZIONALE, NON LOCALE.

CONTRO IL DEPURATORE CONSORTILE SAVA-MANDURIA

AD AVETRANA E SCARICO A MARE. LOTTA UNITARIA O FUMO NEGLI OCCHI?

AMIANTO. IL KILLER CONOSCIUTO.

LADROCINIO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE?

LA GRANDE BUFALA: LA GREEN ECONOMY.

CHI HA PAURA DELLE

NUOVE TECNOLOGIE: HYST ED OGM?

ILARIA ALPI,

NATALE DE GRAZIA E LE NAVI DEI VELENI.

TARANTO E VADO LIGURE. C’E’ INQUINAMENTO ED

INQUINAMENTO. E’ SALUBRE SE E’ DI SINISTRA.

DEPURATORI E SCARICO IN MARE DELLE ACQUE

REFLUE. A PROPOSITO DEL DEPURATORE CONSORTILE DI SPECCHIARICA.

I NOSTRI VELENI QUOTIDIANI.

GLI SCANDALI CHE HANNO SPAVENTATO L'ITALIA.

OGGETTI PERICOLOSI INTORNO A NOI.

ANTIBUFALA: LA BARRA COLORATA SUI DENTIFRICI.

ILVA, LE VERITA' NASCOSTE DELL'INCHIESTA.

LA LOTTA CON GLI IDOLI DELLA PIAZZA.

ILVA. TARANTO. TUTTI DENTRO.

TARANTO. CASO ILVA. TUTTI DENTRO. FLORIDO E GLI

ALTRI.

ILVA. SEQUESTRO RECORD. AI MAGISTRATI SEMPRE

L’ULTIMA PAROLA CON IL PARADOSSO DI FAVORIRE I RIVA.

LA TARANTO DEI TALEBANI E LA CADUTA DEGLI DEI.

CHI INQUINA PAGA?

L'AMBIENTALISMO E L'ECOLOGISMO DEI LUOGHI

COMUNI.

CONTRO L'AMBIENTALISMO DEL SEMPRE NO!

AUTO ELETTRICHE: LA MENZOGNA DELL’EMISSIONE

ZERO.

ENERGIA PULITA? SPORCO AFFARE.

CULTO E PARADOSSI DEL SALUTISMO.

I TALEBANI DEL SALUTISMO.

LE BUGIE DEGLI AMBIENTALISTI.

PORTA IL NIPOTE IN CAMPAGNA: MULTATO!!!

PARLIAMO DEI POZZI ABUSIVI.

PARLIAMO DELLA CACCIA. DOPPIETTA ASSASSINA.

PARLIAMO DI SCIENZIATI CON LA TOGA.

TERREMOTO DELL’AQUILA: CONDANNATI I MEMBRI

DELLA “COMMISSIONE GRANDI RISCHI”.

INQUINAMENTO AMBIENTALE: NON SOLO ILVA. C’E’

PIOMBO PURE NEL BIBERON.

CHI INQUINA PAGA? DIPENDE!

PARLIAMO DELL’ITALIA DEI VELENI: MORIRE DI FAME

O DI INQUINAMENTO?

ECOLOGISMO ED AMBIENTALISMO: LA TRUFFA IN DANNO

DELL’UMANITA’.

ECOLOGIA, AMBIENTE E MEDIA: LOTTA DI PARTE E DI

FACCIATA.

LE BUGIE DEGLI AMBIENTALISTI.

PARLIAMO DELL’ITALIA DEI VELENI.

PARLIAMO DI DISASTRI AMBIENTALI.

LA TRUFFA DEL FOTOVOLTAICO.

PARLIAMO DI ENERGIA ALTERNATIVA.

PARLIAMO DI INQUINAMENTO DI STATO.

PARLIAMO DI TUTELA DEI DIRITTI.

PARLIAMO DI DISASTRI IDROGEOLOGICI.

ECOMAFIE.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN ITALIA.

INQUINAMENTO AMBIENTALE.

INQUINAMENTO ACUSTICO.

INCENDIOPOLI IN ITALIA.

CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI ???

RACCOLTA DIFFERENZIATA: SI PARLA BENE, SI

RAZZOLA MALE.

EMERGENZA RIFIUTI.

CHI COMBATTE L'ABUSIVISMO EDILIZIO ???

CASE ABUSIVE E CONDONI EDILIZI.

XILELLA FASTIDIOSA: RESPONSABILITA' DI STATO.

NO TAP. VIOLENZA ED IPOCRISIA.

NO TAP E PROTESTA CONTRO IL DEPURATORE

CONSORTILE MANDURIA-SAVA AD AVETRANA. NON SONO FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA.

INTRODUZIONE

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere

diverso.

Se si è omologati (uguali) o conformati

(simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita,

perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.

In un mondo caposotto (sottosopra od alla

rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un

Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco

tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai

primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?

Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo.

Si vive una vita di prese per il culo.

Dove si sentono alti anche i nani e dove anche

i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe

indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.

Il difetto degli intelligenti è che sono spinti

a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno

dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.

Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato

ed amministrato da “coglioni”.

Un chierico medievale si imbatté in un groviglio

di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a

spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola

gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra

dei ciechi anche l’orbo è re.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che

diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo

facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo

facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione

di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica.

Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze

staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad

ascoltarci.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non

ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si

dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e

parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato

e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,

sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è

adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere

saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che

per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo

senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di

Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.

Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è

pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che

provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di

magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei

fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I

signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli

esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi

sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà,

certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza

concorsi ed esami pubblici truccati.

Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una

giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa

per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al

prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo

tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.

Parlare nei miei libri del caso singolo del

semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o

calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che

delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello

che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere

di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in

questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne

fottono degli altri.

TASSA AMBIENTALISTA. COME PRENDERLA

NEL…SACCHETTO.

Buste di plastica: chi le ammette e chi

le tassa ma lo stop trionfa. Due modi per impedire

l'impiego di uno strumento che ha contribuito a danneggiare l'ecosistema,

scriveva già Boris Bivona il 15 febbraio 2011 su "Fiscooggi". La prima al mondo

a vietare l'uso dei sacchetti di plastica è stata nel 2000 l'India a Mumbai. Due

anni dopo a proibire l'impiego è stato il Bangladesh nella sua capitale, Dhaka.

La decisione è stata adottata a seguito delle piogge monsoniche dopo che gli

shoppers hanno causato numerosi intralci al sistema di drenaggio. L'intervento

ha peraltro favorito la produzione locale di sacchi di iuta. Nel 2003 l'uso dei

sacchetti di plastica è stato vietato dal Sud Africa e da Taiwan mentre nel 2005

sono state introdotte normative per limitarne l'uso in Eritrea, Ruanda e

Somalia. Nel 2006, la Tanzania e nel 2007 il Kenya e l'Uganda hanno sancito il

divieto totale di uso.

L'Italia e il divieto di commercializzazione. Dal

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il divieto di commercializzazione dei

sacchetti di plastica. Nel decreto legge n. 225 del 2010 (cosiddetto

Milleproroghe) non sono stati previsti ulteriori differimenti dei termini

riguardanti la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto

delle merci che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e

dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Più in particolare,

l'Unione europea non ha imposto la messa al bando delle buste di plastica ma ha

disposto con norma armonizzata del Comitato europeo di normazione, EN 13432, le

caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire

biodegradabile o compostabile.

La decisione impositiva. Ciò detto, occorre

rilevare come la decisione di imporre una tassa può rispondere a differenti

finalità. Quella principale è di concorrere alle spese pubbliche ma l'imposta

può avere anche lo scopo diretto di penalizzare un certo settore economico o

quello di colpire una tipologia di consumi. Esempio è dato dall'imposta di

fabbricazione che fu introdotta sui sacchetti di plastica dalla legge n.

478/1988 che all'articolo 1 prevedeva l'assoggettamento di 100 lire per ciascun

shoppers non biodegradabile (con evidente finalità ambientalista). La tassazione

dei sacchetti non biodegradabili è un meccanismo esclusivamente dissuasivo (la

minaccia di applicare nuove tasse ha lo scopo, in tal caso, di giungere a una

loro progressiva eliminazione). Infatti, le 100 lire sortirono un effetto

deterrente, tanto che l'uso dei sacchetti scese di oltre il 30%. La legge n. 427

del 1993, tuttavia, abrogò questa disposizione nonostante alcuni supermercati

continuarono (illegittimamente) a far pagare la busta (al prezzo di 5 centesimi

circa) traslando sul cliente finale la tassa che non era più dovuta all'erario.

A ogni modo, dal gennaio 2011 nei supermercati italiani si possono acquistare

sacchetti biodegradabili (il cui sovrapprezzo è pari a circa 20 centesimi)

mentre quelli di plastica sono usati fino a esaurimento scorte purché la

cessione degli stessi sia effettuata a favore dei consumatori ed esclusivamente

a titolo gratuito.

Le altre scelte europee. Oltre al caso italiano

occorre ricordare la scelta degli irlandesi. Nell'isola, infatti, dal 2002 è

stata avviata una campagna contro i rifiuti selvaggi e contro tutti i tipi di

imballaggio disseminati lungo le strade. Per ogni sacchetto di plastica

utilizzato negli stores è stata imposta una tassa di 15 centesimi al fine di

ridurne l'utilizzo ed evitare di contribuire all'inquinamento delle campagne

irlandesi. Il consumo è calato drasticamente del 90%. L'esperienza irlandese è

servita da modello per altri Paesi quali la Scozia, Malta e Gran Bretagna. Nel

Regno è stato Modbury il primo comune ha dichiarare fuorilegge i sacchetti di

plastica nel 2007. Il consumo è stato dimezzato pure in Spagna mentre in

Germania, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera per i sacchetti di plastica

si paga già una tassa aggiuntiva "punitiva".

La Francia e la tassa da 10 euro. Se l'Italia ha

messo il bando ai sacchetti di plastica non biodegradabili il Senato francese ha

fatto slittare dal 2011 al 2014 la loro tassazione. I parlamentari, infatti,

hanno votato un emendamento che dispone per i supermercati una tassa di 10 euro

per ogni kilo di sacchetti con decorrenza 2014 (mentre i deputati avevano

chiesto di anticipare il tutto al 2011).

La tassazione nel resto del mondo. La tassazione

come deterrente finalizzato a ovviare il problema dei rifiuti ambientali vige

anche negli USA. La Città di Washington DC, nel 2010, ha imposto una tassa pari

a 5 centesimi per ogni sacchetto di plastica ceduto al cliente che effettua la

spesa nei supermercati. La capitale non è la prima città a disincentivare l'uso

delle "plastic bags". La tassa sui sacchetti di plastica è in vigore a San

Francisco, dove già nel 2008 è stato vietato il loro utilizzo (nei supermarket e

nelle farmacie) e dove è stato imposta la sostituzione con materiali più

eco-friendly, come la carta (sebbene si sta sempre più diffondendo la popolarità

dei sacchetti di tela riutilizzabili). Anche in questo caso, la ratio della

tassa risponde non tanto all'esigenza di introdurre un nuovo onere tributario

quanto a quello di incoraggiare gli acquirenti a non essere ulteriormente

tassati (nel rispetto dell'ambiente). In oriente, la Cina ha deciso di porre al

bando i sacchetti di plastica nel 2009 istituendo un nuovo tributo sui sacchetti

ed emesso regolamenti per vietare quelli maggiormente inquinanti.

Fonti: ministero dell'Ambiente

Sui social arriva la "resistenza" contro

i sacchetti a pagamento. Renzi al contrattacco: "Così aiutiamo la green

economy", scrive Massimo Malpica, Giovedì 04/01/2018,

su "Il Giornale". Un sacco (bio) di proteste. La prima polemica dell'anno ha lo

spessore quasi impalpabile dei sacchetti per l'ortofrutta, quelli parzialmente

biodegradabili, che dal primo gennaio sono diventati - come noto - a pagamento.

Nei supermercati il prezzo varia tra uno e tre centesimi, ma nonostante

Assobioplastiche abbia stimato un costo annuo tra 1,5 e 4,5 euro pro capite, le

proteste dei consumatori dilagano. Soprattutto sui social network. A irritare

per cominciare è la scelta del governo di «portarsi avanti» nel recepire la

direttiva europea in materia (che permetteva di escludere dagli obbiettivi di

riduzione plastica proprio i sacchetti ultraleggeri), prevedendo da subito di

proibire la distribuzione gratuita delle bustine, oltre che la mancanza di

alternative: le buste non possono essere riutilizzate (ma si possono usare come

contenitori per l'umido a casa, se sono ancora integre) e non si possono

utilizzare sacchetti propri, quindi di fatto si è costretti a spendere quegli

eurocent in più ogni volta che si compra e si pesa ortofrutta, pesce o carne.

Anche questo dettaglio è diventato «virale» in rete in seguito al suggerimento

«risparmioso» di incollare lo scontrino della bilancia direttamente

sull'ortaggio pesato. Niente da fare: per semplificare il calcolo, il costo

della busta in bioplastica è aggiunto proprio al momento della pesata. Per cui

lo stratagemma di prezzare direttamente frutta e verdura non funziona, perché si

finisce per pagare il sacchetto anche se non lo si prende. Ma comunque le foto

di mele scontrinate una per una (con una conseguente moltiplicazione del costo

per i sacchetti) ieri andavano alla grande su Facebook, con migliaia di

condivisioni che spacciavano la trovata come «soluzione» per il boicottaggio

della nuova legge. L'altra polemica è squisitamente «antirenziana», e riguarda

l'azienda leader nella produzione di buste in mater-bi, una plastica

biodegradabile realizzata dal mais dalla Novamont, azienda novarese con

stabilimento a Terni il cui ad, Catia Bastioli, aveva partecipato alla Leopolda

del 2011, sei anni fa, come oratrice, invitata proprio dal rottamatore. Di qui

le critiche alla scelta «radicale» del governo guidato da Paolo Gentiloni

nell'imporre da subito un prezzo ai sacchetti ultraleggeri. Anche perché, sempre

online, non sono mancati i simpatizzanti dem che di bacheca in bacheca difendono

la scelta dell'esecutivo e la attribuiscono a un presunto obbligo italiano di

allinearsi all'Europa, mentre come detto le cose stanno diversamente, e di fatto

l'Italia è il solo Paese nel quale quei sottilissimi involucri tocca pagarli. In

Irlanda, invece, viene applicata una tassa sulla produzione degli shopper. «In

Italia ci sono circa 150 aziende che fabbricano sacchetti prodotti da materiale

naturali e non da petrolio, anziché gridare al complotto dovremmo aiutare a

creare nuove aziende nel settore della green economy senza lasciare il futuro

nelle mani dei nostri concorrenti internazionali», ha replicato Matteo Renzi

nell'ultimo numero delle sue Enews. E non manca nemmeno l'ironia a margine delle

polemiche. Come il meme del principino George, icona snob del web, che ammonisce

sorridente: «I sacchetti per la spesa ve li compro io. Poracci».

I sacchetti biodegradabili a pagamento

solo in Italia. Solo nel nostro Paese buste pagate

sullo scontrino. Fino allo scorso anno il costo era stato scaricato sui

prodotti, scrive Franco Grilli, Mercoledì 03/01/2018, su "Il Giornale".

I sacchetti per frutta e verdura si pagano, per il momento, solo in Italia. Il

nostro Paese ha scelto questa strada per adeguarsi ad una direttiva Ue del 2015.

Di fatto in Italia a partire dall'1 gennaio si pagano i sacchetti sotto i 15

micron che troviamo in tutti i supermercati per imbustare verdure o frutta da

pesare. In questo modo i sacchetti di questo tipo vengono uniformati a quelli da

50 micron, quelli in cui mettiamo materialmente la spesa che acquistiamo e che

da tempo si pagano in cassa. Di fatto finora il costo di queste piccole buste

veniva scaricato sul prezzo finale per i prodotti. La decisione dell'esecutivo

ha sostanzialmente invertito questa prassi. La novità tra gli scaffali dei

supermercati di fatto ha scatenato qualche protesta soprattutto sui social dove

qualcuno ha deciso di "ribellarsi" pesando ad esempio le arance una ad una senza

usare la busta. La direttiva europea comunque riguarda tutti gli stati membri e

probabilmente l'Italia ha semplicemente anticipato ciò che potrebbe accadere

altrove nei prossimi anni. In Irlanda, come riporta il Corriere, finora si è

deciso di predisporre una tassa sui sacchetti. Un altro modo per affrontare il

problema posto dalla direttiva Ue. Bruxelles di fatto ha scelto di dare il via

ad una stretta contro quei sacchetti di platica biodegradabili che vengono usati

da milioni di cittadini in tutta l'Ue. In Francia i sacchettini sono stati messi

al bando dal 2017. Niente buste di plastica gratuite in Paesi Bassi, Gran

Bretagna, Croazia e Svezia. Dovranno ancora allinearsi alla nuova direttiva (i

cui termini sono scaduti nel 2016) Danimarca, Grecia, Finlandia, Austria e

Germania.

Veritas vincit: Questa è la patria della

tassa sul macinato, scrive Rosanna Manzato mercoledì 3

gennaio 2018 su "Freeanimals". Allora, governo di merda, oggi sono andata al

supermercato ed ovviamente, nel reparto frutta e verdura, con dei cartelli, si

avvisa la clientela che i sacchetti per frutta e verdura, come da vostro ordine,

dal 1° gennaio 2018 sono a pagamento al costo di 1 cent di € cadauno. Ho preso 4

arance sfuse e ad una ad una le ho pesate ed etichettate. Vado alla cassa e dico

alla cassiera che ho fatto questo per non pagare il sacchetto. La poveretta mi

passa la prima arancia sul lettore dei codici a barre e mi dice esterrefatta:

"Signora, la bilancia è già tarata con il prezzo del sacchetto già compreso,

perché mi dà il costo del frutto più il prezzo del sacchetto". Io allora

rispondo gentilmente: "Ok va bene, le lascio qui le arance". La povera chiama il

direttore che, molto gentilmente, mi dice che il prezzo del sacchetto si può

stornare dal conto, ma solo per 2 capi e per le altre 2 arance mi verranno

restituiti i 2 cent dalla cassiera. Ho ricevuto un tripudio di elogi dai clienti

in coda alla cassa, mi sono scusata con i gentilissimi cassiera e direttore che

a loro volta erano d'accordo con me... Governo di m…! Credo che questa piccola

cosa, avrà un largo seguito: incularci un centesimo vale quanto incularci un

lingotto d'oro, tenetelo bene a mente, che tutto vi ritornerà con gli

interessi! Ps: in altre catene di supermercati, i sacchetti costano 3 centesimi

cadauno...fate voi!

Sacchetti biodegradabili per frutta e

verdure a pagamento, scoppia la rivolta sui social.

Arance pesate una ad una e altri trucchetti suggeriti dai consumatori per

evitare di pagare il costo dei sacchetti biodegradabili, obbligatori e a

pagamento dal primo gennaio 2018. La stima è di una spesa dai 4 ai 12,50 euro

all'anno, scrive Valentina Santarpia il 2 gennaio 2018 su “Il Corriere della

Sera”. «Non ci sono speculazioni ai danni del consumatore», dice soddisfatto il

presidente di Assobioplastiche dopo una prima ricognizione sui prezzi dei

sacchetti per frutta e verdura, che dal primo gennaio sono - per legge -

biodegradabili e a pagamento. Anche se la cifra per ogni sacchetto oscilla tra 1

e 3 centesimi, non la pensano allo stesso modo i clienti dei supermercati, che,

inviperiti dalla novità, hanno iniziato da ieri a postare sui social foto di

scontrini e sotterfugi per evitare quello che il Codacons ha già definito un

«balzello». «Fatta la legge, trovato l'inganno», scrive una consumatrice,

pubblicando la foto delle arance pesate ed etichettate una ad una, per evitare

di usare il sacchetto.

Il calcolo della spesa. Secondo l'Osservatorio di

Assobioplastiche, il costo annuale dei sacchetti per una famiglia dovrebbe

oscillare tra i 4,17 e i 12,51 euro. Come si arriva a questa stima?

L'Osservatorio stima che il consumo di sacchi per ortofrutta e per il cosiddetto

secondo imballo (quello dei prodotti che prima vengono incartati, come carne,

pesce, gastronomia, panetteria) si aggiri complessivamente tra i 9 e i 10

miliardi di unità, per un consumo medio di ogni cittadino di 150 sacchi

all'anno. Secondo i dati dell'analisi Gfk-Eurisko presentati nel 2017 le

famiglie italiane effettuano in media 139 spese all'anno nella Grande

distribuzione. Ipotizzando che ogni spesa comporti l'utilizzo di tre sacchetti

per frutta/verdura, il consumo annuo per famiglia dovrebbe attestarsi a 417

sacchetti, per un costo compreso tra 4,17 e 12,51 euro (considerando appunto un

minimo rilevato di 0,01 e un massimo di 0,03 euro).

Il prezzo di 12 minuti. La legge entrata in vigore

dal 1° gennaio del 2018 è l’articolo 9-bis della legge di conversione n. 123 del

3 agosto 2017 (il Decreto Legge Mezzogiorno) che stabilisce che «le borse di

plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo

di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite». Per gli esercizi

commerciali che non applicheranno la nuova norma sono previste multe che vanno

da 2.500 a 25.000 euro. Ma le sanzioni possono arrivare anche fino a 100.000

euro in caso di «ingenti quantitativi» di buste fuorilegge. E per i consumatori

non c'è nessuna via facilitata, come il fai da te: il ministero dell'Ambiente ha

già fatto sapere che, per motivi igienici, i sacchetti non potranno essere

portati da casa o riutilizzati. Anche se le stime dicono che il tempo medio di

utilizzo di un sacchetto è 12 minuti. Una vita breve e costosa.

Sacchetti biodegradabili per la frutta a

pagamento, le polemiche sui social tra soluzioni green e lamentele.

Rivolta social per i sacchetti a pagamento per l'imballaggio alimentare. Sui

costi guerra di cifre tra associazioni dei consumatori e aziende. Su Twitter

appelli, battute e ironie, scrive il 3 gennaio 2018 “Il Corriere della Sera”. Il

provvedimento sui sacchetti biodegradabili per il primo imballo alimentare a

pagamento continua a scatenare furiose polemiche sui social media e non solo. Il

botta e risposta sulle spese aggiuntive per le famiglie si è consumato a colpi

di note tra associazioni dei consumatori e aziende produttrici: il Codacons ha

infatti affermato che i costi aggiuntivi potrebbero raggiungere i 50 euro a

famiglia; molto meno (cifre nell'ordine di pochi euro all'anno) per

Assobioplastiche, l’associazione di categoria delle aziende produttrici, che

sostiene che la spesa supplementare potrebbe essere compresa tra 1,5 euro e 4,5

euro all’anno (per persona, però, non per famiglia).

La furia dei consumatori. Nel frattempo, comunque,

la polemica è scoppiata, puntuale e furiosa, sui social media. Anche perché, a

quanto pare, i supermercati hanno applicato la tariffa per il «sacchetto bio» o

il «sacchetto orto» a scontrino emesso dalla bilancia e non a sacchetto

effettivamente consumato. Con il risultato che anche chi compra la frutta e la

etichetta a pezzo singolo paga per un sacchetto non utilizzato.

Buste biodegradabili per frutta e

verdura: cosa sono i bioshopper obbligatori dal 2018,

scrive Ida Artiaco il 3 gennaio 2018 su "Fan Page". Dall’1 gennaio 2018

diventano obbligatori per legge i sacchetti di plastica biodegradabile per

pesare e trasportare alimenti freschi e di macelleria nei supermercati e nelle

piccole botteghe. Molte le polemiche dei consumatori, dal momento che queste

buste sono a pagamento. La decisione rappresenta, tuttavia, un passo in avanti

dell’Italia per combattere l’inquinamento. Si tratta di un materiale

compostabile e riciclabile, capace persino di rendere fertile il terreno sul

quale viene depositato. Dall'1 gennaio 2018 in tutta Italia è obbligatorio

utilizzare sacchetti di plastica biodegradabile e compostabili per pesare e

imbustare al supermercato o nelle botteghe sotto casa frutta, verdura, carne,

pesce, pane e uova. Lo ha stabilito la legge, o meglio il cosiddetto Decreto

Mezzogiorno, secondo il quale i bioshopper devono diventare l'imballaggio

primario per i prodotti di gastronomia, andando a sostituire le buste

ultraleggere in plastica con spessore inferiore ai 15 micron, che utilizzavamo

solitamente per pesare gli alimenti, nel rispetto dello standard internazionale

UNI EN 13432. Una decisione, questa, amica dell'ambiente e a favore della lotta

all'inquinamento atmosferico e dei mari, ma che ha fatto infuriare, e non poco,

i consumatori che hanno parlato di "tassa sulla spesa", dal momento che questi

nuovi sacchetti saranno a pagamento: ogni esercente potrà, infatti, vederli a un

prezzo compreso tra 1 e 5 centesimi. Chi di loro non rispetterà la nuova

normativa, rischierà multe salate. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Cosa sono e come sono fatti i bioshopper. Quando

si parla di bioshopper ci si riferisce a dei sacchetti di plastica

biodegradabile, compostabile e riciclabile, utilizzati per il trasporto degli

alimenti. Questo tipo di materiale, impiegato per la realizzazione dei prodotti

più diversi, non solo per le buste della spesa, deriva da materie prime vegetali

rinnovabili annualmente. Il tempo di decomposizione è di qualche mese in

compostaggio, contro i 1000 anni richiesti dalle materie plastiche sintetiche

derivate dal petrolio. Le bioplastiche che si trovano sul mercato sono

composte soprattutto da farina o amido di mais, grano o altri cereali. Oltre ad

essere biodegradabili, hanno anche il pregio di rendere fertile il terreno sul

quale vengono depositate. Dopo l'uso, consentono persino di

ricavare concime fertilizzante dai prodotti realizzati, come biopiatti,

biobicchieri, bioposate, e di impiegarlo per l'agricoltura, perché, a differenza

di quelli in polietilene e polipropilene, si decompone naturalmente sul terreno.

L'inquinamento da plastica: allarme per il suolo e

i mari. La plastica è tra i maggiori responsabili dell'inquinamento del suolo ma

anche e soprattutto dei nostri mari e degli altri corsi d'acqua, dai laghi ai

fiumi (il cosiddetto marine litter). Non solo enormi quantità fluttuano in

superficie, ma tantissimi prodotti realizzati con questo materiali restano

imprigionati anche in profondità e non sono dunque visibili a occhio nudo.

Secondo alcuni esperti, la massa di plastica galleggiante sugli oceani dovrebbe

essere tra le 93.300 e le 236 mila tonnellate. Numeri, questi, che aumentano di

anno in anno, a causa dell'alta durabilità nel tempo di questo materiale, sempre

più utilizzato per dare vita agli oggetti più diversi, tra cui proprio i

sacchetti per la spesa. Soltanto in Europa, come riscontrato dagli ultimi dati

diffusi dall’EPA, si stima un consumo annuo di 100 miliardi di buste di

plastica, di cui una parte finiscono direttamente in mare e sulle coste. Secondo

l’International Coastal Cleanup, nel Mediterraneo tra il 2002 e il 2006 le buste

di plastica sono risultate essere il quarto rifiuto più abbondante dopo

sigarette, mozziconi e bottiglie.

Italia virtuosa e all'avanguardia: le leggi

approvate. A dire il vero, tra i paesi dell'Ue l'Italia è tra i più virtuosi per

quanto riguarda il tema dell'inquinamento da plastica ed in particolare dei

sacchetti per la spesa. Il nostro Parlamento è infatti stato il primo ad

approvare nel 2011 la legge contro gli shopper non compostabili. Ad oggi, come

riferisce Legambiente, anche se la misura non è del tutto rispettata, c’è stata

una riduzione nell’uso di sacchetti del 55%. Se fosse esteso a tutti i Paesi del

Mediterraneo e non solo, i risultati in termini sarebbero molto più rilevanti.

Un ulteriore passo in avanti è rappresentato, nelle intenzioni dei legislatori,

dall'ultima norma riguardante i bioshopper per pesare e imballare frutta,

verdura e altri prodotti alimentari e di macelleria, nonostante le polemiche

nate sui social perché queste buste sono a pagamento, e obbligatorie, a partire

dall'1 gennaio 2018. L’articolo 9-bis della legge n.123/2017, il cosiddetto

Decreto Mezzogiorno, prevede che le borse di plastica non possano essere

distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola

unità debba risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei

prodotti trasportati. Mentre il Codacons accoglie i timori dei consumatori,

parlando di una "tassa sulla spesa" e di "stangata per le famiglie", Legambiente

usa toni più moderati. "L'innovazione – ha detto Stefano Ciafani, direttore

generale dell'associazione ambientalista – ha un prezzo ed è giusto che i

bioshopper siano a pagamento, purché sia garantito un costo equo che si dovrebbe

aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta". Si ricorda però che sulle nuove

buste con cui si trasporteranno ad esempio verdura o pane ci sarà incollata

l'etichetta con il prezzo termico che non è compostabile e dunque andrà

accuratamente tolta. Inoltre, per questioni igieniche non si potrà portare il

proprio sacchetto da casa.

Sacchetti bio a pagamento per frutta e

verdura, ecco quanto ci costeranno, scrive Cinzia

Arena mercoledì 3 gennaio 2018 su "Avvenire". Guerra di cifre su uno dei rincari

scattati con il 2018. Legambiente: l'Italia in prima linea nella lotta

all'inquinamento da plastica. Ma i consumatori replicano: a pagare saranno le

famiglie. Tra i rincari su tariffe e servizi che il 2018 ha portato con sè,

dalle bollette di luce e gas al capitolo trasporti ai ticket sanitari, c'è una

piccola tassa occulta sull'acquisto di frutta e verdura. L'anno nuovo si è

aperto infatti con una novità per chi va a fare la spesa: la messa al bando dei

sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare prodotti

ortofrutticoli ma anche carne, pesce e affettati. Al loro posto shopper

biodegradabili e compostabili, ma rigorosamente a pagamento (da 1 a 5

centesimi). Una misura che ha prodotto una serie infinita di polemiche sui

social (con tanto di foto di arance con le etichette attaccate direttamente alla

buccia per evitare il pagamento della bustina bio) e un duro scontro tra gli

ambientalisti e le associazioni di consumatori. "L'innovazione ha un prezzo ed è

giusto che si paghi purchè il costo sia equo, vale a dire 2-3 centesimi a busta

- è la posizione espressa da Legambiente per voce del suo direttore Stefano

Ciafani - È fondamentale continuare la strada iniziata nel 2011 dall'Italia

nella lotta all'inquinamento da plastica". In Europa, secondo i dati

dell'Agenzia perla protezione dell'ambiente, si stima un consumo annuo di

100miliardi di sacchetti, e una parte di questi finiscono in mare e sulle coste.

L'Italia è stato il primo Paese europeo ad approvare, nel 2011, la legge contro

i sacchetti non compostabili. Ad oggi anche se la misura non è del tutto

rispettata, c'è stata una riduzione nell'uso di sacchetti del 55%. E adesso fa

un altro passo in avanti.

Guerra di cifre sul costo annuo per le

famiglie. Ma quanto costerà la nuova norma agli italiani? Su questo punto è

guerra di cifre. Secondo l'Osservatorio di Assobioplastiche la spesa aggiuntiva

oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro il prezzo che ogni famiglia dovrà aggiungere

quest'anno alla spesa alimentare fatta in supermercati e ipermercati. Nella

ricognizione compiuta dall'Osservatorio in una dozzina di grandi magazzini

alimentari, il costo di ogni singolo sacchetto è risultato compreso fra 1 e 3

centesimi. Assobioplastiche ricorda che il consumo di buste si aggira tra i 9 e

i 10 miliardi di unità, per un consumo medio di ogni cittadino di 150 sacchi

all'anno. Secondo i dati dell'analisi Gfk-Eurisko presentati nel 2017, le

famiglie italiane fanno in media 139 spese all'anno nella grande distribuzione.

Ipotizzando che ogni spesa comporti l'utilizzo di tre sacchetti per

frutta/verdura, il consumo annuo per famiglia dovrebbe attestarsi a 417

sacchetti, per un costo complessivo compreso tra 4,17 e 12,51 euro (considerando

appunto un minimo rilevato di 0,01 e un massimo di 0,03 euro). "Queste prime

indicazioni di prezzo ci confortano molto -spiega Marco Versari, presidente di

Assobioplastiche -, perché testimoniano l'assenza di speculazioni o manovre ai

danni del consumatore". Peraltro, i sacchetti "sono utilizzabili per la raccolta

della frazione organica dei rifiuti - aggiunge - e quindi almeno la metà del

costo sostenuto può essere detratto dalla spesa complessiva". Sul pagamento dei

sacchetti però le associazioni dei consumatori si sono scatenate. Per

il Codacons è "un nuovo balzello che si abbatterà sulle famiglie italiane, una

nuova tassa occulta a carico dei consumatori". Si tratterà di una spesa

aggiuntiva compresa tra i 20 e i 50 euro a famiglia a seconda della frequenza

degli acquisti. Una vera e propria tassa occulta. Differente la stima fatta

da Adoc che parla di un aggravio fra i 18 e i 24 euro l'anno per una media di

600 sacchetti a famiglia. Tra le soluzioni alternative c'è chi propone un

ritorno alle buste di carta e chi come, Coop Svizzera, lancia le buste

riutilizzabili per frutta e verdura, chiamate multi-bag.

Federdistribuzione: obiettivo sottocosto per

venire incontro ai consumatori. La grande distribuzione, chiamata a mettere in

pratica la normativa, non ci sta a considerarla una stangata. Federdistribuzione

parla di una norma che punta ad accrescere la sensibilità dei consumatori nei

confronti dei temi ambientali. "Stiamo parlando di miliardi di sacchetti

utilizzati nei supermercati è ovvio che contribuiscono all'inquinamento.

L'obiettivo è ridurne il numero e al tempo stesso contenere i costi: nelle

nostre aziende si sta facendo strada sempre di più il "sottocosto" vale a dire

la vendita del sacchetto ad un costo inferiore a quello di produzione. Mi sembra

che il disagio sia relativo per il consumatore e inoltre si tratta di una norma

europea alla quale bisognava adeguarsi" spiega il presidente Giovanni Cobolli

Gigli ricordando che il passaggio analogo, ai sacchetti per la spesa bio ha

prodotto nel giro di sei anni una netta riduzione. Conciliare ambiente e

risparmio insomma si può.

La norma inserita nel decreto

Mezzogiorno. L'obbligo di utilizzo dei sacchetti bio-degradabili e a pagamento è

entrato in vigore dal 1° gennaio del 2018. Si tratta dell’articolo 9-bis della

legge di conversione n. 123 del 3 agosto 2017 (il decreto legge Mezzogiorno) che

stabilisce che «le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo

gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare

dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per

il loro tramite». Per gli esercizi commerciali che non applicheranno la nuova

norma sono previste multe che vanno da 2.500 a 25.000 euro. Ma le sanzioni

possono arrivare anche fino a 100.000 euro in casi estremi, di «ingenti

quantitativi» di buste fuorilegge. Per i consumatori non c'è possibilità di

scelta. Bocciato il fai da te: il ministero dell'Ambiente ha già fatto sapere

che, per motivi igienici, i sacchetti non potranno essere portati da casa o

riutilizzati. Ma la loro vita media è di appena 12 minuti.

Per capire. Legambiente: 4 domande (e

risposte) sui sacchetti biodegradabili, scrive

mercoledì 3 gennaio 2018 "Avvenire". È polemica sui nuovi bioshopper

biodegradabili e compostabili, a pagamento, per gli alimenti ed entrati in

vigore dall'1 gennaio 2018. Non tutte le notizie che circolano appaiono però

corrette. In questi giorni infatti gli italiani appaiono sempre più divisi sui

nuovi bioshopper biodegradabili e compostabili, a pagamento, utilizzati per gli

alimenti ed entrati in vigore dal 1 gennaio 2018. C'è chi li sostiene e che

invece ha molti dubbi al riguardo, e non mancano in queste ore il proliferare di

affermazioni inesatte su una novità che, invece, sostiene Legambiente, fa bene

all'ambiente e aiuta a contrastare in maniera efficace l'inquinamento da

plastica non gestita correttamente e il problema del marine litter. Per questo

Legambiente punta il dito contro le "bugie" che stanno circolando in questi

giorni: dalla cosiddetta "tassa occulta" alla questione del monopolio di

Novamont, azienda a cui si deve l'invenzione del Mater-Bi. Quindi l'associazione

affronta 4 punti fornendo alcune informazioni:

Perché questo provvedimento? L'inquinamento da

plastica è sempre più grave. "Le polemiche di questi giorni - dichiara Stefano

Ciafani, direttore generale di Legambiente - sono davvero incomprensibili: non è

corretto parlare di caro spesa né di tassa occulta o di qualche forma di

monopolio aziendale. Sarebbe utile che ci si preoccupasse dei cambiamenti

climatici e dell'inquinamento causato dalle plastiche non gestite correttamente,

e che si accettassero soluzioni tecnologiche e produttive che contribuiscono a

risolvere questi problemi, senza lasciarsi andare a polemiche da campagna

elettorale di cui non se ne sente il bisogno. È ora di sostenere e promuovere

l'innovazione che fa bene all'ambiente, senza dimenticare di contrastare il

problema dei sacchetti di plastica illegali. Circa la metà di quelli in

circolazione sono infatti fuorilegge, un volume pari a circa 40 mila tonnellate

di plastica, e una perdita per la filiera legale dei veri shopper bio pari a 160

milioni di euro, 30 solo per evasione fiscale".

Siamo di fronte a una tassa occulta? Tassa

occulta? Per Legambiente non è nulla di tutto ciò. Da sempre i cittadini pagano

in modo invisibile gli imballaggi che acquistano con i prodotti alimentari ogni

giorno. Nessun produttore o nessuna azienda della grande distribuzione ha mai

fatto ovviamente e naturalmente beneficenza nei confronti dei consumatori. Unica

differenza, è che questa volta il costo è visibile, perché l'obiettivo della

norma è aumentare la consapevolezza dei consumatori su un manufatto che se

gestito non correttamente può causare un notevole impatto ambientale.

La legge vieta il riutilizzo dei sacchetti? Questo

problema si può ovviare semplicemente con una circolare esplicativa del

Ministero dell'ambiente e della salute che permetta in modo chiaro, a chi vende

frutta e verdura, di far usare sacchetti riutilizzabili, come ad esempio le

retine, pratica già in uso nel nord Europa. In questo modo si garantirebbe una

riduzione auspicabile dell'uso dei sacchetti di plastica, anche se compostabile,

come già fatto coi sacchetti per l'asporto merci (che grazie al bando entrato in

vigore nel 2012 in 5 anni sono stati ridotti del 55%).

Una legge che favorisce il monopolio di

un'azienda? È una legge basata sul monopolio dell'azienda Novamont? Si tratta di

una fantasia di chi non conosce il mercato delle bioplastiche. Oggi nel mondo ci

sono almeno una decina di aziende chimiche che producono polimeri

compostabili con cui si producono sacchetti e altro. Basta andare sul web e si

possono trovare colossi della chimica italiana, tedesca, americana, del sud est

asiatico, che producono bioplastiche. Dove sarebbe il monopolio? Forse sarebbe

opportuno ricordare che tra le principali aziende della chimica verde una volta

tanto l'Italia ha una leadership mondiale sul tema, grazie ad una società che è

stata la prima 30 anni fa a investire in questo settore e che negli ultimi 10

anni ha permesso di far riaprire impianti chiusi riconvertendoli a filiere che

producono biopolimeri innovativi che riducono l'inquinamento da plastica. Un

problema di cui ormai si parla in tutto il mondo, come emerso chiaramente ad

esempio alla Conferenza mondiale sugli oceani che l'Onu ha organizzato nel

giugno scorso a New York, a cui Legambiente ha partecipato portando l'esperienza

di citizen science sul marine litter con Goletta verde e le campagne di pulizia

delle spiagge.

Quanto costa davvero il sacchetto della

spesa, scrive Maria Teresa Camarda Mercoledì 03

Gennaio 2018 su "Live Sicilia”. Alcune cifre che circolano sul web sono delle

bufale. E guardando un po' più a fondo, i sacchetti in questione si pagavano

anche prima. Sacchetti della spesa a pagamento nei supermercati a partire dal 1

gennaio. Un obbligo di legge che ha fatto scattare immediatamente accesissime

polemiche sui social network. I consumatori stanno vivendo questa decisione del

governo nazionale come un'ulteriore tassa da pagare allo Stato. Ma le cose non

stanno proprio così e i costi di questa misura non sono poi così esosi come si è

detto. Alcune delle cifre che circolano sul web se non sono bufale, poco ci

manca. Stando ai calcoli diffusi dall'Osservatorio di Assobioplastiche, la spesa

per i sacchetti igienici destinati all'acquisto di frutta, verdura, carne e

pesce oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro l'anno. E non, quindi, la spesa di 50 euro

di cui tanto si parla su Facebook, Twitter & co. Il provvedimento è previsto

dalla legge 123/2017, il cosiddetto decreto Mezzogiorno, approvato lo scorso

agosto, in cui si indica che queste buste non possono essere gratis per via

delle misure europee che prevedono l’obbligatorietà in tutti i Paesi dell’Unione

della cessione degli shopper a pagamento. Questa misura, come recita la

direttiva, si è resa necessaria "per aumentare la consapevolezza del pubblico in

merito agli impatti ambientali delle buste di plastica per liberarci dall'idea

che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso". "Queste prime

indicazioni di prezzo ci confortano molto - spiega Marco Versari, presidente di

Assobioplastiche, in un'intervista al notiziario "Eco dalle città" -, perché

testimoniano l'assenza di speculazioni o manovre ai danni del consumatore".

Peraltro, i sacchetti "sono utilizzabili per la raccolta della frazione organica

dei rifiuti - aggiunge Versari - e quindi almeno la metà del costo sostenuto può

essere detratto dalla spesa complessiva". Ma anche su Assobioplastiche si è

scatenato un vespaio di polemiche: "Gli unici ad applaudire pubblicamente la

norma - scrive un attivista del Movimento 5 stelle su Facebook in un post che è

stato condiviso centinaia di volte dal suo profilo e altrettante da ogni altro

profilo - sono i vertici di Assobioplastiche, il cui presidente, Marco Versari,

è stato portavoce del maggiore player del settore, la Novamont, già nota per

aver inventato i sacchetti di MaterBi, il materiale biodegradabile a base di

mais". Ma, guardando un po' più a fondo, i sacchetti in questione si pagavano

anche prima, solo che erano inclusi nel costo complessivo del prodotto pesato.

Adesso, con la nuova norma i supermercati dovranno indicare esplicitamente il

costo del sacchetto e, anche su quelli, pagare le imposte. Quindi, la nuova

norma semplicemente considera il sacchetto come una cosa che il supermercato ti

vende e non come un semplice costo di gestione. Per il Codacons, comunque, è "un

nuovo balzello che si abbatterà sulle famiglie italiane, una nuova tassa occulta

a carico dei consumatori". Per Legambiente, invece, "non è corretto parlare di

caro-spesa. L'innovazione ha un prezzo, ed è giusto che i bioshopper siano a

pagamento, purché sia garantito un costo equo, che si dovrebbe aggirare intorno

ai 2-3 centesimi a busta. Così come è giusto prevedere multe salate per i

commercianti che non rispettano la vigente normativa". Le sanzioni per chi viola

o elude la legge vanno da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro se

la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica

oppure un se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato

del trasgressore.

Dal primo gennaio sono obbligatori: i

bioshopper dividono gli italiani. Per legge devono

essere l'imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria,

pescheria, frutta verdura e panetteria. Sono riciclabili e per questo piacciono

a molti; costano poco ma se si fa la somma alle casse si può avere qualche

sorpresa, e per questo una fetta di italiani parla di "tassa occulta", scrive

Giacomo Talignani il 2 gennaio 2018 su “La Repubblica”.

"GENTILE CLIENTE... ti comunichiamo che è in

vigore la legge che impone che vengano utilizzati sacchetti compostabili e

biodegradabili idonei al contatto alimentare in sostituzione dei sacchetti di

plastica". Questa la scritta che molti supermercati italiani recano all'ingresso

dei loro punti vendita da oggi, giorno di riapertura della maggior parte degli

store della grande distribuzione. Dal 1°gennaio è infatti scattato l'obbligo,

per il cosiddetto "Decreto mezzogiorno", di utilizzare ''bioshopper'' come

imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria,

frutta verdura e panetteria. Via dunque le buste ultraleggere in plastica (con

spessore inferiore ai 15 micron) che utilizzavamo solitamente per pesare gli

alimenti le quali saranno sostituite da quelle biodegradabili e compostabili,

nel rispetto dello standard internazionale UNI EN 13432. Una scelta, decisa

nella lotta all'inquinamento ambientale e al problema delle microplastiche nei

nostri mari, che peserà però sulle tasche degli italiani: ogni esercente venderà

infatti le singole buste a un prezzo compreso fra gli 1 e i 5 centesimi. Come

stabilito per legge, inoltre, per questioni igieniche non si potrà portare il

proprio sacchetto da casa e dunque, di fatto, sarà obbligatorio spendere qualche

centesimo nel caso si voglia acquistare frutta, verdura o altri prodotti. In

caso di inadempienze per i venditori - l’obbligo si estende dalla grande

distribuzione ai piccoli negozi - sono previste multe salate che vanno da 2.500

a un massimo di 25mila euro. La novità ha già diviso gli italiani fra coloro che

sono favorevoli all'iniziativa e chi invece punta il dito contro la "tassa

occulta" che dovremo pagare: ad ottobre un sondaggio Ispos Public Affairs

indicava che 6 italiani su 10 si dicono favorevoli al nuovo sistema.

LA POLEMICA SUI COSTI - La legge, che vieta

soluzioni diverse da quelle biodegradabili e compostabili con un contenuto

minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%, è stata accolta con

entusiasmo dalle associazioni ambientaliste mentre da quelle dei consumatori

arrivano forti critiche. Per Legambiente non è corretto parlare di caro-spesa:

perché" l’innovazione - dichiara Stefano Ciafani, direttore generale di

Legambiente - ha un prezzo ed è giusto che i bioshopper siano a pagamento,

purché sia garantito un costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3

centesimi a busta". Il Codacons parla invece di stangata sulle famiglie.

"Significa che ogni volta che si va a fare la spesa al supermercato occorrerà

pagare dai 2 ai 10 centesimi di euro per ogni sacchetto, e sarà obbligatorio

utilizzare un sacchetto per ogni genere alimentare, non potendo mischiare

prodotti che vanno pesati e che hanno prezzi differenti. Tutto ciò comporterà un

evidente aggravio di spesa a carico dei consumatori, con una stangata su base

annua che varia dai 20 ai 50 euro a famiglia a seconda della frequenza degli

acquisti nel corso dell'anno" dice il presidente Carlo Rienzi definendola una

"tassa occulta". Differente invece la stima di Adoc che prevede un aggravio fra

i "18 e i 24 euro l'anno per circa 600 sacchetti consumati a famiglia". A queste

cifre replica Assobioplastiche che stima un prezzo differente, al massimo fra

"1,50 e 4,50 euro l'anno a persona". In questa operazione di contrasto al

"marine litter" ogni supermercato della Gdo (la grande distribuzione) indicherà

il proprio prezzo per busta. Per ora sono in pochi ad essersi sbilanciati, fra

cui la Coop che ha fissato a 2 centesimi a busta il suo prezzo. Altri, come

Esselunga o Carrefour, stanno procedendo con la sostituzione dei sacchetti ma

devono ancora indicare con precisione la propria cifra.

RIUTILIZZO DEI SACCHETTI - Fra gli aspetti da

considerare nella "rivoluzione dei sacchetti" c'è quello del riutilizzo delle

buste biodegradabili per la raccolta dell'umido. In alcuni Comuni dove è in

vigore la differenziata le famiglie acquistano i sacchetti biodegradabili in

confezione con costi che oscillano fra i 10 e i 15 centesimi e dunque, se si

riutilizzassero quelli dei supermercati comprati a 1-2 centesimi, ci sarebbe un

risparmio. Ambientalisti e attenti osservatori ricordano però che sulle nuove

buste con cui trasporteremo ad esempio verdura o pane ci sarà incollato

l'etichetta con il prezzo termico che non è compostabile e dunque andrà

accuratamente tolta. Catene come Lidl pesano i prodotti direttamente in cassa

aggirando il problema dell'etichetta con prezzo e battendo direttamente sullo

scontrino.

SISTEMI ALTERNATIVI - Ogni novità, chiaramente,

scatena l'inventiva dei più creativi per trovare soluzione gratuite. Se come

detto non è possibile portarsi i propri sacchetti da casa c'è chi propone il

ritorno delle vecchie buste a rete o dei sacchetti di carta, questione però

ancora tutta da dibattere (per i distributori). Fra le soluzioni già in atto,

per esempio per frutta o ortaggi acquistati singolarmente, come un limone, un

avocado e via dicendo, c'è quella di attaccare l'etichetta direttamente sul

singolo prodotto (di solito sulla buccia che poi viene tolta). Altri esempi di

possibili soluzioni future arrivano poi da Coop Svizzera che da novembre ha

messo a disposizione buste riutilizzabili per frutta e verdura, chiamate

Multi-Bag, in alternativa ai sacchetti.

IN EUROPA - In Europa, secondo gli ultimi dati

diffusi dall'EPA, si stima un consumo annuo di 100 miliardi di sacchetti, molti

dei quali finiscono in mare e sulle coste. Legambiente ricorda che la messa al

bando degli shopper non compostabili è attiva in Italia, Francia e Marocco e

altri Paesi hanno introdotto delle tasse fisse (Croazia, Malta, Israele e alcune

zone della Spagna, della Grecia e della Turchia). Diverse iniziative sono in

atto in tutto il Vecchio continente per cercare di ridurre il numero delle

buste. Secondo un report della Marine Conservation Society in Gran Bretagna la

lotta ai sacchetti non biodegradabili ha portato a un drastico calo della

presenza di buste sulle coste, circa il 40% in meno.

Sacchetti biodegradabili per frutta e

verdure: una «tassa sulla spesa»? Dal primo gennaio

obbligatorio imbustare frutta e verdura acquistata nei supermercati in

sacchettini di plastica biodegradabile forniti a pagamento. Ma ambientalisti,

consumatori e industriali la pensano tutti in modo diverso, scrive il

03/01/2018 Andrea Zaghi su Sir Servizio Informazione Religiosa. Alcuni l’hanno

già chiamata «tassa sulla spesa». E in effetti così parrebbe l’obbligo, scattato

dallo scorso primo gennaio, di imbustare frutta e verdura acquistata nei

supermercati solo in sacchetti di plastica biodegradabile «nuovi» e forniti a

pagamento. La precisazione non è casuale: accanto all’obbligo dei supermercati,

c’è anche un altro obbligo, imposto ai consumatori, di non portarsi da casa

sacchetti biodegradabili usati. Tutto è contenuto nel DL Mezzogiorno e

precisamente nell’articolo 9-bis della legge di conversione n. 123 del 3 agosto

2017. Le regole appaiono piuttosto chiare, in ogni caso il ministero

dell’Ambiente ha inviato una lettera al sistema della grande distribuzione

organizzata. Dal primo gennaio è obbligatorio infilare frutta e verdura

acquistata nei supermercati solo in sacchetti di plastica biodegradabile che

dovranno essere pagati (si tratta dei sacchettini bianchi che fino a pochi

giorni fa erano forniti gratuitamente); oltre a questo, è vietato il riutilizzo

delle buste biodegradabili per motivi igienico-sanitari. Ugualmente è vietato

mettere in una sola busta prodotti ortofrutticoli diversi. Questo all’interno

del supermercato. C’è da immaginare, quindi, che tutto invece possa avvenire

appena fuori i centri commerciali e i punti vendita (con tanto di travasi di

prodotti nelle borse casalinghe). L’obiettivo è condivisibile – diminuire il più

possibile l’uso di plastica -, il percorso per raggiungerlo lascia perplessi

molti e ha del contraddittorio. Da un lato, infatti, si vuole ridurre l’uso

della plastica, dall’altro si vieta il riuso della plastica biodegradabile. Il

tema è solo apparentemente banale ed ha già prodotto schieramenti netti: da un

lato gli ambientalisti, dall’altro alcune associazioni dei consumatori. Senza

contare la deriva di polemica politica; c’è chi infatti vede dietro questa

norma, un favore fatto ad aziende i cui vertici sarebbero legati a filo doppio

al centrosinistra. Stando ai calcoli già fatti, comunque, la «tassa sulla spesa»

dovrebbe pesare dai due ai dieci centesimi per busta utilizzata. Parte del

ricavo dovrà essere versato dai supermercati allo Stato sotto forma di Iva e di

imposte sul reddito. Per chi sgarra ci sono le multe. I supermercati che usano

ancora buste non biodegradabili rischiano multe da 2.500 euro a 25.000 euro e

fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi

di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al

10% del fatturato del trasgressore. Ed è naturalmente sul costo dei sacchetti

che pare crearsi la spaccatura fra ambientalisti e consumatori. Il Codacons ha

già parlato di una «stangata sulle famiglie». A conti fatti l’associazione

indica un aggravio di spesa annuo dai 20 ai 50 euro per nucleo familiare. Si

tratta, ha tuonato il presidente Carlo Rienzi, «di una vera e propria tassa

occulta a danno dei cittadini italiani che non ha nulla a che vedere con la

giusta battaglia in favore dell’ambiente». Più sfumata Legambiente il cui

direttore generale, Stefano Ciafani, ha spiegato che l’innovazione «ha un

prezzo» e che è «giusto che i bioshopper siano a pagamento, purché sia garantito

un costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta. Così

come è giusto – ha continuato -, prevedere multe salate per i commercianti che

non rispettano la vigente normativa». Per Assobioplastiche (l’Associazione

Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), i

sacchettini di plastica biodegradabile costituiscono la «naturale conclusione di

un percorso virtuoso nel settore della bioeconomia e dell’economia circolare che

fa dell’Italia un modello per tutta l’Europa». Poi ci siamo tutti noi, quelli

che vanno a fare la spesa al supermercato. Che non la pensano poi tanto male. Da

un’indagine Ipsos, infatti, il 71% degli intervistati prevede una spesa notevole

ma solo il 28% è davvero contrario alle nuove regole. La «nuova tassa» è ben

accetta, servirà ad abbattere davvero il consumo di plastica e a migliorare

l’ambiente. Il 58% degli intervistati si è detto favorevole alla legge. D’altra

parte che qualcosa occorra fare ne sono consapevoli tutti. Sembra che in Europa

ogni anno siano consumati cento miliardi di sacchetti di plastica (Fonte: EPA),

e che una buona parte di questi finiscano in mare e sulle coste. Una situazione

non più sostenibile che vede però l’Italia fra i Paesi più virtuosi visto che

dal 2011 abbiamo una legge contro gli shopper non compostabili.

Fatti e misfatti della nuova legge sui

sacchetti ultraleggeri. C’è chi parla di tassa, c’è

chi chiama in causa il giglio magico e la lobby delle bioplastiche. Facciamo un

po’ di chiarezza sulla nuova norma che disciplina la vendita delle borse di

plastica per alimenti sfusi, scrive il 2 gennaio 2018 "Polimerica". Nonostante

sia nota dalla fine del 2016 l’intenzione del Governo di imporre misure

restrittive sulla commercializzazione di sacchetti ultraleggeri per ortofrutta

(leggi articolo), ufficializzata nell’agosto dell’anno scorso con l’approvazione

del decreto n. 91/2017(disposizioni urgenti per la crescita economica nel

Mezzogiorno), solo negli ultimi giorni i media e le associazioni dei consumatori

si sono scatenati, in modo spesso scomposto, su origine e impatti del

provvedimento, giudicato una sorta di tassa sui consumatori, sostanzialmente

inutile, introdotta al solo scopo di favorire Novamont e altri produttori di

bioplastiche. Per Codacons è “un balzello inutile che non ha nulla a che vedere

con l’ambiente e con la lotta al consumo di plastica”, che “determinerà un

aggravio di spesa che potrà raggiungere i 50 euro annui a famiglia, laddove il

costo degli shopper avrebbe dovuto essere interamente a carico dei supermercati

e dell’industria”. Contraria al provvedimento anche Federconsumatori, che

ritiene il nuovo provvedimento “importante e anche condivisibile, ma restano

alcuni dubbi sulla scelta di introdurne l’utilizzo esclusivamente a pagamento”.

Per il Giornale - in un articolo a firma di Giuseppe Marino (qui articolo

integrale) - si tratta di un regalo alla Coop e a Catia Bastioli, AD di

Novamont, definita “una capace manager che ha incrociato più volte la strada del

Pd e di Renzi”. A difendere la scelta del Governo - oltre ad Assobioplastiche -

c’è Legambiente: “L’innovazione – afferma il direttore Stefano Ciafani - ha un

prezzo ed è giusto che i bioshopper siano a pagamento, purché sia garantito un

costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta”. NON È UNA

TASSA. In realtà, non si tratta di una nuova imposta. I proventi - se non

indirettamente (IVA) - non finiranno nelle casse del tesoro, ma resteranno ad

esercenti e grande distribuzione, a copertura dei maggiori costi dei sacchetti

biodegradabili e biobased rispetto a quelli tradizionali. Per dare

un'indicazione di massima, un sacchetto ultraleggero costa alla grande

distribuzione tra i 2 e i 5 centesimi al pezzo, a seconda dei volumi e degli

accordi con i fornitori. Il prezzo del sacchetto al consumatore sarà deciso dal

singolo esercente: e se ciò potrebbe essere fonte di speculazioni, è anche vero

che nulla vieta ad un esercente di imporre un valore infinitesimale; l’unico

vincolo, secondo la legge è che “il prezzo di vendita per singola unità deve

risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti

imballati per il loro tramite”. In una circolare, il Ministero dello Sviluppo

economico ha confermato la liceità di vendere i sacchetti sottocosto, onde

evitare - come si legge nella nota - "di far ricadere sul consumatore finale il

costo derivante dall’introduzione e conseguente applicazione di una disposizione

avente quale finalità la tutela ambientale".

PERCHÈ SOLO A PAGAMENTO? Qui il tema si fa più

complesso. Per motivare l’obbligo di far pagare i sacchetti ultraleggeri è stata

chiamata in causa una direttiva europea (2015/720), diramata da Bruxelles per

ridurre il consumo di sacchetti monouso in plastica, che prescrive, come

opzione: "l’adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre

2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente

nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti

di pari efficacia”. Ma, una riga sotto si legge anche: “Le borse di plastica in

materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure”. In sostanza,

nulla vieta di adottare misure restrittive per i sacchetti con spessore

inferiore a 15 micron utilizzati a fini di igiene, compreso l’obbligo di far

pagare il sacchetto - come ha fatto l’Italia -, ma non è Bruxelles a imporle.

Infatti, come si legge nelle premesse della Direttiva: “gli Stati membri possono

scegliere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15

micron (“borse di plastica in materiale ultraleggero”) fornite come imballaggio

primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure

se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari”.

QUANTO COSTANO ALLA CASSA? A poche ore

dall’entrata in vigore della legge, l’Osservatorio di Assobioplastiche ha svolto

una prima ricognizione sui prezzi applicati a questi sacchetti, per ora limitata

alla grande distribuzione. Auchan, Conad, Coop Italia, Coop Lombardia, Eurospar,

Gruppo Gros e Iper hanno fissato un prezzo di 2 centesimi a sacchetto. Costano

invece la metà, 0,01 euro, gli ultraleggeri commercializzati nei punti vendita

di Coop Toscana, Esselunga e Unes. Hanno deciso di applicare un prezzo di 3

centesimi di euro a sacchetto le catene Lidl, Pam e Simply.

QUANTO PAGHERA' IL CONSUMATORE? Indubbiamente

qualche centesimo moltiplicato per più sacchetti (uno per ogni alimento)

utilizzati per la spesa quotidiana o settimanale, alla fine dell’anno comporterà

un aggravio di costo per i consumatori. Ma quanto? Molto dipenderà dal costo

fissato dagli esercenti. Codacons stima un costo annuo per famiglia di 50 euro,

mentre Assobioplastiche ridimensiona la cifra a un ordine di di grandezza in

meno: considerando un consumo medio annuo per famiglia intorno a 150 sacchetti e

un costo unitario compreso tra 1 e 3 centesimi, si arriva ad un onere

complessivo di 2-4,5 euro l’anno. Secondo i dati

dell'analisi GFK-Eurisko presentati a Marca 2017, le famiglie italiane

effettuano in media 139 spese anno nella GDO. Ipotizzando che ogni spesa

comporti l'utilizzo di tre sacchetti per frutta/verdura, il consumo annuo per

famiglia dovrebbe attestarsi a 417 sacchetti, per un costo compreso tra 4,2 e

12,5 euro. Occorre anche considerare che il nuovo sacchetto ultraleggero

è compostabile: quindi, dopo essere stato utilizzato per la spesa può tornare

utile per il conferimento dell’umido, nei comuni in cui è in funzione la

raccolta differenziata dei rifiuti organici, evitando l’acquisto di sacchetti

specifici.

SI RIDURRÁ IL CONSUMO DI SACCHETTI

MONOUSO? Difficile dirlo, ma non essendoci sempre alternative disponibili - come

nel caso dei banconi ortofrutta dei supermercati - non è certo che la misura

servirà a ridurre il consumo di sacchetti ultraleggeri in plastica. In alcuni

casi, ove possibile, potrebbe favorire materiali alternativi come la carta, ma

la praticità e la leggerezza della plastica difficilmente può essere compensata

dall’aggravio di qualche centesimo di euro. C’è anche chi pensa che questa

misura favorirà la vendita di verdura e frutta confezionata rispetto a quella

sfusa: in realtà, il differenziale di prezzo a livello di packaging è a sfavore

degli imballi rigidi (vaschette in plastica).

PERCHÈ NON POSSO PORTARE LA BUSTA DA CASA? C’è chi

ha chiamato in causa la lobby dei produttori di bioplastiche per motivare la

decisione della Grande distribuzione di vietare al consumatore di portarsi da

casa il sacchetto per alimenti sfusi (verdure, frutta, carne, pesce), così come

avviene con le buste per la spesa. In realtà le ragioni sono altre: in primis

quella legata all’igiene, essendo questa tipologia di sacchetti destinata a

contenere alimenti sfusi non altrimenti imballati; il rischio di contaminazione

è reale ed è stato adombrato in passato anche per le buste per la spesa

riutilizzabili più volte. Poi c’è la questione della taratura delle bilance per

la pesa dei prodotti, che sono settate sui sacchettini distribuiti in prossimità

dei banchi ortofrutta. La legge, pur richiamando conformità alla normativa

sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti nel caso dei

sacchetti ceduti al pubblico, non norma espressamente questo punto. Tanto che il

consumatore potrebbe utilizzare le proprie sporte o retine per gli acquisti nel

negozio sotto casa, come per altro già avveniva in passato. Questa possibilità è

stata ammessa espressamente da una circolare del Ministero dello Sviluppo

economico, in attesa del pronunciamento del dicastero della Sanità. Tecnicamente

è possibile estendere questa pratica anche a livello GDO, come dimostra il caso

della Coop Svizzera con le sporte Multi-Bag.

FAVORIRÁ i PRODUTTORI DI BIOPLASTICHE? Senza

dubbio, ma in fondo potrebbe essere utile - a livello di sistema paese -

favorire un’industria nazionale con prospettiva di crescita rispetto ad un

prodotto - il sacchetto di polietilene - che può essere acquistato in ogni

angolo del pianeta a prezzi di commodities. Va anche detto che Novamont non è

l’unica azienda a produrre bioplastiche per film, anche se è il principale

fornitore di polimeri biobased e compostabili in Italia. Uno dei competitor -

solo per citare il più noto - è il gruppo tedesco BASF.

MA QUANTO VALE IL MERCATO? Non esiste (ancora) uno

studio specifico sul mercato italiano dei sacchetti ultraleggeri per il

confezionamento di alimenti sfusi, ma la società di consulenza Plastic Consult -

che da anni monitora il settore delle materie plastiche e, più recentemente,

l'evoluzione dei sacchetti monouso in plastica - stima che il consumo si attesti

tra 20mila e30mila tonnellate annue tra polietilene e bioplastiche.

COSA DICE LA LEGGE? Come indicato dalla

legge 123/2017 del 13 agosto scorso, dal 1° gennaio 2018 dovranno essere

biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 i sacchetti