Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Denuncio al mondo ed ai posteri con

i miei libri

tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le

mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non

essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o

di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio

diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli

editori che ormai nessuno più legge.

Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per

cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma

tanto basta per loro per censurarmi.

I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo

di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.

Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza

censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio

personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della

Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di

brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se

effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali

fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non

commerciali."

L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni

forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però

fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze

di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della

cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di

autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse

personale dell’autore.

L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del

1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza

degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le

seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa

lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali

e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette

citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata

dallo scopo.

Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e

notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli

usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro

in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile

un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto

parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza

illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale

inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.

Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di

riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,

discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o

didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e

perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con

i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera

parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).

Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e

di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge

contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di

autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.

Promuovo

in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e

censurato.

Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da

tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione

personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di

migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per

quello che scrivo

i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le

visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la

fonte.

Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare

per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:

Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.

Dr Antonio Giangrande

NOTA BENE

NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I

MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB

SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE

DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA

NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE

NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER

IL CONTRADDITTORIO

LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:

-

accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601

- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)

-

versamento in bollettino postale sul

c.c. n. 92096221. intestato a:

ANTONIO GIANGRANDE, VIA

MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA

-

SCEGLI IL LIBRO

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

PRESENTAZIONE SU

GOOGLE LIBRI

presidente@controtuttelemafie.it

presidente@controtuttelemafie.it

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)

Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996

3289163996

0999708396

0999708396

INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:

CONTROTUTTELEMAFIE -

MALAGIUSTIZIA

-

TELEWEBITALIA

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

FACEBOOK:

(personale)

ANTONIO GIANGRANDE

(gruppi)

ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -

TELE WEB ITALIA -

ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

(pagine)

GIANGRANDE

LIBRI

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

WEB TV:

TELE WEB ITALIA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

NEWS:

RASSEGNA STAMPA -

CONTROVOCE -

NOTIZIE VERE DAL POPOLO -

NOTIZIE SENZA CENSURA

ANNO 2020

IL GOVERNO

PRIMA

PARTE

DI ANTONIO

GIANGRANDE

ITALIA

ALLO SPECCHIO

IL DNA

DEGLI ITALIANI

L’APOTEOSI

DI UN POPOLO DIFETTATO

Questo saggio è un aggiornamento temporale, pluritematico e

pluriterritoriale, riferito al 2019, consequenziale a quello del 2018. Gli

argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed

approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già

pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale

riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a

tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.

Si troveranno delle recensioni deliranti e degradanti di

queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma

dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si

ribelli con la denigrazione del palesato.

IL GOVERNO

UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).

L’ITALIA CHE

SIAMO.

UNA BALLATA

PER AVETRANA (di Antonio Giangrande). L’AVETRANA

CHE SIAMO.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.

LA SOLITA

INVASIONE BARBARICA SABAUDA.

LA SOLITA

ITALIOPOLI.

SOLITA

LADRONIA.

SOLITO

GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.

SOLITA APPALTOPOLI.

SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED ESAMI DI STATO

TRUCCATI.

ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE TRUCCATA.

SOLITO SPRECOPOLI.

SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE SPECULAZIONI.

L’AMMINISTRAZIONE

SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI BUROCRATI.

SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.

IL COGLIONAVIRUS.

L’ACCOGLIENZA

SOLITA ITALIA RAZZISTA.

SOLITI PROFUGHI E FOIBE.

SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.

GLI STATISTI

IL SOLITO

AFFAIRE ALDO MORO.

IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.

SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE MANI SPORCHE DI

MANI PULITE.

SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.

IL SOLITO

COMUNISTA BENITO MUSSOLINI.

I PARTITI

SOLITI 5

STELLE… CADENTI.

SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.

SOLITI

COMUNISTI. CHI LI CONOSCE LI EVITA.

IL SOLITO

AMICO TERRORISTA.

1968

TRAGICA ILLUSIONE IDEOLOGICA.

LA GIUSTIZIA

SOLITO

STEFANO CUCCHI & COMPANY.

LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.

LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI BREMBATE.

SOLITO DELITTO DI PERUGIA.

SOLITA ABUSOPOLI.

SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.

SOLITA GIUSTIZIOPOLI.

SOLITA

MANETTOPOLI.

SOLITA

IMPUNITOPOLI. L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.

I SOLITI

MISTERI ITALIANI.

BOLOGNA:

UNA STRAGE PARTIGIANA.

LA MAFIOSITA’

SOLITA

MAFIOPOLI.

SOLITE

MAFIE IN ITALIA.

SOLITA

MAFIA DELL’ANTIMAFIA.

SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI FIGLI.

SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.

LA SOLITA

USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI.

SOLITA CASTOPOLI.

LA SOLITA MASSONERIOPOLI.

CONTRO

TUTTE LE MAFIE.

LA CULTURA ED I MEDIA

LA SCIENZA

E’ UN’OPINIONE.

SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.

SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.

SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.

SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE, OMERTA'.

LO SPETTACOLO E LO SPORT

SOLITO SPETTACOLOPOLI.

SOLITO SANREMO.

SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.

LA SOCIETA’

GLI ANNIVERSARI DEL 2019.

I MORTI FAMOSI.

ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.

MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?

L’AMBIENTE

LA SOLITA AGROFRODOPOLI.

SOLITO ANIMALOPOLI.

IL SOLITO TERREMOTO E…

IL SOLITO AMBIENTOPOLI.

IL TERRITORIO

SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.

SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.

SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.

SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.

SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.

SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.

SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.

SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.

SOLITA SIENA.

SOLITA SARDEGNA.

SOLITE MARCHE.

SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.

SOLITA ROMA ED IL LAZIO.

SOLITO ABRUZZO.

SOLITO MOLISE.

SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.

SOLITA BARI.

SOLITA FOGGIA.

SOLITA TARANTO.

SOLITA BRINDISI.

SOLITA LECCE.

SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.

SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.

SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.

LE RELIGIONI

SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.

FEMMINE E LGBTI

SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.

IL GOVERNO

INDICE PRIMA PARTE

UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).

L’ITALIA CHE

SIAMO.

UNA BALLATA

PER AVETRANA (di Antonio Giangrande). L’AVETRANA

CHE SIAMO.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un saggio dedicato)

La Credibilità.

L’Involuzione sociale e politica. Dal dispotismo all’illuminismo,

fino all’oscurantismo.

LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA. (Ho scritto un saggio

dedicato)

Il lungo viaggio temporale in Italia.

E gli "storici"? Tacciono…

Il Massone Garibaldi a disposizione della Chiesa di

Roma.

Napoli e Sud poco combattivi?

La Grande Guerra.

La Seconda Guerra.

Carmine Crocco, il Brigante

Generale.

Re galantuomo o Re caporale?

Anche le donne a capo del casato.

Liberatori d’Italia dal

nazifascismo: pellerossa e non comunisti.

Quelli che…o tutti o nessuno e poi vogliono la secessione!

Le oche starnazzanti.

La Questione Settentrionale.

Il metodo della “Spesa Storica”. Il ladrocinio degli evasori.

Sorpresa: il Nord si prende la gran parte dei soldi pubblici.

Il Sud Sbancato.

A-Nazionalità ed Anti-Italianità.

Ecco chi ha ucciso la nostra Patria.

LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)

Ma quale latrina?

L'Italia è federale per natura.

Un paese di inventori.

Il Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes e dell’Istat.

L'onore offeso di Nassirya.

Toponomastica Partigiana.

Paese di indigenti spendaccioni.

SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio dedicato)

Tutti dentro…

I Furbetti del Cartellino.

Gli italiani onesti. Quelli che

chiamano ladri gli altri.

INDICE SECONDA PARTE

SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’. (Ho

scritto un saggio dedicato)

La prossima Egemonia Culturale.

Il referendum.

Cosa vuol dire «suffragio».

I Sondaggi.

Cosa è la politica?

Le battaglie a difesa del

Parlamento.

Candidati: pecore e porci…

Lo Stupidario della politica.

Avanti! Savoia.

I Disobbedienti. Radicali.

Liberisti e Comunisti.

I Liberali contro tutti.

L’Ordine Sociale e l'orgoglio di

dirsi Conservatore.

Il Paese di tutti contro tutti.

Ecco l'Anpi senza più partigiani.

Io sono il Potere Dio tuo.

I Conflitti d’Interesse.

Il Conflitto dei cognati.

I Redditi dei Governanti.

L’Infodemia: ossia l’indecisione su scelte su dati eccessivi e

non riscontrati.

Italia Commissariata.

Impreparati, incompetenti, immaturi: il ceto politico non è mai stato così

ignorante, come i suoi commissari.

Una politica senza alcuna

credibilità.

Impresentabili?

Il Governo dei Misteri.

Transatlantico addio!

L'Egocrazia.

I Voltagabbana.

Legge marketta e fondi markette.

Pensioni d’oro e vitalizi.

La Spazzacorrotti: a chi?! I contributi politici opachi.

Il Finanziamento ai Partiti.

La Rimborsopoli.

La Lottizzazione degli “Onesti e

Puri”.

Addio Partiti.

I Movimenti di Protesta.

Quelli del non-voto.

La "Likecrazia".

Senza Rabbia non c’è rivoluzione.

Il Cnel.

SOLITA APPALTOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)

Codice Appalti illegale.

Era Corruzione…

Non era Corruzione…

SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED ESAMI DI STATO

TRUCCATI. (Ho scritto un saggio dedicato)

La Cittadinanza col Trucco.

L’Amicocrazia.

Concorsi Pubblici (truccati) e

Pubblico Impiego. Sì…non per tutti. La Stabilizzazione del precariato amico.

Miur. "Tracce comprate, pressioni

dei sindacati". Quelle ombre sul concorsone.

Il concorso Mibac da 200mila persone.

Commercialisti, l'esame è una

scommessa.

Concorso presidi annullato.

Quei Concorsi Pubblici truccati all’Università.

Consulenti legali di Stato: ora

basta sprechi e favoritismi.

Il Concorso Pubblico di Consigliere-Assistente Parlamentare.

Il Concorso truccato per i

magistrati.

Gli Assistenti Giudiziari.

Il Concorso dei Poliziotti.

La Laurea dei poliziotti.

“Sesso in cambio di esami”.

ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE TRUCCATA. (Ho

scritto un saggio dedicato)

Avvocati si diventa pure così…

SOLITO SPRECOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)

Le Regioni a statuto speciale

sempre pronte a battere cassa.

Il Costo dell’Inefficienza.

Più bidelli che carabinieri.

Lo spreco delle scorte.

Lo spreco delle Auto blu.

Il Costo del Caffè.

Difesa, oltre 3.000 le case occupate (senza titolo) da ex

militari, figli e mogli.

Vent’anni di crack delle banche

sono costati ai cittadini 45 miliardi di euro.

Il Finanziamento alle ONLUS.

Il Finanziamento alla Cultura.

Il Finanziamento all’Editoria.

Finanziamento ai Compagni.

La Marchetta ai Lgbt.

Lo Spreco in Rai.

Lo spreco nei cieli.

Lo Spreco in Alitalia.

SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE SPECULAZIONI.

Debito pubblico italiano: quanto

cresce e perché.

Lo Stato padrone.

Lo Stato Insolvente.

Il Golden Power.

L’Economia Italiana in balia dei Magistrati e della Iella.

Storia delle Tasse - Le tasse

nella storia. Meglio tartassati dalla Monarchia o dalla Repubblica?

Il Paradiso Fiscale.

Tassopoli.

Previdenziopoli.

Bancopoli.

Assicuropoli.

Acquisto, leasing o noleggio?

Tutte le trappole sulle auto.

La Telefonia truffaldina.

Così l’euro ha danneggiato

l’Italia.

"Il capitalismo è nelle mani dei

capitalisti senza capitale".

I Ricconi della Terra.

Lotterie e Giochi d’Azzardo.

IL GOVERNO

PRIMA PARTE

UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande)

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Tra i nostri avi abbiamo condottieri, poeti, santi, navigatori,

oggi per gli altri siamo solo una massa di ladri e di truffatori.

Hanno ragione, è colpa dei contemporanei e dei loro governanti,

incapaci, incompetenti, mediocri e pure tanto arroganti.

Li si vota non perché sono o sanno, ma solo perché questi danno,

per ciò ci governa chi causa sempre e solo tanto malanno.

Noi lì a lamentarci sempre e ad imprecare,

ma poi siamo lì ogni volta gli stessi a rivotare.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Codardia e collusione sono le vere ragioni,

invece siamo lì a differenziarci tra le regioni.

A litigare sempre tra terroni, po’ lentoni e barbari padani,

ma le invasioni barbariche non sono di tempi lontani?

Vili a guardare la pagliuzza altrui e non la trave nei propri

occhi,

a lottar contro i più deboli e non contro i potenti che fanno

pastrocchi.

Italiopoli, noi abbiamo tanto da vergognarci e non abbiamo più

niente,

glissiamo, censuriamo, omertiamo e da quell’orecchio non ci si

sente.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Simulano la lotta a quella che chiamano mafia per diceria,

ma le vere mafie sono le lobbies, le caste e la massoneria.

Nei tribunali vince il più forte e non chi ha la ragione

dimostrata,

così come abbiamo l’usura e i fallimenti truccati in una

giustizia prostrata.

La polizia a picchiare, gli innocenti in anguste carceri ed i

criminali fuori in libertà,

che razza di giustizia è questa se non solo pura viltà.

Abbiamo concorsi pubblici truccati dai legulei con tanta malizia,

così come abbiamo abusi sui più deboli e molta ingiustizia.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Abbiamo l’insicurezza per le strade e la corruzione e

l’incompetenza tra le istituzioni

e gli sprechi per accontentare tutti quelli che si vendono alle

elezioni.

La costosa Pubblica Amministrazione è una palla ai piedi,

che produce solo disservizi anche se non ci credi.

Nonostante siamo alla fame e non abbiamo più niente,

c’è il fisco e l’erario che ci spreme e sull’evasione mente.

Abbiamo la cultura e l’istruzione in mano ai baroni con i loro

figli negli ospedali,

e poi ci ritroviamo ad essere vittime di malasanità, ma solo se

senza natali.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Siamo senza lavoro e senza prospettive di futuro,

e le Raccomandazioni ci rendono ogni tentativo duro.

Clientelismi, favoritismi, nepotismi, familismi osteggiano

capacità,

ma la nostra classe dirigente è lì tutta intera da buttà.

Abbiamo anche lo sport che è tutto truccato,

non solo, ma spesso si scopre pure dopato.

E’ tutto truccato fin anche l’ambiente, gli animali e le risorse

agro alimentari

ed i media e la stampa che fanno? Censurano o pubblicizzano solo

i marchettari.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Gli ordini professionali di istituzione fascista ad imperare e

l’accesso a limitare,

con la nuova Costituzione catto-comunista la loro abolizione si

sta da decenni a divagare.

Ce lo chiede l’Europa e tutti i giovani per poter lavorare,

ma le caste e le lobbies in Parlamento sono lì per sé ed i loro

figli a legiferare.

Questa è l’Italia che c’è, ma non la voglio, e con cipiglio,

eppure tutti si lamentano senza batter ciglio.

Che cazzo di Italia è questa con tanta pazienza,

non è la figlia del rinascimento, del risorgimento, della

resistenza!!!

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Questa è un’Italia figlia di spot e di soap opera da vedere in

una stanza,

un’Italia che produce veline e merita di languire senza speranza.

Un’Italia governata da vetusti e scaltri alchimisti

e raccontata sui giornali e nei tg da veri illusionisti.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma se tanti fossero cazzuti come me, mi piacerebbe tanto.

Non ad usar spranghe ed a chi governa romper la testa,

ma nelle urne con la matita a rovinargli la festa.

Sono un italiano vero e me ne vanto,

ma quest’Italia mica mi piace tanto.

Rivoglio l’Italia all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e

navigatori,

voglio un’Italia governata da liberi, veri ed emancipati sapienti

dottori.

Che si possa gridare al mondo: sono un italiano e me ne vanto!!

Ed agli altri dire: per arrivare a noi c’è da pedalare, ma

pedalare tanto!!

Antonio Giangrande (scritta l’11 agosto 2012)

Il Poema di

Avetrana di Antonio Giangrande

Avetrana mia, qua sono nato e che possiamo fare,

non ti sopporto, ma senza di te non posso stare.

Potevo nascere in Francia od in Germania, qualunque sia,

però potevo nascere in Africa od in Albania.

Siamo italiani, della provincia tarantina,

siamo sì pugliesi, ma della penisola salentina.

Il paese è piccolo e la gente sta sempre a criticare,

quello che dicono al vicino è vero o lo stanno ad inventare.

Qua sei qualcuno solo se hai denari, non se vali con la mente,

i parenti, poi, sono viscidi come il serpente.

Le donne e gli uomini sono belli o carini,

ma ci sposiamo sempre nei paesi più vicini.

Abbiamo il castello e pure il Torrione,

come abbiamo la Giostra del Rione,

per far capire che abbiamo origini lontane,

non come i barbari delle terre padane.

Abbiamo le grotte e sotto la piazza il trappeto,

le fontane dell’acqua e le cantine con il vino e con l’aceto.

Abbiamo il municipio dove da padre in figlio sempre i soliti

stanno a comandare,

il comune dove per sentirsi importanti tutti ci vogliono andare.

Il comune intitolato alla Santo, che era la dottoressa mia,

di fronte alla sala gialla, chiamata Caduti di Nassiriya.

Tempo di elezioni pecore e porci si mettono in lista,

per fregare i bianchi, i neri e i rossi, stanno tutti in pista.

Mettono i manifesti con le foto per le vie e per la piazza,

per farsi votare dagli amici e da tutta la razza.

Però qua votano se tu dai,

e non perché se tu sai.

Abbiamo la

caserma con i carabinieri e non gli voglio male,

ma qua pure i

marescialli si sentono generale.

Abbiamo le scuole elementari e medie. Cosa li abbiamo a fare,

se continui a studiare, o te ne vai da qua o ti fai raccomandare.

Parlare con i contadini ignoranti non conviene, sia mai,

questi sanno più della laurea che hai.

Su ogni argomento è sempre negazione,

tu hai torto, perché l’ha detto la televisione.

Solo noi

abbiamo l’avvocato più giovane d’Italia,

per i paesani,

invece, è peggio dell’asino che raglia.

Se i diamanti

ai porci vorresti dare,

quelli li

rifiutano e alle fave vorrebbero mirare.

Abbiamo la piazza con il giardinetto,

dove si parla di politica nera, bianca e rossa.

Abbiamo la piazza con l’orologio erto,

dove si parla di calcio, per spararla grossa.

Abbiamo la piazza della via per mare,

dove i giornalisti ci stanno a denigrare.

Abbiamo le chiese dove sembra siamo amati,

e dove rimettiamo tutti i peccati.

Per una volta alla domenica che andiamo alla messa dal prete,

da cattivi tutto d’un tratto diventiamo buoni come le monete.

Abbiamo San Biagio, con la fiera, la cupeta e i taralli,

come abbiamo Sant’Antonio con i cavalli.

Di San Biagio e Sant’Antonio dopo i falò per le strade cosa mi

resta,

se ci ricordiamo di loro solo per la festa.

Non ci scordiamo poi della processione per la Madonna e Cristo

morto, pure che sia,

come neanche ci dobbiamo dimenticare di San Giuseppe con la Tria.

Abbiamo gli oratori dove portiamo i figli senza prebende,

li lasciamo agli altri, perché abbiamo da fare altri faccende.

Per fare sport abbiamo il campo sportivo e il palazzetto,

mentre io da bambino giocavo giù alle cave senza tetto.

Abbiamo le vigne e gli ulivi, il grano, i fichi e i fichi d’india

con aculei tesi,

abbiamo la zucchina, i cummarazzi e i pomodori appesi.

Abbiamo pure il commercio e le fabbriche per lavorare,

i padroni pagano poco, ma basta per campare.

Abbiamo la spiaggia a quattro passi, tanto è vicina,

con Specchiarica e la Colimena, il Bacino e la Salina.

I barbari padani ci chiamano terroni mantenuti,

mica l’hanno pagato loro il sole e il mare, questi cornuti??

Io so quanto è amaro il loro pane o la michetta,

sono cattivi pure con la loro famiglia stretta.

Abbiamo il cimitero dove tutti ci dobbiamo andare,

lì ci sono i fratelli e le sorelle, le madri e i padri da

ricordare.

Quelli che ci hanno lasciato Avetrana, così come è stata,

e noi la dobbiamo lasciare meglio di come l’abbiamo trovata.

Nessuno è profeta nella sua patria, neanche io,

ma se sono nato qua, sono contento e ringrazio Dio.

Anche se qua si sentono alti pure i nani,

che se non arrivano alla ragione con la bocca, la cercano con le

mani.

Qua so chi sono e quanto gli altri valgono,

a chi mi vuole male, neanche li penso,

pure che loro mi assalgono,

io guardo avanti e li incenso.

Potevo nascere tra la nebbia della padania o tra il deserto,

sì, ma li mi incazzo e poi non mi diverto.

Avetrana mia, finchè vivo ti faccio sempre onore,

anche se i miei paesani non hanno sapore.

Il denaro, il divertimento e la panza,

per loro la mente non ha usanza.

Ti lascio questo poema come un quadro o una fotografia tra le

mani,

per ricordarci sempre che oggi stiamo, però non domani.

Dobbiamo capire: siamo niente e siamo tutti di passaggio,

Avetrana resta per sempre e non ti dà aggio.

Se non lasci opere che restano,

tutti di te si scordano.

Per gli altri paesi questo che dico non è diverso,

il tempo passa, nulla cambia ed è tutto tempo perso.

La Ballata ti l'Aitrana di Antonio Giangrande

Aitrana mia,

quà già natu e ce ma ffà,

no ti pozzu

vetè, ma senza ti te no pozzu stà.

Putia nasciri

in Francia o in Germania, comu sia,

però putia

nasciri puru in africa o in Albania.

Simu italiani,

ti la provincia tarantina,

simu sì

pugliesi, ma ti la penisula salentina.

Lu paisi iè

piccinnu e li cristiani sempri sciotucunu,

quiddu ca

ticunu all’icinu iè veru o si l’unventunu.

Qua sinti

quarche tunu sulu ci tieni, noni ci sinti,

Li parienti

puè so viscidi comu li serpienti.

Li femmini e

li masculi so belli o carini,

ma ni spusamu

sempri alli paisi chiù icini.

Tinimu lu

castellu e puru lu Torrioni,

comu tinumu la

giostra ti li rioni,

pi fa capii ca

tinimu l’origini luntani,

no cumu li

barbari ti li padani.

Tinimu li

grotti e sotta la chiazza lu trappitu,

li funtani ti

l’acqua e li cantini ti lu mieru e di l’acitu.

Tinimu lu

municipiu donca fili filori sempri li soliti cumannunu,

lu Comuni

donca cu si sentunu impurtanti tutti oluni bannu.

Lu comuni

‘ntitolato alla Santu, ca era dottori mia,

ti fronti alla

sala gialla, chiamata Catuti ti Nassiria.

Tiempu ti

votazioni pecuri e puerci si mettunu in lista,

pi fottiri li

bianchi, li neri e li rossi, stannu tutti in pista.

Basta ca

mettunu li manifesti cu li fotu pi li vii e pi la chiazza,

cu si fannu

utà ti li amici e di tutta la razza.

Però quà

votunu ci tu tai,

e no piccè

puru ca tu sai.

Tinumu la

caserma cu li carabinieri e no li oiu mali,

ma qua puru li

marescialli si sentunu generali.

Tinimu li

scoli elementari e medi. Ce li tinimu a fà,

ci continui a

studià, o ti ni ai ti quà o ta ffà raccumandà.

Cu parli cu li

villani no cunvieni,

quisti sapunu

chiù ti la lauria ca tieni.

Sobbra

all’argumentu ti ticunu ca iè noni,

tu tieni

tuertu, piccè le ditto la televisioni.

Sulu nui

tinimu l’avvocatu chiù giovini t’Italia,

pi li paisani,

inveci, iè peggiu ti lu ciucciu ca raia.

Ci li diamanti

alli puerci tai,

quiddi li

scanzunu e mirunu alli fai.

Tinumu la

chiazza cu lu giardinettu,

do si parla ti

pulitica nera, bianca e rossa.

Tinimu la

chiazza cu l’orologio iertu,

do si parla ti

palloni, cu la sparamu grossa.

Tinimu la

chiazza ti la strata ti mari,

donca ni

sputtanunu li giornalisti amari.

Tinimu li

chiesi donca pari simu amati,

e donca

rimittimu tutti li piccati.

Pi na sciuta a

la tumenica alla messa do li papi,

di cattivi

tuttu ti paru divintamu bueni comu li rapi.

Tinumu San

Biagiu, cu la fiera, la cupeta e li taraddi,

comu tinimu

Sant’Antoni cu li cavaddi.

Ti San Biagiu

e Sant’Antoni toppu li falò pi li strati c’è mi resta,

ci ni

ricurdamo ti loru sulu ti la festa.

No nni

scurdamu puè ti li prucissioni pi la Matonna e Cristu muertu, comu sia,

comu mancu ni

ma scurdà ti San Giseppu cu la Tria.

Tinimu

l’oratori do si portunu li fili,

li facimu batà

a lautri, piccè tinimu a fà autri pili.

Pi fari sport

tinimu lu campu sportivu e lu palazzettu,

mentri ti

vanioni iu sciucava sotto li cavi senza tettu.

Tinimu li

vigni e l’aulivi, lu cranu, li fichi e li ficalinni,

tinimu la

cucuzza, li cummarazzi e li pummitori ca ti li pinni.

Tinimu puru lu

cummerciu e l’industri pi fatiari,

li patruni

paiunu picca, ma basta pi campari.

Tinumu la

spiaggia a quattru passi tantu iè bicina,

cu

Spicchiarica e la Culimena, lu Bacinu e la Salina.

Li barbari

padani ni chiamunu terruni mantinuti,

ce lonnu

paiatu loro lu soli e lu mari, sti curnuti??

Sacciu iù

quantu iè amaru lu pani loru,

so cattivi

puru cu li frati e li soru.

Tinimu lu

cimitero donca tutti ma sciri,

ddà stannu li

frati e li soru, li mammi e li siri.

Quiddi ca

nonnu lassatu laitrana, comu la ma truata,

e nui la ma

lassa alli fili meiu ti lu tata.

Nisciunu iè

prufeta in patria sua, mancu iù,

ma ci già natu

qua, so cuntentu, anzi ti chiù.

Puru ca quà si

sentunu ierti puru li nani,

ca ci no

arriunu alla ragioni culla occa, arriunu culli mani.

Qua sacciu ci

sontu e quantu l’autri valunu,

a cinca mi oli

mali mancu li penzu,

puru ca loru

olunu mi calunu,

iu passu a

nanzi e li leu ti mienzu.

Putia nasciri

tra la nebbia di li padani o tra lu disertu,

sì, ma ddà mi

incazzu e puè non mi divertu.

Aitrana mia,

finchè campu ti fazzu sempri onori,

puru ca li

paisani mia pi me no tennu sapori.

Li sordi, lu

divertimentu e la panza,

pi loro la

menti no teni usanza.

Ti lassu sta

cantata comu nu quatru o na fotografia ti moni,

cu ni

ricurdamu sempri ca mo stamu, però crai noni.

Ma ccapì: simu

nisciunu e tutti ti passaggiu,

l’aitrana

resta pi sempri e no ti tai aggiu.

Ci no lassi

operi ca restunu,

tutti ti te si

ni scordunu.

Pi l’autri

paisi puè qustu ca ticu no iè diversu,

lu tiempu

passa, nienti cangia e iè tuttu tiempu persu.

Testi

scritti il 24 aprile 2011, dì di Pasqua.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un saggio dedicato)

Dr. Antonio Giangrande. Orgoglioso di essere diverso.

"Io non mi sento italiano": Giorgio Gaber aveva capito tutto.

Marco Castoro il 18 dicembre 2020. «IO NON mi sento

italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono». Questi versi della canzone di

Giorgio Gaber (datata 2003) la dicono tutta sull’Italia di ieri, di oggi e

chissà anche di domani, se neanche con la scossa dei fondi europei riusciamo a

scuoterla per cambiarla. Quanti di noi non si sentono italiani, vuoi perché il

Paese è prigioniero della burocrazia, vuoi perché è gestito da politici e

burocrati che pensano solo alle poltrone e a complicare la vita degli italiani.

Una classe politica e dirigenziale che non sa prendere decisioni, che si becca

come in un pollaio con le elezioni come unico pensiero e obiettivo. Nel «per

fortuna o purtroppo lo sono» c’è tutta l’Italia e l’italiano. C’è la bellezza

del clima, del mare e dei monti, del sole e delle scogliere. C’è la bellezza

dell’arte che ti lascia a bocca aperta. Dal Romano al Rinascimento, dal Barocco

al Neorealismo. Orgoglio della patria, così come la nazionale di calcio, la moda

e l’artigianato, l’arte di arrangiarsi e la creatività degli italiani. Nel

«purtroppo lo sono» invece c’è la disperazione di non vedere mai l’uscita del

tunnel, di pagare delle tasse elevate per poi ricevere dei servizi scadenti, di

vedere scappare all’estero i migliori cervelli. Di vedere l’Alta Velocità che si

ferma a Salerno. La banda larga ultraveloce che diventa un lusso per pochi

invece che un servizio per tutti, anche per chi non vive nelle grandi città. La

didattica a distanza ha messo a nudo il problema. «Un Bel Paese pieno di poesia

ma che nel mondo occidentale è la periferia», per citare ancora Gaber che

ammette la sconfitta dell’Italia quando sentenzia: «Non vedo alcun motivo per

essere orgogliosi». Il mitico G.G. se la prende anche con il Mameli: «Non sento

un gran bisogno dell’inno nazionale di cui un po’ mi vergogno». Per poi radere

al suolo i politici e i parlamentari, la vera zavorra di un Paese che non cresce

e che paga le loro incompetenze. «Ma questo nostro Stato che voi rappresentate

mi sembra un po’ sfasciato. È anche troppo chiaro agli occhi della gente che

tutto è calcolato e non funziona niente… Persino in parlamento c’è un’aria

incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente… il grido ‘Italia,

Italia’ c’è solo alle partite». Attualissima anche la frase «Abbiam fatto

l’Europa, facciamo anche l’Italia», che si potrebbe tradurre come una

invocazione al governo, all’opposizione, alle task force e alle Regioni a

sfruttare al massimo i soldi del Next Generation Eu. In modo da poter finalmente

dire: Io mi sento italiano.

La

contemporaneità italiana raccontata ai posteri ed agli stranieri.

Se la

Storia la scrivono i vincitori, ora tocca ai vinti raccontare quello che non si

riporta dalla Cultura del pensiero unico ed imperante e dai Media ideologizzati

asserviti al potere politico ed economico.

Si nasce

senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.

Noi siamo

quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo

quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.

Sono qualcuno, ma non avendo nulla per poter dare, sono nessuno.

Sono un guerriero e non ho paura di morire.

Non ho alcun

potere. Ho provato a difendere gli indifesi quando praticavo nei Tribunali. Non

guardavo in faccia nessuno per l’amor di verità e giustizia. Il risultato è che

sono stato cacciato e perseguitato. Inoltre, coloro che difendevo mi hanno

voltato le spalle. I politici a cui segnalavo le anomalie mi prendevano per

pazzo o mitomane.

Purtroppo le

controversie sono risolte dai magistrati nei processi con l’ausilio degli

avvocati difensori.

I quesiti a

cui dare risposta sono:

Ci sono

magistrati degni di stima e rispetto, che applichino la legge secondo legalità

ed equità?

Ci sono

avvocati che spingono i magistrati a prendere le decisioni secondo giustizia?

Ci sono

governanti e legislatori che ascoltano le preghiere dei cittadini, avendo potere

d’intervento sui magistrati?

Cosa fa il

“popolo” per cambiare le cose?

La risposta è

che ognuno guarda i “cazzi” suoi”.

Allora la mia

considerazione naturale è:

Parafrasi ed Assioma con intercalare. Non ho nulla più da

chiedere a questa vita che essa avrebbe dovuto o potuto concedermi secondo i

miei meriti. Ma un popolo di coglioni sarà sempre governato, amministrato,

giudicato, istruito, informato, curato, cresciuto ed educato da coglioni. Ed è

per questo che un popolo di coglioni avrà un Parlamento di coglioni che sfornerà

“Leggi del Cazzo”, che non meritano di essere rispettate. Chi ci ha

rincoglionito? I media e la discultura in mano alle religioni; alle ideologie;

all’economie. Perché "like" e ossessione del politicamente corretto ci

allontanano dal reale. In quest'epoca di post-verità un'idea è forte quanto più

ha voce autonoma. Se la libertà significa qualcosa allora ho il diritto di dire

alla gente quello che non vuole sentire.

Lettera al

''Giornale'' il 20 ottobre 2020. Tale Simona Bonafè (Pd) in tv, ospite di Nicola

Porro, ha testualmente affermato «non facciamo gli italiani più imbecilli di

quanto non siano». Informo la svampita onorevole che gli italiani non meritano

di essere offesi da una scappata di casa che sostiene un governo che dell'

imbecillità ha fatto una bandiera! Giuseppe Metelli

Risponde Tony

Damascelli sul ''Giornale'' il 20 ottobre 2020. Gentile signor Giuseppe ogni

volta che leggo o ascolto una corbelleria mi tornano alla mente le battute di

Totò, il quale anticipava i tempi non immaginando comunque che addirittura i

rappresentanti delle istituzioni scendessero al ruolo di comparse e battutisti.

Lei segnala, appunto, un passaggio delle parole pronunciate dalla parlamentare

Bonafé Simona la quale, in coerenza con il proprio cognome, dunque in buona

fede, ha detto testualmente. «non facciamo gli italiani più imbecilli di quanto

non siano». Meglio avrebbe fatto a usare la prima persona plurale del verbo,

dunque «..di quanto non siamo..» ma mi rendo conto che questo sarebbe stato un

salto culturale e di coscienza che una esponente di questo governo non può

avere, appartenendo a un clan esclusivo di nati già imparati. Ecco perché mi è

tornata in mente la frase del principe De Curtis: «Lei è un cretino, si

informi», un riassunto che spiega tutto, un invito che è una condanna alla

berlina pubblica. Può darsi che noi italiani siamo così cretini che nemmeno una

parlamentare può immaginarlo, ma si dovrebbe presumere che la nostra imbecillità

derivi proprio dal fatto di essere rappresentati da simili personaggi. Non

voglio scadere nelle facili e volgari provocazioni ma spesso la Bonafé è

scivolata in modo imprevedibile e goffo, scambiando congiunto con congiuntivo,

un errore di sbaglio si potrebbe dire per mettersi allo stesso livello ma, come

sostiene la stessa deputata di Azzate, non siamo mica tutti imbecilli.

«Il popolo è una puttana e va col

maschio che vince» (Mussolini a proposito del sentimento filotedesco in Italia

dopo i primi successi della Wermacht) (Renzo De Felice, Breve storia del

fascismo, Mondadori)

"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il

fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia

lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie

corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a nascere

cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità, una generazione

appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il giovane - e nemmeno

io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri: come se ballassimo..."

Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".

Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui

spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia,

confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed

esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo

è re.

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando

esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca

ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto

ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime,

dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è

farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo

solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.

Cos’è la Legalità: è la conformità alla legge.

La dimensione sociale della legalità e i benefici dello

sviluppo del diritto positivo. Daniela Piana su Il

Dubbio il 13 agosto 2020.

Un grave errore mettere in secondo piano il protocollo

sottoscritto dal Consiglio nazionale forense con il ministero dell’Istruzione

sul terreno della cultura del diritto. Sono ormai mesi che ci misuriamo, in modo

più o meno consapevole, più o meno condiviso e chiaramente articolato, con un

grande dilemma: quali sono gli strumenti che ci permettono di rendere

prevedibile, ovvero determinabile, e quindi, anche, governabile in modo lineare,

il comportamento sociale? Per quanto un diffuso e serpeggiante understatement

emerso nel crollo delle grandi teorie – non delle grandi ideologie – sul

funzionamento delle nostre società ci abbia accompagnato e ci abbia incoraggiati

ad aderire ad un rassicurante evitamento delle grandi domande – “tanto, poi, non

si trovano le risposte e quando le si trovano sono già oggetto di discussione e

giammai di consenso, dunque inutili per prendere decisioni collettive” – questo

pensiero minimo oggi ci aiuta assai poco. La realtà dei fatti ci ha sbattuto in

faccia, con una violenza inedita, dapprima la questione del “Cigno nero”, poi la

questione di come originare, di colpo nell’arco temporale di qualche giorno, un

nomos sociale tutto nuovo, sospendendo e disapplicando i dispositivi di

regolazione sociale cui eravamo abituati nel gestire le nostre vite quotidiane,

gettandoci nello spaesamento di un mondo di regole artefatte, cogenti e

strutturanti ( cosi ci è parso, vedendoci camminare per strada, pochi e

distanziati, vedendoci cedere il passo per non incrociarci nello spazio

pubblico) per poi costringerci a cimentarci di nuovo con la questione dei limiti

dello strumento del diritto positivo nell’orientare, no, anzi nel determinare, i

comportamenti individuali. Ben venga dunque la presentazione al pubblico della

traduzione del volume di Christian List, Why Free Will is Real, avvenuta qualche

giorno fa sulla Lettura. Ben venga perché con la categoria del free will ci

portiamo dietro moltissime conseguenze che pesano come macigni e che al contempo

ci costringono ad interrogarci su uno strumento, quello cardine della società

moderna e democratica, con cui siamo propensi a regolare i comportamenti

individuali: ossia lo strumento del diritto positivo. Poniamoci alcune domane a

mò di esempio. I cittadini italiani hanno seguito le regole del confinamento

perché prevedevano le sanzioni previste dai Dpcm che si sono susseguiti, perché

percepivano nel loro campo visivo quotidiano i segni palesi del controllo

pubblico esercitato dalle forze dell’ordine – e quindi ne prevedevano in modo

certo il potere sanzionatorio – o perché sulla base di informazioni e di valori

interiorizzati hanno aderito ad una prospettiva di tutela collettiva? Ancora: le

vicende che hanno messo al centro del dibattito istituzionale la questione del

rapporto fra magistratura e politica si leggono, interpretano ed esplicano nei

termini di “non sufficientemente cogenti interazioni” fra le strategie

individuali e le norme disciplinari, ovvero le loro applicazioni, oppure abbiamo

bisogno di categorie che ci aiutino a rimettere al centro la autonomia del

giudizio e, quindi, quell’insieme di norme e di valori che non sono pos( i) te

nelle leggi e nelle regolazioni, ma che attengono alla integrità? Sulla stessa

falsariga: la recentissima vicenda dell’utilizzo distorto dei bonus ci parla di

un comportamento che avrebbe dovuto essere prevenuto – ossia impedito – dalle

norme che regolano l’erogazione dei bonus oppure di un self- restraint che sia

interiorizzato dalle persone che svolgono funzioni pubbliche? Sarebbe troppo

facile liquidare questi interrogativi come divertissement estivi di una vagante

immaginazione filosofica, che forse puo’ dare soddisfazione ad alcuni studiosi

di eccellenza, come List, ma che poco ci aiuta nel governo e nella

prospettazione della società di domani. Troppo facile: e quando le cose sono

troppo facili, forse non sono correttamente impostate. Più adeguato ci pare sia

tempo interrogarci su cosa siamo intenzionati a chiedere allo strumento del

diritto positivo – sottraendolo così allo spazio della autonomia del giudizio e

dell’azione regolati da meccanismi self restraining di integrità e diciamolo

dalla dimensione sociale della legalità, proprio nel momento in cui la questione

della disciplina e della coniugazione di comportamenti individuali con

l’integrità pubblica ci appare uno dei grandi temi su cui investire per il

futuro. Solo un difetto visivo che non ci possiamo concedere giustificherebbe

dunque il passare a coté del protocollo recentemente sottoscritto dal Consiglio

Nazionale Forense con il Ministero dell’Istruzione sul tema della cultura della

legalità. Se si colgono nelle recenti esperienze fatte sul territorio italiano

dagli Ordini forensi, in partenariato con le scuole, le radici di un modo di

vedere la legalità nella sua dimensione sociale, che si nutre di un uso corretto

delle parole per definire correttamente i comportamenti, dell’uso della prassi

apprese in un percorso corale, come comportamenti che si rinforzano anche

attraverso i meccanismi di controllo orizzontale – e non solo quelli verticali –

come apprendimento di un diritto che ha le sue radici innanzitutto nella mente

delle persone, prima che nei testi di legge, forse potremmo concederci un cauto,

ma non freddo, positivo sentire, che vede nel diritto positivo una delle

dimensioni della legalità, la quale sarebbe però incardinata nel senso

dell’equità e della reciprocità, promosse attraverso due strumenti sui quali il

Paese deve investire in modo sistematico: formazione e professionalità,

interiorizzate, vissute, praticate dalle persone, governati e governanti. E deve

farlo ora.

Cos’è la natura umana, lo stimolante confronto tra Chomsky e

Foucault. Filippo La Porta su Il Riformista il 10

Luglio 2020. Ma esiste la “natura umana”, o qualcosa definibile in quanto tale

sul quale basare la nostra azione politica? Ad esempio i valori della giustizia,

dell’integrità, dell’amore per gli altri. Faccio un passo indietro. Come ognuno

sa il repertorio illimitato che offre la Rete ha modificato la nostra insonnia,

ci ha reso possibile, entro certi limiti, “usarla” (come occasione preziosa di

conoscenza e apprendimento). Colpito da insonnia stagionale (calura estiva)

nelle ultime notti ho navigato in Rete alla ricerca di argomenti sfiziosi,

curiosità e lontane remininescenze. Non si pensi solo alla “cultura alta”: ad

esempio ho rivisto i deliziosi monologhi televisivi di Walter Chiari, poi a un

certo però mi sono imbattuto nel confronto, alla tv olandese, tra Noam Chomsky del Mit e Michel

Foucault del Collège de France (1971) proprio sulla “natura umana” (ho

successivamente scoperto che ne sono usciti due libretti, uno Derive/Approdi,

l’altro Castelvecchi, infarciti di postfazioni). Ritengo che questo confronto

sia straordinario, formativo, e un raro esempio di altissima drammaturgia

filosofica. Cosa dicono i due grandi intellettuali?

Chomsky teorizza coerentemente la esistenza di una natura umana,

che secondo lui consiste fondamentalmente – e in ciò risale a Cartesio (che

definisce la mente come qualcosa che si contrappone al mondo fisico) – in una

capacità creativa: si tratta di una facoltà che ogni bambino dimostra quando

alle prese con una nuova situazione reagisce ad essa, la descrive, la pensa in

modo nuovo, e che gli permette di apprendere la propria lingua madre rapidamente

e senza impararne le regole. Una facoltà naturale, metastorica, che fonda il

nostro agire politico contro ogni potere coercitivo (ed ad esempio le varie

forme di disobbedienza civile): se questo bisogno di ricerca creativa (a partire

dal linguaggio), di libera creazione, è un elemento della natura umana, un

invariante biologico, allora una società più giusta dovrebbe permetterci di

massimare la possibilità di realizzare tale caratteristica umana.

Foucault replica che invece tutto è prodotto della Storia, che

nella nozione di natura umana c’è sempre qualcosa di regolativo, che quando la

definiamo prendiamo in prestito elementi della nostra cultura e civiltà.

Onestamente dà l’impressione di essere più sottile, più sofisticato del suo

interlocutore, almeno fino a quando non cita come massima fonte

autorevole Mao-Tse -Tung, che parlava di natura umana borghese e di natura umana

proletaria. E aggiunge che il proletariato combatte la classe dirigente non

perché lo ritiene giusto ma perché vuole prendere il potere (rivelando una

antropologia alla Hobbes!). Non si mostra interessato a definire cos’è l’uomo

(la sua “essenza”, definibile solo in termini metafisici) ma a capire cosa si

può e si deve fare dell’uomo (in ciò singolarmente vicino a Sartre, con cui pure

era spesso in polemica).

Cosa ricavarne? Non pretendo di trovare una soluzione e anzi

lascio al lettore la libertà di trarne le sue conclusioni. Mi limito a osservare

che in genere il buon senso (americano ed ebraico) di Chomsky me lo rende più

simpatico: dice ad esempio che se il proletariato vincendo la sua battaglia

creasse uno stato di polizia fondato sul Terrore allora lui vi si opporrebbe,

appunto in nome di valori umani fondamentali, radicati nella nostra natura.

Anche se vedo la problematicità della sua posizione: in fondo anche

Hitler avrebbe potuto appellarsi alla “natura umana”, magari assumendo come sua

prerogativa principale il bisogno di sicurezza! Inoltre: è anche vero che quel

bisogno di creatività è un prodotto storico, nato dalla interazione sociale

(tralascio la questione se davvero donne e uomini abbiano la “stessa” natura…).

Provo allora a suggerire una terza posizione. A me sembra che la negazione

integrale – foucaultiana – della natura umana abbia portato (si pensi

all’oltranzismo di certe posizioni sul gender) alla insofferenza verso qualsiasi

“limite”, alla cancellazione di ogni vincolo naturale, e dunque alla irrealtà.

Per Proudhon la giustizia nasceva – in società – dal riconoscimento della

dignità di ogni essere umano: «è il rispetto, spontaneamente provato e

reciprocamente garantito, della dignità umana, in qualsiasi persona». Certo,

questo riconoscimento è emerso a un certo punto della Storia umana, non prima,

ma diventerà un punto di non ritorno. E può fondare qualsiasi tipo di resistenza

al potere. In tal senso allora una azione politica potrebbe fondarsi non tanto

sulla natura umana quanto su ciò che intendiamo valorizzare della natura umana

(sempre contraddittoria, un poco “lunatica”, come osservò Orwell), però senza

poterne prescindere.

Liberale=amante della libertà propria e rispetto di quella

altrui. Secondo diritto naturale, non economico. Per esempio: i poveri non si

sostengono economicamente, per farli rimanere tali, ma si aiutano a diventare

ricchi, eliminando ogni ostacolo posto sulla loro strada da caste e lobbies.

In parole povere. Spiegazione con intercalare efficace: Fare i

cazzi propri, senza rompere il cazzo agli altri.

Attenzione, pero, a nominare il termine “liberale” invano,

perché i liberali non esistono.

Si spacciano come tali quelli come Berlusconi, ma sono solo

lobbisti capitalisti. E molto hanno in comune con i comunisti, leghisti e

fascisti e gli inconsistenti 5 stelle. Tutti fanno solo i cazzi loro, rompendo

il cazzo agli altri.

Non c'è nessun però o nessun ma. Il diritto di aiutare è un gesto

solidale. Ma l'aiuto non è per tutti. Cassa integrazione, indennità di

disoccupazione, reddito di cittadinanza sono sostegni economici non per tutti.

Quindi l'aiuto è tale solo se ricambiato. Il dovere di abbattere caste è lobbies

per affermare l'equità è doveroso. Io voglio, se valgo, il posto degli incapaci

che mi dicono cosa fare. Invece l'assuefazione al chiedere e l'abitudine a

ricevere ha reso le masse proletarie parassitarie. I Poveri, anzichè battersi

per i diritti, ora sono pronti a vendersi per gli oboli, diventando schiavi dei

potentati gattopardiani.

Qual è la differenza tra equità e uguaglianza?

L’uguaglianza

comporta che chi non si vuole sbattere, ottenga lo stesso di chi invece si fa il

mazzo.

Equità significa che se uno per esempio fa carriera (e i soldi) e

l’altro no, pur avendo frequentato entrambi la stessa scuola nelle stesse

condizioni, quello rimasto al palo, dovrebbe biasimare solo sè stesso, perchè

hanno avuto entrambi la stessa opportunità.

Mattia Biella, System Integrator, Tecnico di automazione(1995

-oggi) su it.quora.com. Ha Risposto il 12 dicembre 2018.

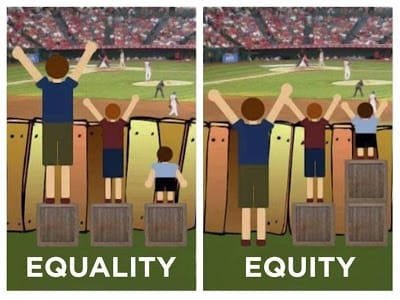

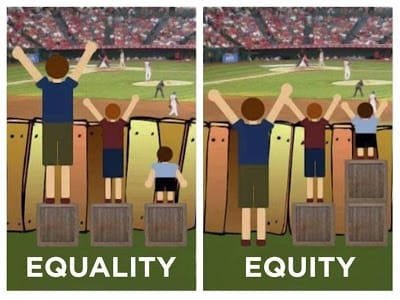

Eccone un’immagine interessante. Uguaglianza è quando tutti sono

trattati allo stesso modo (figura a sinistra).

Da qph.fs.quoracdn.net

Non è detto che cambi qualcosa: a chi già poteva non cambia

nulla, per chi non poteva non è detto che adesso possa. A destra

invece l’equità: non è detto che tutti ricevano lo stesso, ma ciascuno riceve

quello che gli serve. Uguaglianza significa avere tutti la stesa

cosa, equità significa avere tutti le stesse opportunità. Mentre l’uguaglianza è

facile da ottenere, l’equità comporta scelte da parte di chi deve fornire gli

strumenti. Oltretutto, chi beneficia di eventuali aiuti vede una differenza

magari marcata tra ciò che egli riceve e quello che riceve invece il suo

vicino/amico/compagno, e scatta il tormentone perchè lui ne ha avuto di più?

Equità però significa anche che se uno per esempio fa carriera (e i soldi) e

l’altro no pur avendo frequentato entrambi la stessa scuola nelle stesse

condizioni, quello rimasto al palo dovrebbe biasimare solo sè stesso perchè

hanno avuto entrambi la stessa opportunità. L’uguaglianza comporta che chi non

si vuole sbattere ottenga lo stesso di chi invece si fa il mazzo. Quindi chi non

vuole sbattersi pensa chi me lo fa fare dato che poi comunque ho lo stesso ciò

che mi serve? mentre quello che si sbatte pensa chi me lo fa fare se poi

comunque non mi resta in mano nulla più di quelli che non si sbattono?. In

realtà l’immagine completa comprenderebbe un terzo pannello, in cui la

staccionata non c’è più ed è stata sostituita da una rete, e quella situazione

rappresenta la situazione in cui gli ostacoli sono stati rimossi e tutti possono

godere fin da subito delle stesse opportunità, ma va oltre la domanda posta.

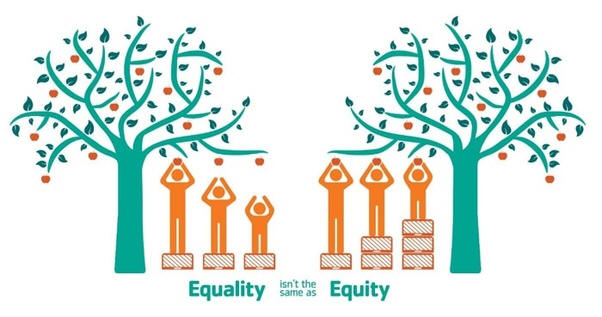

Questa immagine rende meglio l’idea, credo. In questo caso è

lampante come l’uguaglianza sia di fatto discriminante, anche se a molti sembra

un paradosso.

Da qph.fs.quoracdn.net

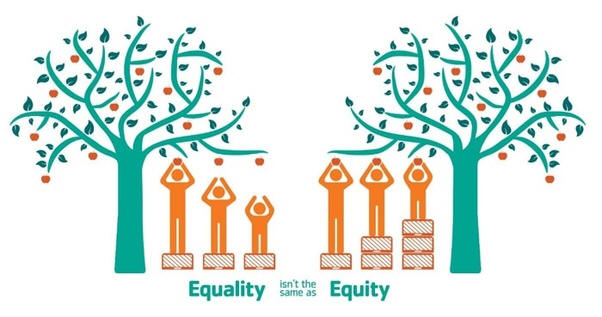

Anche in questa immagine direi che la differenza è chiara.

Da qph.fs.quoracdn.net

Che governi l'uno, o che governi l'altro, nessuno di loro ti

ha mai cambiato la vita e mai lo farà. Perchè? Sono tutti Comunisti e

Statalisti. Sono sempre contro qualcuno. Li differenzia il motto: Dio, Patria e

Famiglia...e i soldi.

Gli uni sono per il cristianesimo come culto di Stato. Gli

altri sono senza Dio e senza Fede, avendo come unico credo l'ideologia, sono per

l'ateismo partigiano: contro i simboli e le tradizioni cristiane e parteggiando

per l'Islam.

Gli uni sono per la Patria e la difesa dei suoi confini. Gli

altri sono senza Patria e, ritenendosi nullatenenti, sono senza terra e senza

confini e, per gli effetti, favorevoli all'invasione delle terre altrui.

Gli uni sono per la famiglia naturale. Gli altri sono senza

famiglia e contro le famiglie naturali, essendo loro stessi LGBTI. E per i

Figli? Si tolgono alle famiglie naturali.

Gli uni sono ricchi o presunti tali e non vogliono dare soldi

agli altri tutto ciò che sia frutto del proprio lavoro. Gli altri non hanno

voglia di lavorare e vogliono vivere sulle spalle di chi lavora, facendosi

mantenere, usando lo Stato e le sue leggi per sfruttare il lavoro altrui.

Arrivando a considerare la pensione frutto di lavoro e quindi da derubare.

Alla fine, però, entrambi aborrano la Libertà altrui,

difendendo a spada tratta solo l'uso e l'abuso della propria.

Per questo si sono inventati "Una Repubblica fondata sul

Lavoro". Un nulla. Per valorizzazione un'utopia e una demagogia e legittimare

l'esproprio della ricchezza altrui.

Ecco perchè nessuno si batterà mai per una Costituzione

repubblicana fondata sulla "Libertà" di Essere e di Avere. Ed i coglioni

Millennials, figli di una decennale disinformazione e propaganda ideologica e di

perenne oscurantismo mediatico-culturale, sono il frutto di una involuzione

sociale e culturale i cui effetti si manifestano con il reddito di cittadinanza,

o altre forme di sussidi. I Millennials non si battono affinchè diventino ricchi

con le loro capacità, ma gli basta sopravvivere da poveri.

La sinistra ha il buonismo ed il Politicamente Corretto su

immigrazione ed LGBTI, la destra il proibizionismo ed il punizionismo moralista

sul sesso e la droga. Il Giustizialismo per entrambi è per gli altri, il

garantismo per se stessi.

Avvolti nella loro coltre di arroganza e presunzione, i

Millennials, non si sono accorti che non sono più le Classi sociali o i Ceti ad

affermare i loro diritti, ma sono le lobbies e le caste a gestire i propri

interessi.

Nord e Sud ed i ladri e razzisti dentro.

"Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e Reggio Calabria" dice il sinistro

Beppe Sala, sindaco di Milano. Dovrebbe sapere, lui, se fosse solo ignorante e

non in malafede, che a parità di stipendio il maggiore costo della vita elevato

al Nord va a pareggiare i maggiori costi dei diritti negati al Sud, a causa del

ladrocinio padano dei Fondi nazionali e comunitari destinati al meridione. Da

buoni comunisti (Padani) per loro vale il detto: “quello che è mio è mio; quello

che è tuo è pure mio”.

La verità è che al Sud la vita costa di più.

Angelo Bruscino, Imprenditore impegnato nella Green Economy,

giornalista e scrittore, su Huffingtonpost.it il 13/07/2020. Caro sindaco di

Milano, la verità è che al Sud la vita costa di più. Costa di più, perché

abbiamo una pressione fiscale maggiore in cambio di servizi inesistenti. Costa

di più, perché il tempo per aprire una impresa è il triplo che a Milano. Costa

di più, perché la burocrazia è un costo occulto per cittadini e imprese. Costa

di più, perché la nostra aspettativa di vita media è più bassa, ci ammaliamo di

più e dobbiamo andare al Nord a farci curare, di tasca nostra. Costa di più,

perché i processi sono infiniti. Costa di più, perché non abbiamo l’Alta

velocità ma l’altra velocità. Costa di più, perché non abbiamo metrò, ma strade

fatiscenti: andiamo al lavoro in auto, mica in Tav, con tutti i costi ambientali

che ciò comporta. Costa di più, perché le scuole crollano, mancano gli asili e

chi può manda i figli a studiare alla Bocconi a spese proprie. Costa di più,

perché da Palermo a Messina o da Salerno a Reggio Calabria è una odissea. Costa

di più, perché i prodotti che consumiamo vengono dal Nord, a eccezione di

frutta, verdura e pesce, le uniche cose che costano di meno perché le

produciamo! Dimenticando che i redditi degli impiegati pubblici servono proprio

ad acquistare i beni del Nord, così che Lei possa dire: “Milano non si ferma”.

Patrimoni sconosciuti del Sud. La

maggioranza dei comuni meridionali ignora i beni pubblici che amministra. Perché

non censire le nostre risorse? La proposta per dare nuova vitalità al territorio

e lavoro ai giovani. Piero Bevilacqua il 5 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud.

Questi brevi suggerimenti nascono dalla necessità di fornire, in tempi il più

possibile brevi, delle opportunità di lavoro ai tanti giovani, in gran parte

laureati, spesso di ritorno nel Sud a causa della pandemia, perché trovino per

lo meno ragioni di permanenza temporanea, suscettibile di sviluppi futuri. Io

credo che la grandissima maggioranza dei comuni meridionali ignorino i patrimoni

pubblici che pure amministrano (terreni, edifici e vari beni immobili, monumenti

artistici, acque interne, risorse naturali, dotazioni ambientali e di

biodiversità) per i quali i giovani laureati in scienze agrarie, in economia, in

architettura, in giurisprudenza, in ingegneria, materie umanistiche, ecc

potrebbero in breve tempo essere chiamati a compiere una ampia operazione di

ricognizione e di censimento di comprensibile utilità. Pensiamo al lavoro per

rendere noti i terreni potenzialmente disponibili ad uso agricolo. Naturalmente

non tutti i comuni sono nelle stesse condizioni, ma assai spesso si tratta di

fare emergere, soprattutto nelle campagne interne, tanto i fondi e i beni

comunali, che quelli demaniali, gli usi civici, ma anche le terre private

abbandonate. Ricordo che tale lavoro risulterebbe utile non solo ai fini

propriamente agricoli, ma anche per individuare i siti, poco vocati

all’agricoltura, o ad altro uso produttivo, in cui installare veri e propri

centri di generazione di energia solare. Il territorio improduttivo ma che gode

di prolungato irraggiamento, può essere utile anche a questo. Una operazione

simile andrebbe condotta inoltre, per conto dei comuni e in collaborazione con

gli istituti competenti, nei tanti paesi, borghi, cittadine in vie di

spopolamento per avere un quadro del patrimonio abitativo in abbandono, dei beni

artistici e monumentali spesso dimenticati, del loro stato di conservazione, dei

tanti lasciti spesso preziosi di conventi, palazzi padronali, fontane, cisterne,

canali, ponti, briglie idrauliche, e non solo. Moltissimi comuni del Sud

avrebbero bisogno di conoscere lo stato dei loro suoli e corsi d’acqua di cui ci

si ricorda quando esondano per qualche alluvione. Un tempo i grandi geografi

italiani facevano il censimento delle frane dell’Appennino, oggi, con i tecnici

comunali e provinciali che teoricamente dovrebbero sovraintendere alla loro

sorveglianza, i giovani potrebbero offrire un di più di conoscenza diretta, per

potere intervenire con piani preventivi di contenimento. È con le piccole opere

diffuse e capillari che si evitano i grandi disastri. Si parla sempre e con

asfissiante monotonia di ambiente, ma pochi sanno di che cosa realmente parlano.

Eppure l’ambiente meridionale presenta grandi problemi e straordinarie

potenzialità. Qualche esempio per atterrare dalla nuvola “ambiente” alla realtà.

I nostri boschi sono spesso in condizioni di grave degrado. In tanti casi la

macchia selvatica li rende impraticabili e talora arriva ad ucciderli. Io ho

visto personalmente Monte Reventino, in Sila, migliaia di alberi soffocati dalla

vitalba, un elegante parassita infestante, che si estende in alte liane per via

aerea e con radici sotterranee. In Aspromonte si possono scorgere vaste pinete

con le chiome degli alberi letteralmente coperte da nidi di processionarie che

li stanno uccidendo o li hanno già uccisi. Solo alcuni esempi per indicare un

immenso patrimonio naturalistico in pericolo che potrebbe peraltro conoscere

forme di valorizzazione economiche incredibilmente trascurate. Noi importiamo

legname pregiato da opera (castagni, noci e ciliegi) e non riusciamo a

coltivarne le essenze neanche in habitat vantaggiosi. Senza dire che in queste

terre d’altura non si fanno allevamenti di volatili e di piccoli animali,

realizzabili con poca spesa. Mentre le acque interne (torrenti, piccoli laghi,

stagni) raramente danno luogo ad attività di acquacoltura. Si parla spesso di

biodiversità da tutelare. Sarebbe molto utile conoscerla e tanti giovani

agronomi e laureati in scienze naturali potrebbero, ad esempio, essere

impiegati, in cooperazione con gli esperti dei luoghi, a censire nei vari siti

le erbe officinali di cui è ricca la flora meridionale. Erbe, oggi anche

coltivate, che trovano impiego nella produzione di articoli di largo commercio,

nell’alimentazione macrobiotica e nella cosmetica. Analogo censimento

meriterebbe tanto il patrimonio della biodiversità che della varietà agricola

(alberi e piante da orto), ignorato, possiamo dire, dall’intera popolazione

meridionale, mai educata a conoscere la propria straordinaria eredità, storica e

naturale. Esistono in alcune regioni, come la Calabria, dei tesori di varietà

delle piante da frutto, e anche di vitigni antichi, sopravvissuti alla

fillossera, che sono custoditi nei vivai o dispersi nei fondi privati, e che non

conoscono da oltre mezzo secolo alcuna valorizzazione agricola. Naturalmente ci

sarebbe anche altro da censire, nel loro stato attuale e nei loro bisogni di

riparazione: dalle chiese rupestri, ai siti archeologici in abbandono, ai lidi

marittimi colpiti da fenomeni di erosione, o gravemente inquinati da corsi

d’acqua di cui si ignora l’origine. Ma di straordinario rilievo sarebbe anche

indagare sui luoghi e presso le famiglie l’evasione scolastica dei ragazzi,

talora il lavoro minorile dei nuovi poveri del Sud. Per il potenziamento della

cultura al Sud, attraverso la costituzione di biblioteche popolari, e altri

centri di formazione che cooperino con le scuole, occorrerebbe ovviamente una

riflessione a parte. Qui si son voluti fare solo degli esempi e spetterebbe ai

comuni, ai sindacati, agli stessi giovani, elaborare con impegno e creatività

progetti capaci di soddisfare queste esigenze. Stimolare una nuova intelligenza

pubblica dei beni comuni, naturali e storici, può aiutare molto, non solo a

fornire nuova vitalità economica e sociale alle nostre aree interne, ma

offrirebbe occupazione qualificata alle nuove generazioni. Tenendo sempre

presente che di queste fanno parte, a pieno titolo, i migranti che fuggono da

guerre, miseria e catastrofi climatiche.

No, i ricchi non diventano ricchi a spese dei poveri.

La mentalità della "somma zero" che è alla base delle teorie

socialiste è stata smentita dai fatti. Rainer Zitelmann, Domenica 05/07/2020 su

Il Giornale. Sono in molti a credere che i ricchi possano fare soldi solamente a

spese di qualcun altro. Questa concezione del mondo viene anche detta mentalità

«a somma zero», dal momento che i suoi seguaci sono convinti che nella vita

economica, come in una partita di tennis, affinché un giocatore possa vincere è

necessario che un altro debba perdere. Come scrisse Bertolt Brecht nella sua

poesia Alfabeto, «Disse il povero, bianco in volto/ Se io non fossi un

miserabile, tu non saresti ricco». Sebbene questo modo di pensare sia molto

diffuso, è fondamentalmente sbagliato, come dimostrano gli incredibili

avvenimenti in Cina negli ultimi quarant'anni. Nella storia, non è mai accaduto

che un numero così grande di persone uscisse dalla più abietta povertà con la

velocità che si è verificata in Cina. Secondo i dati della Banca Mondiale, nel

1981 la percentuale dei cittadini cinesi che viveva in condizioni di estrema

povertà era pari all'88,3% della popolazione. Di lì al 1990, questa percentuale

si era ridotta al 66,2%, mentre nel 2015 solo lo 0,7% dei cinesi viveva nella

miseria. In questo stesso periodo, il numero di cinesi poveri è calato da 878

milioni e meno di 10.

«LASCIATE CHE ALCUNI DIVENTINO RICCHI PRIMA DEGLI ALTRI». Il

miracolo economico cinese è iniziato con le riforme di Deng Xiaoping. Fu Deng ad

affermare «Lasciate che alcuni diventino ricchi prima degli altri». Nei decenni

successivi, lo Stato cinese ha autorizzato la proprietà privata dei mezzi di

produzione e ha permesso che il mercato esercitasse una maggiore influenza. A

dispetto del fatto che altre libertà (la libertà politica, ad esempio) non sono

rispettate e che la presa dello Stato sull'economia cinese è ancora ferrea, dai

tempi di Mao Zedong il suo ruolo si è sostanzialmente ridotto. Inoltre, sotto

Deng sono state create in tutta la Cina delle «Zone economiche speciali» a

regime capitalista. Quando regnava Mao, in Cina non esisteva nessun miliardario:

nel 2010, grazie alle riforme di Deng, i miliardari cinesi erano diventati 64.

Oggi, in Cina vi sono 324 miliardari, per non parlare dei 71 che vivono a Hong

Kong. Nessun paese al mondo, con l'eccezione degli Stati Uniti, ha altrettanti

miliardari della Cina. Se la concezione della somma zero fosse corretta, questo

sarebbe impossibile. Ma la mentalità a somma zero è sbagliata: l'impressionante

riduzione della povertà e l'altrettanto impressionante aumento del numero di

miliardari che si è prodotto contestualmente sono due facce della stessa

medaglia. In generale, i ricchi non diventano tali perché prendono ai poveri, ma

perché creano grandi benefici per gli altri. Jack Ma è l'uomo più ricco della

Cina, con una fortuna di 38,8 miliardi di dollari. È diventato così ricco perché

ha fondato Alibaba e altre aziende di successo, che soddisfano i bisogni di

centinaia di milioni di suoi concittadini.

I RICCHI CREANO BENEFICI PER LA SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO. Una

rapida occhiata alla classifica dei miliardari di tutto il mondo stilata da

Forbes permette di constatare che quasi tutti sono diventati ricchi come

imprenditori, oppure perché hanno fatto crescere e migliorare le aziende fondate

dai loro genitori. La gran parte dei dieci uomini più ricchi del mondo è

rappresentata da imprenditori che si sono fatti da sé. Jeff Bezos, il primo

della lista, con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari, è diventato

ricco in modo simile a quello di Jack Ma, ossia tramite l'e-commerce. Bill

Gates, al secondo posto in ordine di ricchezza (dopo avere occupato per lungo

tempo il vertice della classifica), non ha accumulato i suoi miliardi

sottraendoli ai poveri, ma offrendo qualcosa al mondo. E con questo non intendo

alludere ai miliardi donati dalla Fondazione di Bill Gates alle più svariate

cause filantropiche, bensì al software, come i programmi inclusi in Microsoft

Office, utilizzati ogni giorno da innumerevoli utenti. Larry Ellison, al quinto

posto nella lista di Forbes, ha costruito la propria ricchezza sul suo software

per i database per la gestione delle relazioni delle aziende con i clienti. Al

settimo posto c'è invece Mark Zuckerberg, che ha sviluppato l'idea alla base di

Facebook, che oggi ha 2,5 miliardi di utenti in tutto il modo. Larry Page e

Sergey Brin, rispettivamente al tredicesimo e al quattordicesimo posto della

classifica, sono diventati ricchi per aver sviluppato il motore di ricerca di

maggior successo del pianeta, ossia Google.

LA MENTALITÀ DELLA SOMMA ZERO DANNEGGIA LE PERSONE E LA SOCIETÀ.

Il concetto di somma zero non è solo sbagliato, ma ha anche ripercussioni

negative su tutti i suoi seguaci e sulla società nel suo complesso. Gli

psicologi hanno osservato che l'idea di somma zero rappresenta una delle

principali fonti di invidia. Chiunque sia convinto che l'unico modo per

arricchirsi sia quello di agire a spese degli altri sarà naturalmente portato a

invidiare i ricchi e a provare risentimento per la loro prosperità. La mentalità

a somma zero è inoltre alla base di quelle teorie socialiste che hanno prodotto

indicibili sofferenze per l'umanità negli ultimi cento anni e passa. Bertolt

Brecht, l'autore della poesia che ho citato poc'anzi, non era solo un poeta, era

anche un comunista che adorava Iosif Stalin. Chiunque creda che sia possibile

arricchirsi solo a spese degli altri ha creato un ostacolo al proprio successo.

Persone oneste convinte che i ricchi siano tutti dei mascalzoni non si

sforzeranno mai di migliorare il proprio stato. La fede nella somma zero opera

come una barriera psicologica inconscia alla creazione di ricchezza e le persone

prive di scrupoli morali che pensano in termini di somma zero possono

addirittura indirizzarsi alla criminalità. In tutto il mondo, le prigioni sono

piene di gente che credeva di potersi arricchire solo a spese degli altri. I

fatti, come dimostra l'esempio delle vicende economiche cinesi, ci raccontano

una storia completamente diversa. I più grandi successi economici arrivano

quando si capisce che, anziché danneggiare la società, tutti traggono vantaggi

quando qualcuno si arricchisce - anche enormemente - per le sue attività

imprenditoriali.

Qualcuno la notizia la dà, la maggior parte dei giornalisti la

fa. Io le notizie le cerco e le raccolgo, senza metter bocca. Sarà poi il

lettore a estrapolarne la verità.

Imparare ad imparare. Ci ho messo anni a capire l’importanza del

significato di questa frase. L’arroganza e la presunzione giovanile dapprima me

lo ha impedito. Condita da una buona dose di conformismo. Poi con il passare del

tempo è arrivata la saggezza.

Capire di dover capire significa non muoversi a casaccio, senza

una meta, senza un fine, senza un programma. Capire di dover capire significa

chiedersi che senso ha ogni passo che ci indicano di compiere e che compiamo,

ogni prova che superiamo, ogni giorno che spendiamo insieme a delle persone.

Quante volte approcciamo un problema con la reale convinzione di risolverlo con

indicazioni di altri, senza chiederci se davvero esiste una strada differente